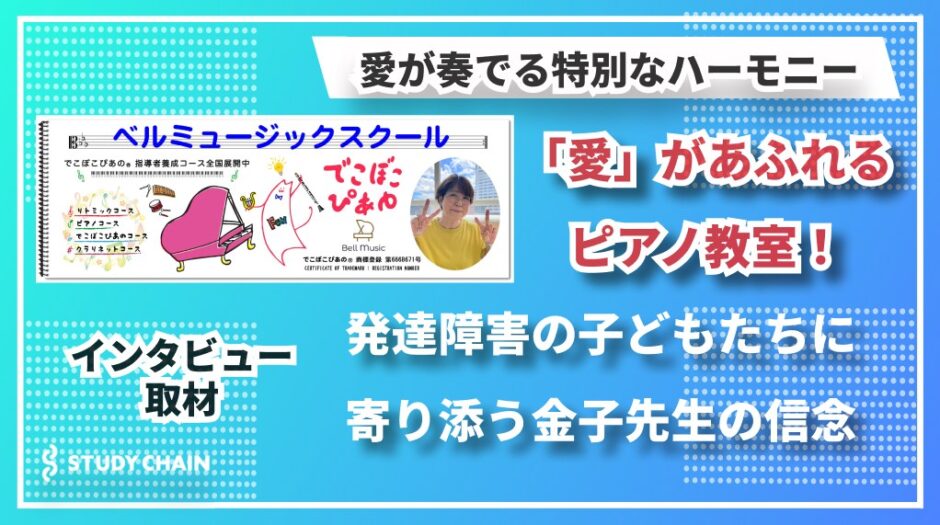

音楽の力は、私たちの心と身体に様々な良い影響をもたらします。特に発達過程にある子どもたちにとって、音楽体験は単なる趣味や技術習得以上の価値を持っています。東京都東村山市にある『ベルミュージックスクール』は、そんな音楽の力を発達障害のお子さんたちにも広く届けたいという願いから生まれたピアノ教室です。

代表の金子尚子先生が提唱する「でこぼこピアノⓇ」は、従来のピアノ教室の概念を大きく覆します。楽譜が読めなくても、じっと座っていられなくても、その子のペースに合わせて音楽を楽しむ場所を提供する ― そんな金子先生の温かいアプローチが、多くの子どもたちとその家族に希望をもたらしています。

「愛」を教室運営の中心に据え、一人ひとりの個性を尊重する『ベルミュージックスクール』。その独自の教育理念と日々の取り組みには、音楽教育の新たな可能性が詰まっています。今回は金子先生にインタビューを行い、「でこぼこピアノⓇ」の誕生秘話から、印象に残る生徒さんのエピソード、そして今後の展望まで、たっぷりとお話を伺いました。

チャイルドマインダー資格取得

チャイルドカウンセラー資格取得

発達凸凹アカデミーインストラクター資格取得

<私のミッション>

日本全国に発達障がいのお子様を救うレッスンができる

ピアノ先生を増やしたい!

代表 金子尚子は、発達障がいのお子様向けピアノ指導「でこぼこぴあの®︎」の指導者養成にも力を注いでいます。そして子供達がどこへ引っ越しても同じサービスが受けられるような未来を思い描いて活動しています。

◎「でこぼこぴあの®︎」は、ベルミュージックスクールの登録商標です。

「音楽を楽しむ場所」から「心の居場所」へ — 金子先生が描く教室の姿

ー金子先生、本日はどうぞよろしくお願いいたします。まずは簡単に、どういった方を対象にしているピアノ教室なのか、そしてどういった指導を行っているのか、『ベルミュージックスクール』の概要について教えていただけますか?

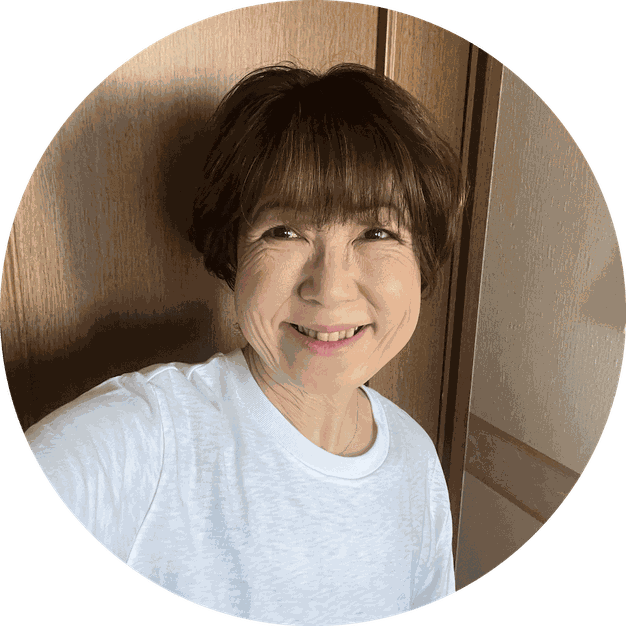

金子尚子 代表(以下、敬称略):一般的にはどんな方でも受け入れるピアノ教室なのですが、私が特に力を入れたいのは発達障害のお子さんたちです。ただピアノを教えるだけではなく、音楽の楽しさを感じてもらいたい。それに「ここに来たら楽しい」「ここに来たら良いことがある」と思ってもらえる居場所を作りたいんです。音楽を通して楽しい経験をしてもらうことが一番の目標ですね。

発達障害の子どもたちに特化しようと思ったきっかけは、実は私の家族にあります。孫がADHDの診断を受けていて、その父親である私の次男も診断は受けていませんが、おそらくADHDの傾向があると思います。長男は若い頃にダウン症の子どもたちを集めてダンス活動をしていて、私も一緒に参加していました。障害のある子どもたちと長く関わる中で、彼らのことが大好きになったんです。

そんな経験が基になって、発達障害のお子さんを受け入れている私立小学校でピアノ講師の仕事をいただきました。そこは自閉症と健常児が一緒に学ぶ学校で、最初は健常児を担当してほしいと言われたのですが、「自閉症の子がこんなにたくさんいるのに、私がやりたいです」と自分から志願したのが、本格的な始まりでした。

空き部屋とグランドピアノが繋いだ運命の糸 — 教室誕生の感動秘話

ーこちらのピアノ教室を開こうと思ったきっかけを、ぜひ教えてください。

金子:私には3人の子どもがいるのですが、この家に引っ越してきた当時は夫と子ども3人の5人家族でした。ところがほぼ同時期に長男と次男が独立して家を出たので、2部屋が空いたんです。

ちょうどその頃、ずっとエレクトーンをやっていた娘が「もうやらない」と言い出したんです。それまではアップライトピアノを使っていましたが、もう必要ないということで、それを売ってグランドピアノを購入しようと考えました。そこで「この空いた部屋でピアノ教室ができるな」と思ったのがきっかけです。

実は以前から、ピアノ教室を開きたいという思いはあったんです。この家に引っ越す前は、子育てをしながら少しずつ教えていました。ここに来てからは別の仕事をしていましたが、部屋が空いたのを機に「もったいないからやってみよう(笑)」と思い立ったんです。

「愛」という万能の指導法 — 発達障害の子どもたちを包み込む金子メソッド

ー他のピアノ教室にはない『ベルミュージックスクール』の一番のアピールポイントを教えてください。

金子:「愛」、でしょうか。

私は生きているものすべてが好きなんです。人間だけでなく動物も含めて。人が本当に好きで、愛を持って関わることを大切にしています。どんなことでも許し、愛を持って子どもたちと接するというのが私のモットーですね。

「今日は何して遊ぶ?」 — 常識を覆す自由で柔軟なレッスンスタイル

ー生徒さんたちに指導する際に意識されていることや注意していることなど、指導方法について詳しく教えてください。

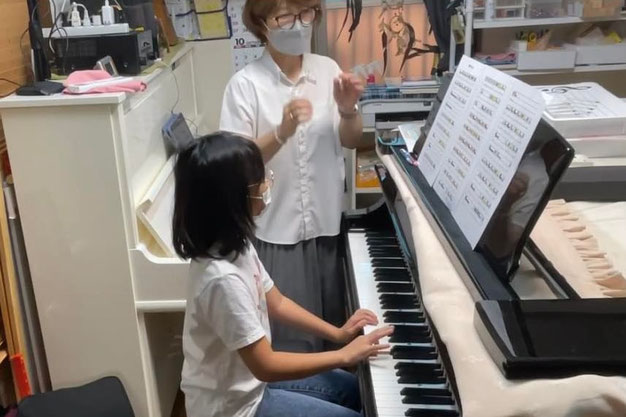

金子:私がいつも大切にしているのは、お子さんが教室に入ってきた時の様子を見ることです。表情や、声をかけた時の反応を観察します。言葉が出ない子もいますので、その日の状態を見てから「今日は何をしようかな」と考えるんです。あらかじめ「これをやろう」と決めていても、うまくいかないことがほとんどですから。

特に障害のあるお子さんには、その日の様子に合わせたレッスンを心がけています。「今日は何して遊ぶ?」というところから始めることが多いです。成長してくれば、自分からピアノに座って弾くようになる子もいますので、そうなったらピアノを弾くレッスンへと自然に移行していきます。

レッスンの内容も「今日はどれからやる?」とお子さん自身に決めてもらうことが多いんです。私ではなく、子どもたち自身に選んでもらうことで自主性を尊重しています。だから、クラシックをバリバリ弾く生徒はいないんですよ。健常のお子さんでも同じアプローチで、自分がやりたいことを決めてもらっています。

発達障害をお持ちのお子さんと楽器演奏の相性については、自分で何かをやりたいと考える力が育つことと、普段言葉が少ないお子さんでも自然と発語が増えてくることが大きな効果だと感じています。特別に発言を促すような指導はしていないんです。私が歌ったり話しかけたりしている中で、返事がなくても続けていると、自然と言葉が出てくるようになります。何年も時間がかかる子もいますが、とにかく待つことが大切だと思っています。教室内をグルグル回っていても、落ち着くまでじっと待ちます。

うちの教室では基本的に「何をしてもいい」というルールにしています。ピアノは保険をかけていますし、教室にある楽器は壊れても大丈夫だと考えています。修理キットも用意していますからね。

絶対音感が織りなす教育効果 — ロールモデルとしての音楽指導

ー金子先生ご自身が絶対音感をお持ちだと伺いました。その音楽的な才能が生徒さんたちにどのような影響を与えているのか、また音楽が子どもたちの可能性をどのように広げていると感じておられますか?

金子:私は絶対音感を持っていて、楽譜を見なくても耳で聴いただけでどんな曲でも演奏できるのですが、これが生徒たちにも良い影響を与えているようです。特別に教えなくても、私がそうしているのを見て、子どもたちが自然と真似をするようになるんです。

中学生や高校生の中には、楽譜を見るのが面倒だからと耳コピで弾くようになる子もいます。手ぶらでレッスンに来て、その場で曲を覚えていく子もいるんですよ。身近にそうしたロールモデルがあることで、子どもたちも自然と音楽的な能力を伸ばしていくようです。

ピアノの指導だけでなく、チャイルドマインダーやチャイルドカウンセラーなどの資格も取得して、子どもたちへの理解をより深めるよう努めています。音楽を通じて、すべての子どもたちが自分らしく輝ける場所を提供し続けたいと思っています。どんな特性を持つお子さんでも、音楽の楽しさを感じ、自分の居場所を見つけられる教室であり続けることが私の願いです。

レッスン回数も子どものペースで — 保護者にも優しい独自のコース設計

ー提供されているコースやプランについて、簡単に教えていただけますか?

金子:実はそんなに多くのコースはないんです。まず普通の健常児向けのコースがあります。2歳からのリトミックや、体を動かしながら楽器演奏を組み合わせたレッスンなどを行っています。そして発達障害のお子さん向けのコース(でこぼこピアノⓇコース)があり、こちらは私が専門的に担当しています。

ウェブサイトでは「でこぼこピアノⓇコース」という名前では検索されにくいので「発達障害のコース」と表記していますが、基本的にはこの2つのコースが中心です。

レッスン頻度については、健常のお子さんは平日の場合、月3回のレッスンです。発達障害のお子さんは1対1のレッスン制で、月に最低1回から最高3回までという形式にしています。

多くのピアノ教室では前の月に翌月の日程を決めることが一般的だと思いますが、私のところでは実際に来た回数に応じて月末に授業料をいただく方式を採用しています。発達障害のお子さんは体調や気分によって来られないことも多いですし、振替も大変なんです。遠方から1時間かけて通ってくる生徒さんも多いので、来た分だけのお支払いの方が保護者の方も安心して休みやすいと考えています。

なぜ「でこぼこ」なのか — 愛情溢れる教室名に込められた深い想い

ー「でこぼこピアノⓇ」という名前に込めた想いや由来について教えていただけますか?

金子:「でこぼこピアノⓇ」という名前には特別な想いが込められています。「発達障害」という言葉は少し硬いイメージがあるため、もっと柔らかい表現を探していたときに思いついたものです。

健常のお子さんでも気持ちの「でこぼこ」はありますし、境界知能(IQが70から90の間)のお子さんたちも「でこぼこ」した特性を持っています。「発達凸凹アカデミー」という団体の講座を受けたことがあり、そこで使われていた「でこぼこ」という言葉に共感して、自分の教室名に取り入れることにしました。

調べてみると平仮名で ‟でこぼこピアノ” という名称が他になかったので、夫に相談して商標登録しました。このネーミングは保護者の方々にも非常に好評で、「わかりやすい」「親しみやすい」と言っていただいています。

増え続ける問い合わせに対応 — 次世代指導者の育成プロジェクト

ー今後、より強化していきたいことや、新たに取り組んでいきたいことがあれば教えてください。

金子:これは切実な悩みなのですが、現在、教室の生徒数が限界に達しています。ありがたいことに発達障害のお子さんについての問い合わせが非常に多く、今月もあと3件の体験レッスンが予約されています。しかし、これ以上は受け入れることが物理的に難しい状況です。

後進の育成も考えて、一時期は教室で指導法のレッスンも行っていました。オンラインでの指導法講座も検討したのですが、そうすると全国に広がってしまい、地域の子どもたちへの直接的な支援が難しくなってしまいます。

現在考えているのは、近隣の楽器店との連携です。自社ビルを持ち、生徒さんも多い大きな楽器店があるのですが、そこの講師の方々に発達障害のお子さんへの指導法を伝え、受け入れ先を増やしていきたいと考えています。私自身も今後20年も指導を続けられるとは限りませんし、その楽器店には若い先生が多く、教室もたくさんあります。そうした場所と協力することで、より多くのお子さんたちに音楽の楽しさを届けられるよう、現在相談を進めているところです。

「どんな子でも受け入れます」 — 金子先生からの心温まるメッセージ

ー最後に、『ベルミュージックスクール』に入会を考えていらっしゃる方たちに、金子先生からメッセージをお願いします!

金子:よく「うちの子はこういう症状で、こんなに多動で、こんなに大変なのですが受け入れ可能ですか?」というご質問をいただきます。基本的には、どんなお子さんでも受け入れています。車椅子のお子さんもいらっしゃいますし、様々な特性を持つお子さんが通っています。

まずはお気軽にご相談ください。一人ひとりに寄り添って、「愛」を持ってレッスンいたします!