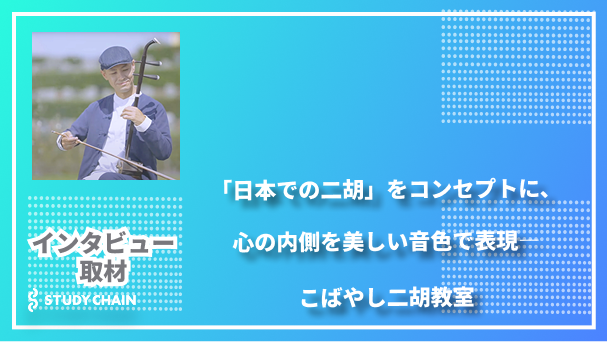

中国の伝統楽器「二胡」を日本人の感覚で教える福井県のこばやし二胡教室。

芸術大学でシンセサイザーを学び、偶然の出会いから二胡の世界に入った小林寛明さんに、教室の特徴や二胡の魅力、そして日本における二胡文化の未来についてお話を伺いました。

教室概要

―どういった方を対象にどのようなレッスンをされていますか?

小林さん:中国の民族楽器である二胡のレッスンを行っています。

生徒さんは主にシニアの方が多いのですが、親御さんの勧めで始めた子どもたちもいます。

20代、30代の方は比較的少なく、年齢層としては上と下に分かれている印象です。

多くの生徒さんは、英語を勉強することで海外に触れているような感覚に似た形で、二胡を通じて中国文化に触れたいという思いで来られる方が多いように感じます。

設立の経緯・きっかけ

―ご自身がこの教室を始められたきっかけや背景について教えていただけますか?

小林さん:私自身が二胡と出会ったのは約25年前、大学生の頃でした。

芸術大学でシンセサイザーを学んでいましたが、周りにはギターを生まれた時から弾いているような人がたくさんいて、その楽しそうな様子に影響を受けました。

ただ、ピアノやギター、歌は既に上手な人が多かったので、違う楽器を探していた時に楽器屋さんで二胡に出会いました。

その後、約20年前に女子十二楽坊というグループが流行し、二胡が一気に注目され、当時は趣味で演奏していただけでしたが、教えてほしいという要望があり、教える側になりました。

当時は中国人の先生が多く、言葉の壁や文化の壁があったため、日本人の先生として日本の生活感覚でレッスンができることが重宝されました。

二胡の特徴とアピールポイント

―二胡という楽器の魅力と教室の特徴について教えてください。

小林さん:二胡は構造がとてもシンプルな楽器です。

心の内側がそのまま音に出るような感覚があります。

思ったような音を出すには練習が必要ですが、その日の自分のコンディションや内側の状態を、音を通して知ることができる面白い楽器だと思います。

当教室の特徴としては、日本人の感覚を大切にしているところです。

生徒さんのほとんどが、音楽には興味があっても必ずしも中国に特別な興味があるわけではありません。

そういった方々の立場に立って、日本で生活している中から生まれる、中国の人々とは異なる二胡の楽しみ方を提案できればと考えています。

生徒に指導する際に意識していること

―生徒さんに指導される際に大切にしていることはありますか?

小林さん:生徒さんのほとんどはプロを目指しているわけではないので、楽しさを最優先にレッスンを行っています。

初心者の方は約3ヶ月程度で美しい音が出せるようになります。

ただし、ピアノやギターと異なり、音の高さが段階的ではなく無段階であることが特徴です。

そのため、真面目な人ほど苦労することもありますが、むしろ適当にやる人の方が良い感じになることも多いのです。

コースや料金体系について

―実際のレッスン内容について教えていただけますか?

小林さん:対面での個人レッスンやオンラインでのレッスンも行っています。

また、2ヶ月に1回、地域のショッピングセンターの空きスペースを借りて、気軽な発表会を開催しています。

大きな発表会は苦手なので、来たい人が来て、弾きたい曲を弾く形にしています。

さらに、オンラインでの発表会も実施しており、10曲ほど演奏して楽譜を提供し、生徒さんがご自宅で一緒に演奏できる機会も設けています。

今後のビジョン・展望

―教室として今後強化したいとお考えのことはありますか?

小林さん:オンラインの生徒さんを増やしていきたいと考えています。

以前はシニアの方々がスマートフォンを使うことに抵抗があると思われていましたが、今ではLINEを使いこなすなど、デジタル機器の使用に慣れ、オンラインでのコミュニケーションへの抵抗も少なくなってきました。

二胡の先生は日本では非常に少ないので、教室や情報が少ない地域にお住まいの方々とも、オンラインを通じてつながっていければと思います。

記事を読んでいる方に向けたメッセージ

小林さん:最近、「日本での二胡」というコンセプトを提案し始めました。

私自身も演奏活動をしていますが、二胡には「中国の楽器」という固定的なイメージがあります。

それを良い意味で広げていきたいと考えています。

文化というのは真似をした結果、違うものに発展していくものです。

だからこそ、もっと自分たちの感覚で自由に楽しめばいいと思います。日本人の生活の中から聞こえてくる二胡の音色を、皆さんと一緒に作っていければと思います。