茨城県水戸市にある『ピアノ・リトミック教室 音の和』は、単なる音楽教室の枠を超え、子どもたちの「生きる力」を育てる場所として19年もの歴史を刻んできました(2025年現在)。主宰の長谷川陽子先生は音大卒業後、ヤマハでの講師経験を経て自身の教室を開設。特に注目すべきは、ピアノ技術と共に「リトミック」教育を柱に据えた独自の指導法です。

「リトミック研究センター」認定教室として、赤ちゃんからシニアまで幅広い年齢層に対応し、少人数制で質の高いレッスンを提供。特に子どもたちが「できた!」という成功体験を積み重ね、自己肯定感を育んでいく指導に力を入れています。

本記事では、長谷川先生が大切にする教育理念や、リトミックを通して培われる「人間力」について迫ります。音楽教室としての枠を超え、子どもたちの心の居場所づくりにも取り組む「音の和」の魅力をお届けします。

長谷川陽子(はせがわようこ)

長谷川陽子(はせがわようこ)

武蔵野音楽大学音楽学部器楽学科ピアノ専攻卒業

卒業後、YAMAHAのピアノ講師を務めながら

鹿嶋市の芸術音楽研究所KASHIMA にて

近藤良・白澤暁子の両氏に師事

県芸術祭や新人演奏会等、数々の演奏会に出演

ピアノ・リトミック指導にあたりながら

幼・小・中学校や老人ホームなどで

コンサートや音楽療法を行なっている

リトミック研究センター認定講師

(ディプロマA取得)

大人のピアノつながる協会認定講師

赤塚・渡里幼稚園 音楽リズム・リトミック講師

赤塚幼稚園コール・ポピー(合唱団)

オイリュトミーサークルピアニスト

赤ちゃんからシニアまで響き合う音の世界 — 多世代が集う独自の音楽空間

ー長谷川さま、本日はどうぞよろしくお願いいたします!まず簡単に、どういった方を対象にしているピアノ教室なのか、そしてどういった指導を行っているのか、『ピアノ・リトミック教室 音の和』の概要について教えてください。

長谷川陽子先生(以下敬称略):『ピアノ・リトミック教室 音の和』では、リトミックはグループレッスンで、ピアノの方は完全に個人レッスン、マンツーマンで行っています。対象は首が座った生後6ヶ月の赤ちゃんから、現在は60代のシニア世代の方まで幅広く通っていただいています。

私が大事にしていることは「できた!」という瞬間です。その瞬間をたくさん経験して、それを自分の自信にして次に繋げていってほしいというのを念頭に置いています。子どもも大人も、”できた!”時は嬉しいものです。できた瞬間がたくさん生まれる場所であってほしいと思いながら指導しています。

ピアノは大体3歳くらいから習い始める方が多いですが、3歳児でお問い合わせいただいた場合は、もし興味があればリトミックをお勧めしています。リトミックでは音楽的なことだけでなく、集中力や表現力、協調性など「生きる力」も身につくので、まずそちらを経験していただいてからピアノに移行することをお勧めしています。

リトミックは完全に赤ちゃんの頃からスタートできます。ベビー・1歳・2歳・年少さん・年中さん、そして幼児リトミックの集大成となる5歳児の年長さんまで段階的に進みます。

モンテッソーリの知恵を取り入れた認定教室 — 全国ネットワークで学びを支える確かな基盤

ー『ピアノ・リトミック教室 音の和』は「リトミック研究センター認定教室」となっていますね。どのようなものなのでしょうか?

長谷川:はい、私の教室は「リトミック研究センター」の認定教室となっています。6年間かけて、資格を取得しました。認定教室の特徴は、少人数制グループで、学齢によるクラス分けがされ、指導資格を有する講師が、一年間のカリキュラムの中で、その時期に身につけて欲しい内容を組み込み、指導にあたっている点です。

一般的なリトミックのイメージとしては、支援センターなどでの単発のイベントが多いと思いますが、リトミック研究センターは体系的なカリキュラムに沿って指導を行います。

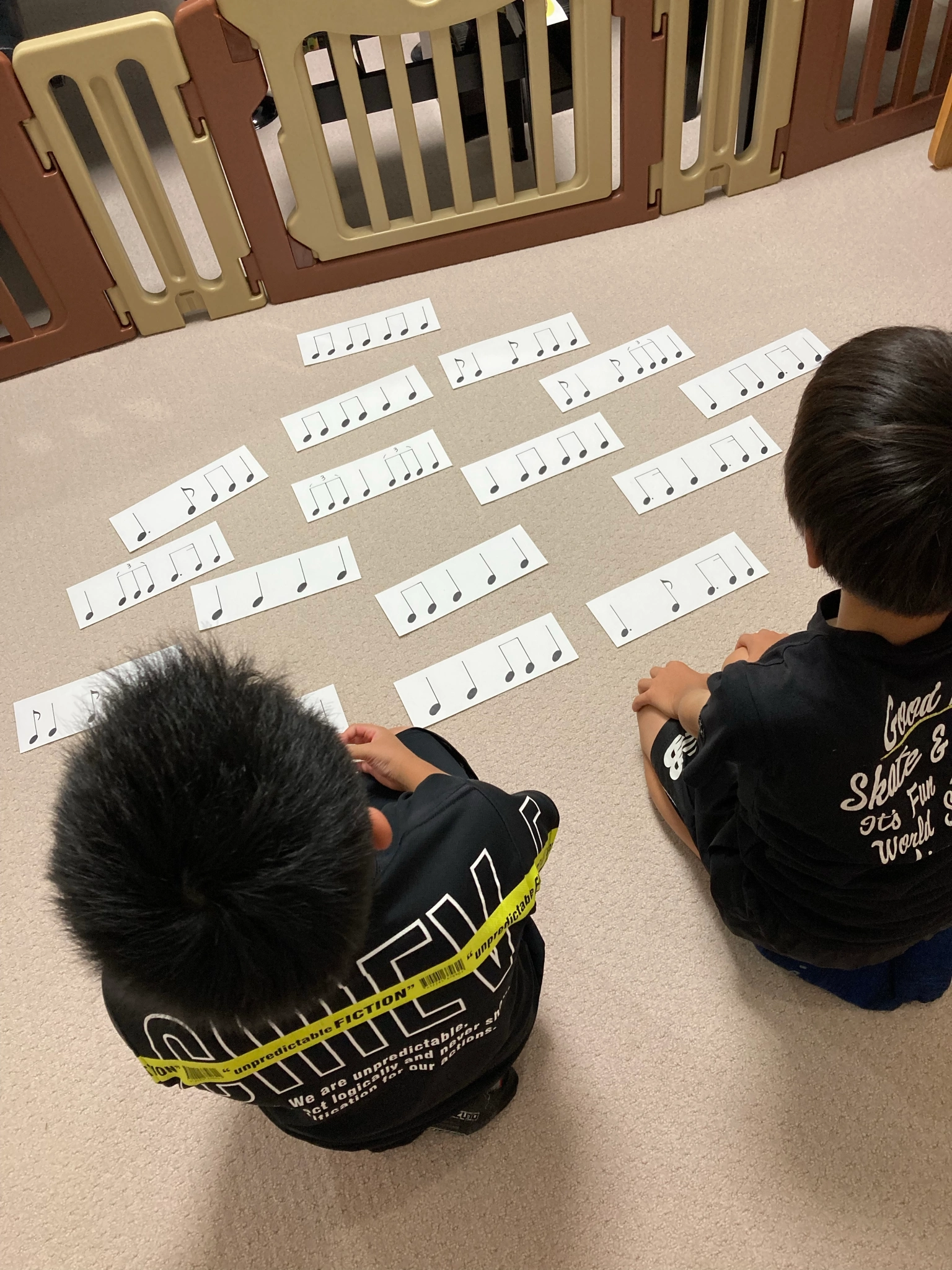

認定教室では‟モンテッソーリ教育”の概念に基づいて作られた研究センターオリジナルの教具を使用します。クラスごとの教具を使いながら進めていくのが認定教室の指針となっています。全国に認定教室はたくさんあるので、引っ越しをしても同じカリキュラムで継続できるというメリットもあります。

モンテッソーリ教育は「手仕事」を大切にしています。子どもが自ら選択し学び、遊びを通して、集中力や手先の器用さを養う工夫がされた”自己教育力”を育む教育です。そこからヒントを得た教具、例えばビーズ通しや4歳児クラスでの縫い刺しなどの針仕事も取り入れています。

生徒数減少の危機がもたらした転機 — 19年の歴史に刻まれた教室進化の軌跡

ー長谷川さまが『ピアノ・リトミック教室 音の和』を開かれた設立経緯やきっかけを教えてください。

長谷川:水戸市で始めたのは、次男が幼稚園に入る前でしたので、約19年前になります。その前は音大を卒業してから、ヤマハ音楽教室の講師を務めたり、個人的にレッスンをしていました。水戸市に移ってからは、子どもたちが小さかったので最初は細々とピアノレッスンを行っていました。リトミックと並行して本格的に運営し始めたのは約6年前からです。

最初はピアノレッスンだけでしたが、リトミックを導入したきっかけとしては、子どもの数が減ってきているという現実問題がありました。それまで育ててきた生徒さんが大きくなり卒業していき、生徒数が減ってきた時に、ピアノ教室だけでは限界を感じました。新しく何かを加えなければいけないと思ったのです。

ただ、ピアノに繋がることでなければ意味がないと考えていました。学生時代にリトミックに出会っていて、将来子どもが生まれたら理想的な教育だと感じていました。その後は自分で色々な本を買って独学で勉強していましたが、やはり自分だけでやるには限界がありました。

3人の息子を育てる中で、リトミックの素晴らしさを再確認し、きちんと自分で勉強してそれを音楽教室に活かしたいと思い、リトミック研究センターの門を叩いたというのが経緯ですね。

本物のグランドピアノと少人数制の贅沢 — 他にはない『音の和』の強み

ー茨城県には、他にもピアノ教室がたくさんあると思います。『ピアノ・リトミック教室 音の和』の特徴やアピールポイントがあれば教えてください。

長谷川:リトミックは広い場所を必要とするため、多くの教室は店舗や施設を借りて行っていると思いますが、私の教室では自前のレッスン室で行っています。一緒に参加できる親子の数は、最大4組までとしています。こうすることで、それぞれの子どもたちをよく見ることができ、声掛けも丁寧にできます。お母様たちの反応も素早く読み取れるという利点もありますね。

もう一つの特徴として、レッスン室にグランドピアノが2台あり、生のグランドピアノの音を使ってレッスンができることです。子どもたちの耳が本物の音に触れることができるのは大きなメリットだと思っています。また、ピアノコースでは、並んでレッスンすることで、私が弾くのを横で見て、体の使い方や呼吸法をすぐマネできるので、理解や上達が早いです。

“できた”の積み重ねが自信に変わる — リトミックで育まれる「人間力」

ーリトミック教室に通うことで、どのような能力が育まれるのでしょうか?

長谷川:リトミックの1年間のカリキュラムを通して、子どもたちは本当に様々なことを経験します。リトミックでは「動」と「静」の活動を分けていて、動いた後に集中してシールを貼ったり、鉛筆やクレヨンで書いたり、紐通しのような指先を使う活動をしたりと、メリハリをつけて集中力を高めています。

そういった活動を通して集中力が身につくのはもちろん、お友達との協調性や思いやり、応援する気持ち、待つ気持ちなども学びます。また、リトミックでは様々なポーズを作るなど表現力も養います。また、四季折々の季節の行事をレッスンに取り入れて楽しむことで、豊かな感性を育てています。

さらに、しっかり聴く力や、何を言っているのかを考える力、聞き取った後に自分で想像する力なども身につきます。いわば「生きる力」の全てが含まれているといえるでしょう。

最も大切にしている「できた」という瞬間は、子どもたちの笑顔につながり、自信や自己肯定感を育てます。「自分ならできる」という気持ちを小さい頃から積み重ねることは、とても大切なことです。

また、子どもたちだけでなく、保護者の方々も新たな気づきを得ることができます。家では見せない子どもの表情や、「うちの子はこんなことができるんだ」という発見があるのも、リトミックの素晴らしいところです。

良い生活習慣も身につきますよ。玄関で靴を揃えたり、お片付けをしたり、自分で畳んだりといった、日常生活にすぐに役立つことも学べます。

リトミックでは歌いながら片付けたり、「ありがとう」「どうぞ」などの言葉も歌と共に行うので、一つのことをしながら、同時に別のことをするマルチタスク能力も身につきます。これは大人になってからも社会で必要なスキルだと感じています。

子どもの選択を尊重する指導哲学 —「アイディアマン」を育てる環境づくり

ー生徒さんに指導する際に、特に意識していることや方針などがあれば教えてください。

長谷川:考えさせる時間を作ることと、子ども自身が選ぶこと・選択することを大切にしています。例えばリトミックでは、フープ一つ取っても赤、白、青、黄色の4色あります。「どんな色が好き?」という歌を歌って、まず自分で選ばせるようにしています。何でも自主的に選ばせるという点をとても意識しています。

ピアノの方でも、私が全部決めつけるのではなく、「どう思う?」「ここはどう表現したい?」「ここはどんな音色で弾きたい?」といった問いかけをして、子どもが考える機会を作ります。子どもが持っているものを引き出すことを大事なポイントとしています。

リトミックをやっていると、本当に発想力豊かな「アイディアマン」の子がいて「こんなことも考えられるんだ」と私自身が学ぶことも多いです。子どもの発想は本当に素晴らしいので、そういう発想がどんどん生まれる場所であってほしいと思いながら声掛けを心がけています。

ベビーからプロフェッショナルまで — 成長に合わせた段階的レッスンプラン

ー提供されているコースやプランについて、簡単に説明していただけますか?

長谷川:大きく分けて、リトミックコースとピアノコースがあります。

リトミックコースはグループレッスンで、ベビークラスから始まり、ステップ1~5まであります。

ピアノコースは個人レッスンで、導入初級・中級・上級と分けています。レベルが上がるにつれて時間も少し増えていき、内容も変わっていきます。

大人のピアノコースでは、一冊の作曲家の自伝を読み合う輪読会を、月一度おこなっています。出てきた曲の鑑賞会をしたり、感想をシェアしたり、とても楽しい時間です。

「第二の母」として寄り添う音楽教室 — 「ピアノこころのほけんしつ」が目指す心の居場所

ーホームページに「ピアノ こころのほけんしつ」という言葉がありましたが、これはどのようなものですか?

長谷川:「ピアノ こころのほけんしつ」は保科陽子先生という方が主立って活動されている取り組みです。子どもたちは様々な”顔”を持っていて、家庭や学校の2つだけでなく、色々な場所を持つことで自分らしくいられる場所が増えます。どこかで躓いてしまったとき、例えば学校の友達関係で困った時に、「別の場所がある」ことで救われることがあるんです。

ピアノ教室がそういう場の一つになればと思っています。なぜなら、ピアノはマンツーマン指導で、長く付き合うことになるからです。10年以上通っている生徒さんもいますし、そうなると教師と生徒の関係を超えた絆ができます。

高校生の男子生徒は、「レッスンに行くことで、先生ともお話できて安心するようです!」とお母様から伺っています。そういう場を目指したいという思いがあり、保科先生の活動に賛同して「ピアノ こころのほけんしつ」を掲げています。

私自身、長男が中学生の時に人間関係で大きく躓き、転校したいと言い出した経験があります。その時、学校以外の場所、例えば塾や他の活動の場で「すごい」「ここが強みだよね」などと自信につながる声掛けをしてもらったことで、「自分はまだダメじゃない」「学校だけじゃない」と思えたようです。そういう経験から、子どもたちの居場所づくりの大切さを実感しています。

リトミック認知向上への挑戦 — 次世代の音楽教育を支える情熱と課題

ー『ピアノ・リトミック教室 音の和』として、今後より強化していきたいことや、新たに取り組んでいきたいことがあれば教えてください。

長谷川:リトミックでしっかりと音楽力と人間力・細かい作業や器用さなどの土台を作ってから、ピアノへと進んでいく仕組みを構築することです。そうすると上達も早いんです。リトミックの生徒さんをしっかり育てて、ピアノへスムーズに移行する流れが今ようやくできてきましたが、まだまだこれからだと感じています。

実は、リトミックの集客はなかなか難しいんです。最近は低年齢化が進み、2歳からでもピアノを習わせたいというお母さんも多いですが、私としては2歳ならリトミックで総合的な力をつけてから楽器に進む方が理想的だと考えています。

この1年ほどはInstagramにも力を入れていて、レッスンの様子などを動画で発信しています。

また、働くお母さんが増えているため平日のレッスンが難しく、土曜日にクラスが集中している状況です。将来的には、日曜日の開講なども検討する必要があるかもしれません。

現在2つの幼稚園で指導を行っており、そちらでチラシを貼らせていただくなどの努力もしていますが、リトミックの認知度を上げることが今後の大きな目標です。

一生の財産となる音楽との出会い — 入会を考える方々への温かなメッセージ

ー最後に『ピアノ・リトミック教室 音の和』に興味を持った方々へ、メッセージをお願いします!

長谷川:音楽と共に子育てをすると、保護者の方の心にも余裕ができます。音楽教室に通うことで日々の生活の中に音楽が自然と入り、共通の話題ができたり、家庭でも歌を口ずさんだりする環境が生まれます。

子育てで行き詰まることは誰にでもあります。そんな時にほっと一息つける場所として、また、成長を皆で喜び合える場として『音の和』の門を叩いていただければ嬉しいです。

楽器ができるということは一生の財産です。一朝一夕では身につかないスキルですが、大人になっても自分の心の支えになります。例えば私の夫は高校3年生までピアノをやっていて、今では出張先のストリートピアノや駅ピアノで演奏することが楽しみの一つになっています。継続することの大切さを実感しています。

リトミックは、本当にさまざまな活動を経験します。幼少期から、世界を知る入り口!と言われる五感を、良く育てることが大切です。その中でも、リトミックでは、視覚・聴覚・触覚が磨かれます。体で覚えたこと、音楽で身に付いたものは一生ものです!リトミックとピアノで、楽しく賢く器用に育てましょう!