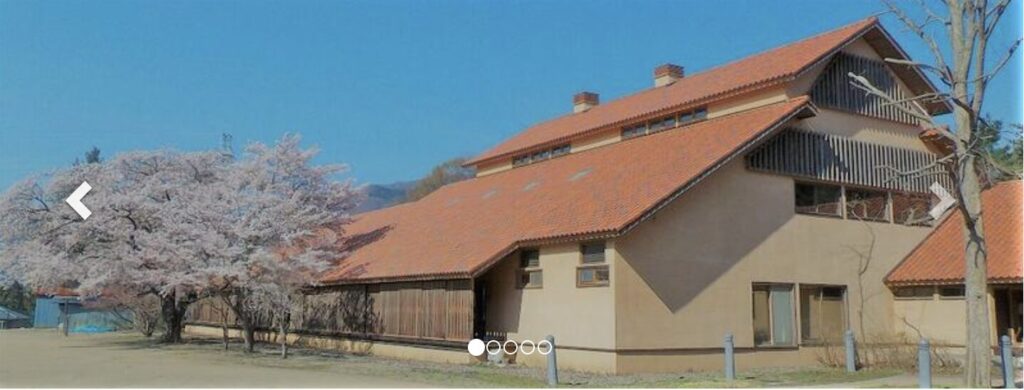

群馬県沼田市利根町にある県立尾瀬高等学校の松井透主任教諭に、特色ある教育理念と自然環境科の魅力についてインタビューを行いました。自然との共生を掲げ30年以上前から探究学習を実践してきた同校の教育は、単なる知識の詰め込みではなく、自然の中でコミュニケーション能力や主体性を育みます。全国から生徒が集まる理由と、自然を通じた人づくりに迫ります。

自然との共生を図れる人づくりを目指して

ー尾瀬高校の教育理念について教えてください。

尾瀬高校が目指すものとして、「自然との共生を図ることのできる人づくり」を大きなテーマに掲げ、日々の教育活動を行っています。この「自然との共生を図ることのできる人」というのはかなり難しい概念ではありますが、単に知識を詰め込むような学習だけではなく、豊かな自然の中で人間と自然との関わりを考えていくことを重視しています。様々な人との出会いを大切にし、人との繋がりの中で多様な学びができるようなカリキュラムを組んでおります。その中で生徒にはコミュニケーション能力などの非認知能力を高められるような教育を目指しています。

体験型環境学習を軸にした3年間のプログラム

ー教育理念に沿ったカリキュラムやプログラムについて具体的に教えてください。

尾瀬高校は自然環境科と普通科という2つの学科を持っています。私は自然環境科の主任をしておりますので、自然環境科のプログラムを中心にお話しします。

自然環境科では、個別具体的な環境問題を大きく扱うというよりも、地域の自然の中で様々なことを学びながら、生徒自身が学びを築いていくような教育を提供しています。

1年生では尾瀬高校周辺にある尾瀬国立公園を含む様々な自然環境でフィールドワークを主に行います。そのフィールドワークでは外部講師や地域の方々に来ていただき、各フィールドの魅力や生息する動植物について教えていただきます。生徒はそれを聞きながらメモを取り、得た情報を整理していくことで、様々な自然環境について知る活動を行っています。

2年生になると、自然環境について自ら調べ、調査し、新たな発見をしていくことをテーマにしています。様々な調査機器や調査方法を駆使して、1年生で学んだことをさらに深めていく活動を行います。3年生では、1・2年生で得た知識や経験をアウトプットする形で、自然の魅力を他者に伝えていく活動を行っています。こうした3年間のプログラムを通して、生徒が自然環境に関わりながら様々な気づきを得て、それを他者に伝えることで、自然との共生を図るための手掛かりを得られるようにしています。

普通科は、他校の普通科と同様のカリキュラムですが、1年生の時に自然環境科の生徒と一緒に尾瀬国立公園に行くという取組も行っています。その際、先輩である自然環境科の3年生から直接尾瀬の魅力や歴史などを学ぶことで、自然について考える機会を提供しています。

30年以上続く探究学習が育む力

ー尾瀬高校の強みや特色、アピールポイントを教えてください。

自然環境科が非常に特色のある学科になっており、体験型の環境学習を提供している数少ない学校であることが大きな魅力であり特色だと思います。

もう一つ学校全体で言えることは、現在の「総合的な探究の時間」の前身である「総合的な学習の時間」の頃から、もう30年以上前から探究学習を実施してきているという点です。これは非常に特徴的で、設立当初から続けてきた歴史があります。私も尾瀬高校に勤めて7年目になりますが、そういった歴史を聞くと、時代を先取りした教育活動をしてきたと感じることがあります。この総合的な学習の時間に関しては、外部からの評価もいただいており、特徴的な取組であると思います。

ー自分で考える時間や話し合いをする時間が多いということですね。

その通りです。それを設立当初からずっと続けてきているという点が重要です。

自然を通じて広がる進路選択

ー卒業生や在学中の方の進路や活躍についてお聞かせください。

尾瀬高校全体では、就職と専門学校と大学進学はそれぞれ3割ずつくらいの割合です。

よく「自然環境科を卒業した生徒は自然環境を学べる大学に進学するのでは」というイメージを持たれる方が多いのですが、実際にはそうではありません。尾瀬高校では自然のスペシャリストを育てるというよりも、長い人生の中で広く自然環境に関わってほしいという思いで教育活動をしています。そのため、環境系の大学や専門学校に進学する卒業生は全体の1割程度にとどまります。

自然環境科の授業は一般的な高校生活とは異なりますが、自然の魅力を再発見してそれを伝えるということは、専門教育を受けなくてもできることです。大学の専門教育を受けなくても、高校卒業後も自然と関わり続け、その魅力を自分で発見し、伝えることができるということを目指しています。

自然が好きな気持ちを育む場所

ー尾瀬高校の自然環境科を目指してくる生徒さんはどのような方が多いですか?

「自然が好き」という漠然とした思いを持ってくる子が多いと思います。勉強は苦手でも自然は好きで、3年間自然の中で自然について学んでいきたいと思っている生徒が多い印象です。

ー自然環境科では座学はほとんどないのですか?

教員側が何かを教え込むというスタイルはほとんどありません。外部講師から得た情報や生徒が調べた情報を教材として、自分のものにしていくという過程が自然環境科の学びのスタイルになります。いわゆる座学はほとんどなく、グループワークの中で生徒同士で内容を深めていくようなスタイルを取っています。

生徒のエージェンシーを育む教育へ

ー今後強化していきたいことや新たに取り組みたいことはありますか?

群馬県の大きな教育方針として「生徒のエージェンシーを育てる」というものがあります。エージェンシーとは、自分で考えて、自分で決めて、自分で行動するといった自己主導能力のことです。本校もこの点を意識して様々な活動を行おうと昨年くらいから考えています。

これまで教員が「これをやりなさい」と指示していたものを、生徒自身が必要性を考え、必要なものを選んで実行する、あるいは提案していくという枠組みを作っていこうとしているところです。

自然との共存から人間力を育む学校

ー最後に、この記事をご覧になる生徒さんや保護者の方へメッセージをお願いします。

尾瀬高校が目指すものは「自然との共生を図ることのできる人づくり」ですが、専門的な知識を身に付けることだけが目的ではありません。それ以外にも人としての成長を学校としてサポートしていく体制を取っており、その手段の一つとして自然を学んでいます。

目指すゴールは自然の専門家を育てることではなく、様々な視点を持てる人、他者を思いやれる人、コミュニケーション能力をしっかりと育てることです。自分を成長させたい、勉強以外の様々な資質能力や非認知能力を高めたいというニーズに応えられる学校だと自信を持って言えます。決して敷居は高くありませんので、ぜひ興味を持っていただければと思います。

全国から生徒が集まる魅力ある学校

ー学校見学や体験入学の機会はありますか?

2025年は8月23日(土)と10月25日(土)に実施します。8月の方は1日体験入学という形で、実際に尾瀬高校の授業に参加できる体験ができるものになっています。10月の方はオープンスクールとして、授業参観や生徒との座談会を行い、尾瀬高校の生の声を中学生の皆さんに届けられるような取組をしています。ぜひ両方とも参加していただけると嬉しいです。

申し込みはホームページから可能です。時期が近づくとフォームが公開されますので、そちらからお申し込みください。また、オープンスクールや1日体験入学以外にも、希望があれば学校見学や説明会も可能です。

また、毎週第3土曜日にネイチャークラブを実施しています。尾瀬高校の魅力が伝わるものですのでぜひご参加ください。詳細については学校HPをご確認いただければと思います。

特筆すべきは、自然環境科については全国募集を行っているということです。現在も北は北海道から南は兵庫県まで、様々な地域から生徒が来ています。自然環境科について話を聞くだけではなかなかイメージがつかないかもしれませんが、決して敷居は高くありません。自然が好きという気持ちがあれば、ぜひオープンスクールなどに参加して実際の様子を見ていただきたいと思います。

ホームページのリンクはこちら https://oze-hs.gsn.ed.jp/