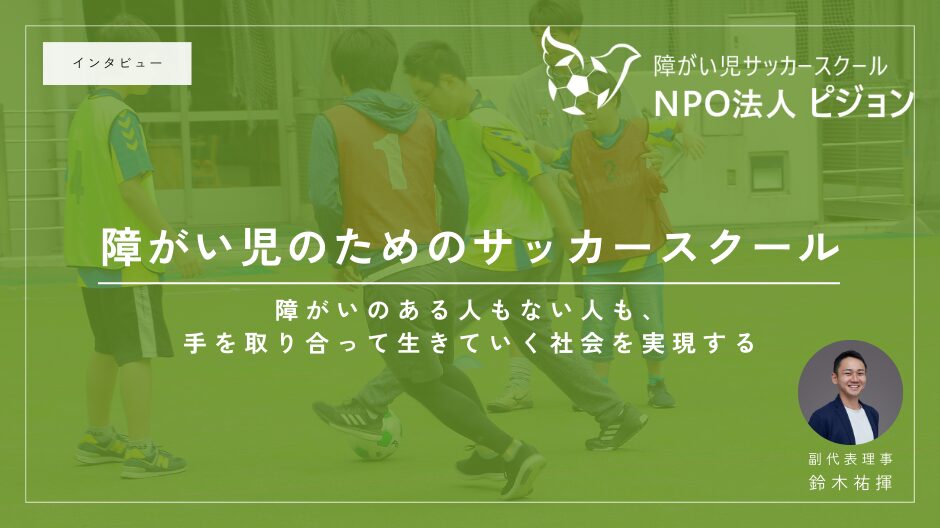

障害者と健常者が共に学ぶ場を提供する「NPO法人ピジョン」。サッカーを通じて子どもたちのコミュニケーション能力を育むこのスクールには、どのような理念や特徴があるのか。設立の経緯や今後の展望について詳しく伺いました。

NPO法人ピジョンのサッカースクールとは?

ー御社の活動について、どのような方を対象にどんな指導を行っているのか、サービス概要を教えてください。

鈴木さん:私たちは、「障がいのある人もない人も、手を取り合って生きていく社会を実現する」をミッションに掲げており、その一環として、サッカースクール事業を運営しています。このスクールでは、障害を持つ子供たちが生徒として参加しています。

障害の種別もさまざまで、知的障害のある子、発達障害の子、左半身が動かない脳性麻痺の子、聴覚障害を持ち手話で会話する子などがいます。対象年齢も小学生から高校生まで幅広いです。

私たちは、サッカーを通じて、競技力の向上よりも、社会に出たときに必要な「コミュニケーション能力」を培うことを大切にしています。そのため、年代や障害の有無に関わらず、ボランティアの方々や親御さんと共に関係性を築くことを重視し、練習メニューを設定しています。

活動のきっかけと経緯

ーどのような経緯やきっかけで、この活動を始められたのでしょうか?

鈴木さん:私自身、学生時代はずっとサッカーをしており、代表の武藤さんとは中学の選抜チームで、監督と選手という関係で知り合いました。その後、武藤さんが特別支援学校での課外活動としてサッカー教室を開いていたのですが、私がボランティアとして手伝ったことがきっかけでした。

当時、私自身も障害を持つ方々に対する偏見がありました。しかし、実際に関わる中で、教育のアプローチは障害の有無に関わらず変わらないと気づいたのです。また、障害児向けのスポーツスクールが極端に少ない現実を目の当たりにし、武藤さんと一緒に「誰もが楽しめるサッカースクールを作ろう」と決意しました。

NPO法人ピジョンの強みと特徴

ーピジョンのサッカースクールの強みやアピールポイントを教えてください。

鈴木さん:最大の強みは「コミュニケーションを大切にしていること」です。

障害児の親御さんとは特に密にコミュニケーションを取り、期待値のすり合わせを行っています。そのために、毎回の練習で子供ごとの成長記録をスタッフが記録し、期末には親御さんとヒアリングを実施し、そのフィードバックをもとに指導方針を調整するという仕組みを設けています。

サッカーを通じたPDCAサイクルを回すというよりも、学校教育のような感覚で、子供たちの成長を支えていくことを重視しています。

スタッフが大切にしている指導方針

ースタッフが生徒たちと関わる際に意識していることはありますか?

鈴木さん:スタッフには常に三つのポイントを伝えています。

まずは、自分自身が楽しむことです。スタッフが楽しいと、自然と子供たちにもポジティブな雰囲気が伝わります。

次に、「褒める」ことを意識することです。健常児に比べて、障害児が褒められる機会は少ない傾向にあります。結果だけでなく、プロセスも褒めることで、子供たちが心を開きやすくなります。

最後に、安全第一で運営することです。耳が聞こえない子は危険を察知しづらく、汗をかきにくい子は熱中症のリスクが高いなど、見えないリスクにも気を配りながら指導しています。

参加方法・料金について

ーサッカースクールへの参加には料金がかかりますか?

鈴木さん:月額5,500円がかかります。開催日は毎月第1・第3土曜日で、時間は10:00~12:00です。現在は特に定員を設けておらず、参加希望者は随時受け付けています。

今後の展望

ー今後、NPO法人ピジョンとしてどのような取り組みを考えていますか?

鈴木さん:障害児が成人した後、社会に出た際に居場所がなくなってしまうことが多い現状があります。特別支援学校を卒業すると、学校のようなコミュニティがなくなり、孤立してしまう人も少なくありません。

そこで、将来的には「就労支援」や「社会に適応するためのコミュニティ形成」にも力を入れていきたいと考えています。

読者へのメッセージ

ーピジョンのサッカースクールに関心のある方々へメッセージをお願いします。

鈴木さん:保護者の皆さまへ。私たちは、障害のあるお子さんが笑顔で学び続けられる場所を提供することを目指しています。一人一人に寄り添った教育を実施していますので、ぜひお気軽にホームページからお問い合わせください。

ご支援をお考えの方へ。全国に30万人以上の障害児がいます。その子たちの可能性を広げる活動にご賛同いただける企業様・個人様、ぜひご支援をお願いいたします。スポーツは世界共通の文化のひとつです。相互理解を深め、社会をより良くする活動にぜひご参加ください。