「DEEP学習」「サイエンススタディーズ」「フロンティアタイム」――。横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校では、これら3つの独自プログラムを柱に、次世代の科学者育成に取り組んでいます。

1学年80人の生徒がそれぞれ異なる研究テーマに挑戦し、企業と連携しながら研究を深めていく。そんな画期的な理数教育の現場を訪ねました。(令和6年12月12日取材時点の内容です。)

理数教育に特化した学校設立の経緯と教育理念

ー学校の教育理念や特色について教えていただけますか?

吉原氏:本校は、先端科学技術の知識と知恵を活用しながら、世界で幅広く活躍する人材を育成することを教育理念としています。横浜市の開港150周年記念事業として設立された理数科高校の附属中学校として、8年前に開校しました。現在、高校は16年目、中学校は8期生を迎えています。将来的にはノーベル賞を受賞するような人材の育成を目指しています。

充実した研究設備と独自の教育プログラム

ー生徒から見た学校の魅力はどのような点にありますか?

吉原氏:本校の魅力は大きく3つあります。1つ目は、充実した研究設備です。3Dプリンターをはじめ、天体観測ドーム、クリーンベンチルームなど、大学レベルの設備を完備しています。生徒たちは、これらの最新設備を活用して、自分たちの研究アイデアを具現化することができます。

2つ目は、独自の課題探究型授業の実施です。中学では「サイエンススタディーズ」、高校では「サイエンスリテラシー」という授業を設けています。例えば「サイエンススタディーズ」では、生徒たちが自ら設定したテーマについて、研究活動に取り組むことが可能です。また、文化祭での中間発表など、研究成果を発表する機会も豊富に用意しています。

3つ目は、企業などとの強力な連携体制です。様々な企業や大学が科学技術顧問として本校の教育活動をバックアップしてくださっています。例えば、キリンビールの工場見学やJFE、AGC、ANAの機体整備工場見学、理化学研究所への訪問など、「ほんもの体験」の機会を多く設けています。生徒たちは第一線の研究者や技術者から直接話を聞き、実際の研究現場に触れることで、より実践的な学びを得られます。

特徴的な学習プログラム「DEEP学習」

ーDEEP学習について具体的に教えていただけますか?

吉原氏:本校独自の「DEEP学習」では、考察・討議(Discussion)、実験(Experiment)、体験(Experience)、発表(Presentation)を重視しており、例えば理科の授業では、実験の予測について全員で議論し、実際に実験を行い、その効果を体験した上で成果を発表する授業などを行なっています。

この手法は国語、数学、社会など、様々な教科で取り入れられています。

個性豊かな研究活動「サイエンススタディーズ」

ーサイエンススタディーズではどのような活動が行われているのでしょうか?

吉原氏:「サイエンススタディーズ」は本校独自の総合的な学習の時間です。1年生では自己の興味関心を探りテーマ設定を行い、2年生で個人研究を進め、論文作成と発表を行います。

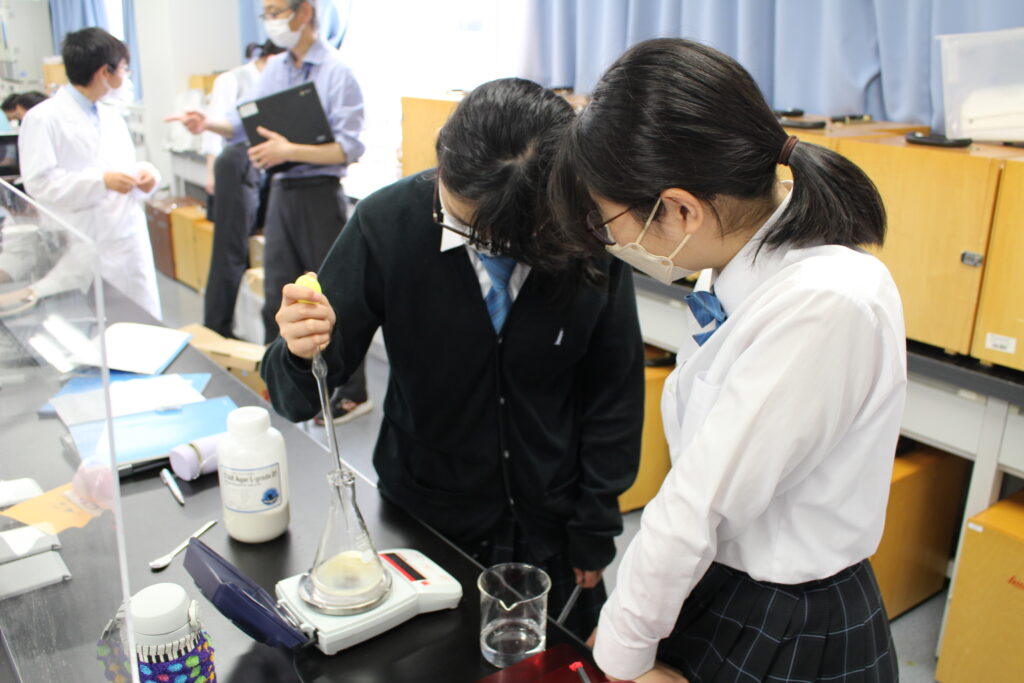

3年生では4人グループでの共同研究に取り組みます。生徒たちは実に多様なテーマを選んでおり、例えば蜘蛛の糸の強度研究や、企業と連携した寒天プラスチックの開発など、20通りの研究があります。

世界に挑戦する生徒たち

ー特筆すべき生徒の活動実績を教えていただけますか?

吉原氏:今年度の大きな成果として、女子生徒たちによるモデルロケットチームが世界大会で3位入賞を果たしました。生徒たちは自ら企業を回って資金を集め、世界大会に参加。この快挙は多くのメディアでも取り上げられました。また、ロボット探究部も世界大会に出場するなど、理系の課外活動が非常に盛んです。

部活動について

ー部活動について教えて下さい。

吉原氏:本校の特徴的な部活動として、ロボット探究部や天文部が挙げられます。特に天文部は、校内に天体ドームを備えた環境で活動しています。その他にも理系の部活動が充実しています。

ただし、本校では課題探究活動に重点を置いているため、部活動には一定の制限を設けています。実際に、学校説明会では「部活動を熱心にやりたい場合は本校は向かないかもしれない」とお伝えしています。これは、生徒たちがサイエンススタディーズなどの研究活動に十分な時間を確保できるようにするためです。

教育現場での生徒との関わり方

ー生徒と接する時に心がけていることはありますか?

吉原氏:本校では、生徒の心得として「品性高潔・博学篤志」を掲げており、これは細かいルールを一方的に押し付けるのではなく、生徒たち自身が考え、行動することを重視しています。つまり、生徒一人ひとりの個性を尊重しながら、高い理想に向かって共に成長していく関係性を大切にしているのです。

この姿勢は、本校の特徴である研究活動とも深く結びついています。生徒たちが自ら考え、試行錯誤しながら研究を進められるよう、教員は適切な距離感を保ちながらサポートする役割を担っています。

卒業後のキャリアパス

ー御校を卒業した人はどういったキャリアを歩んでいく方が多いですか?

吉原氏:本校の高校卒業生の多くは、理系分野へと進学しています。修士課程や博士課程に進学し、研究者を目指す卒業生も多いことです。

これは、本校での3年間の課題研究活動を通じて培われた探究心や、実験・研究に対する情熱が、進路選択に大きな影響を与えているためだと考えられます。サイエンススタディーズなどで経験した研究活動が、将来の研究者としてのキャリアの土台となっていると思います。

将来へのビジョン

ー今後の展望についてお聞かせください。

吉原氏:私たちは「原点回帰」を掲げています。日本と世界をリードする課題研究中心の学校を目指し、高校ではスーパーサイエンスハイスクール(SSH)4期の指定申請を進めています。附属中学校もこれに連動する形で、サイエンススタディーズの課題研究をさらに充実させていく方針です。

入学検討者へのメッセージ

ー入学検討者へのメッセージをお願いします。

吉原氏:何か好きなものがあり、それを研究したい、極めたいと考えている生徒に是非来ていただきたいと思います。本校では研究活動を支える充実した設備と、生徒の探究心を育む独自のカリキュラムを用意しています。

特に、「サイエンススタディーズ」では生徒一人ひとりが自由にテーマを設定し、3年間かけて研究を深めていきます。また、企業との連携や世界大会への挑戦など、研究成果を広く発信する機会も豊富にあります。

ただし、本校の特徴として、話し合い活動やコミュニケーションの機会が非常に多いことにご留意ください。グループでの研究活動や発表など、他者と積極的に関わりながら学びを深めていく環境です。研究への情熱とコミュニケーション力を兼ね備えた、意欲的な生徒との出会いを楽しみにしています。(令和6年12月12日取材)