本サイトの表記には、一部プロモーションを含みます

化学のおすすめの参考書を共通テスト対策から難関大対策までレベル別にランキング形式にておすすめの11選を徹底解説します。

また、東大化学8割越えの私が東大早慶志望や基礎固めをまずしたいという方にレベル別のおすすめの参考書ルートをレベル別で紹介します。

【この記事の監修者:逆転合格専門塾塾長竹本明弘】

これまで東京大学や京都大学をはじめとした超難関大学に合格者を多数輩出してきました。その中でも特に合格者が使っていた化学の参考書とその使い方をわかりやすく紹介します。

▼英検合格におすすめの塾

目次 表示

- いきなり結論!化学のおすすめの参考書TOP3

- 化学のおすすめ参考書ランキング11選と参考書の特徴

- 化学の共通テストで9割取るためのおすすめの参考書

- 化学の共通テスト対策におすすめの参考書

- 化学のおすすめ参考書をレベル別に解説!

- 化学の参考書のおすすめの選び方

- 高校生・受験生別にわかりやすい化学の参考書の特徴

- MARCH・地方国公立レベルの化学のおすすめ参考書ルート

- 早慶・難関国公立レベルの化学のおすすめ参考書ルート

- 国公立医学部・東大京大レベルの化学のおすすめ参考書ルート

- 化学の参考書を使う時のポイント

- 化学の参考書から過去問へのシフトの仕方

- 東大生直伝!やっててよかった化学の勉強法

- レベル別に化学の学習のコツ

- まとめ

いきなり結論!化学のおすすめの参考書TOP3

まずいきなりですが、最もおすすめの化学の参考書3選を紹介していきたいと思います。

化学の参考書を選ぶ上で重要なのは解説がわかりやすく自分でも理解しやすい内容かどうかと自分に合った難易度かどうかです。

今回はその2つの中でも特に解説のわかりやすさの観点で最もおすすめできる化学の参考書を選定しました。

化学のおすすめ参考書ランキング11選と参考書の特徴

化学のおすすめ参考書ランキング11選を紹介します。

さらに、それぞれの化学の参考書のおすすめポイントと特徴について徹底解説していきます。

| 順位 | 参考書名 | 化学の参考書としてのおすすめポイント | 出版社 | 公式URL |

|---|---|---|---|---|

| 1位 | 化学重要問題集 化学基礎・化学 | この化学の参考書は理系の受験生なら一度は目にしたことがあるであろう参考書の一つで化学の質の高い問題をこなしたい人におすすめの参考書 | 数研出版 | 詳細はこちら |

| 2位 | 大学受験Doシリーズ 鎌田の有機化学の講義 | 化学の参考書の中でも分野別に勉強できる参考書は少なく受験生の多くが苦手としている有機化学を詳細に解説している点でおすすめ | 旺文社 | 詳細はこちら |

| 3位 | 大学受験Doシリーズ 福間の無機化学の講義 四訂版 | 問題集と並行して使う化学の講義本としての使用におすすめの化学の参考書 | 旺文社 | 詳細はこちら |

| 4位 | 化学[化学基礎・化学]基礎問題精講 五訂版 | 基礎問題精講シリーズの化学は基礎といってもしっかり知識を確認してくる問題がそろっているので共通テストの化学の問題集におすすめ | 旺文社 | 詳細はこちら |

| 5位 | セミナー化学・化学基礎 | 学校や塾で使われることの多い化学の参考書で、基礎~共通テストレベルまで揃っているのが特徴的で網羅系の参考書を進めたい人におすすめ | 第一学習社 | 詳細はこちら |

| 6位 | 大学受験Doシリーズ鎌田の理論化学の講義 改訂版 | 理論化学のインプットにおすすめの参考書。理論化学の演習用の参考書と並行しながら取り組むと非常に効果的。 | 旺文社 | 詳細はこちら |

| 7位 | 化学標準問題精講 | 化学の基礎レベルはある程度完了して、これから偏差値60や偏差値70へ行くために応用力を鍛えたいという人におすすめの参考書 | 旺文社 | 詳細はこちら |

| 8位 | 化学の新演習 | 理系の東大京大医学部レベルの大学を志望する難関大の受験生には必須の参考書で、難関大の過去問かつ良問を揃えており解説もかなり詳しいので難関大の化学の問題集の中では一番おすすめ | 三省堂 | 詳細はこちら |

| 9位 | 岸の化学をはじめからていねいに【理論化学編】 (東進ブックス | まずは化学の基礎固めをしっかりとしたいという人におすすめの参考書 | 東進ブックス | 詳細はこちら |

| 10位 | 2024共通テスト総合問題集 化学 | 共通テストの過去問対策において解説が豊富であり、共通テストの化学の対策としておすすめの参考書 | 河合出版 | 詳細はこちら |

| 11位 | 化学の新研究 | 難関大レベルの化学の応用的知識や解き方をよりインプットしたいという人におすすめの化学の参考書 | 三省堂 | 詳細はこちら |

化学のおすすめの参考書ランキングを紹介しましたが、化学の参考書をするにあたって参考書の特徴を抑えておくのはかなり重要です!

化学の共通テストで9割取るためのおすすめの参考書

化学の参考書は様々ですが化学の共通テストで9割を取るためのいわゆる“王道”の参考書を紹介していきます。

化学の王道の参考書“化学重要問題集”

何十年も前から化学の参考書はこの参考書抜きでは語ることのできないほど“化学の重要問題集”は非常に愛されてきた参考書です。

化学の参考書は問題と解答を重視して選定することが大事ですが、化学の重要問題集は解答も問題も細かくて、誰が使うにも間違え無しのとてもいい化学の参考書です。難易度は化学全般をカバーしていて中堅私立から難関国公立まで誰もが一度は解くべき化学の問題集と言えるでしょう。

共通テストの対しても効果は絶大で共通テストで9割取るには重要問題集を何周もしてしっかり計算の導出や考え方を導けるようにすることをおすすめします。

化学を一から学んで勉強するなら“化学をはじめから丁寧に”

化学をはじめから丁寧にシリーズも他のシリーズを合わせても長年受験生を支え続けた参考書の一つです。

受験生になってから本格的に英語の勉強を始めた人や、化学を根本から理解したいひとにはもってこいの化学の参考書です。

難易度としては共通テストまでの参考書になりますが、化学を共通テストまでしか使わない人や共通テスト利用で大学を受験しようとしている人にはとても力になると思います。

化学の本当に一からの知識をつけてくれる上にしっかりした知識チェックの問題も入っていてこの一冊で共通テストを完璧にこなすことも間違いなくできる、そんな化学の参考書です。

化学の共通テスト対策におすすめの参考書

化学の共通テスト対策におすすめの参考書と共通テスト対策の学習を始めるタイミングを解説します。

共通テスト対策は10~11月に過去問集を取り組み始めること

化学の共通テスト対策はどこの大学を受けるにしてもやるべきです。

なぜなら、問題形式が独特で、形式に慣れておかないと、足元を掬われかねないからです。私は十一月ごろから対策を始めましたが少し遅かったかも知れないと後悔したくらいです。

なので、九月ごろから共通テスト用の問題集を使って対策をするべきです。

どんな教科にも通ずることですが、 勉強しなければならない対策事項があった場合は、早めに参考書などに目を通しておき、いつから始めるべきかスケジュールを立てるようにしましょう。

早めに対策を立てることで、もっと早めに対策を始めるべきだった…と後悔することは少なくなるでしょう。

共通テスト総合問題集 化学

化学の共通テスト対策で一番オススメのテキストは、河合塾の共通テスト総合問題集です。

共通テストの本番を想定した良問が多数収録されており、化学の共通テスト形式の問題に慣れるという点では最適の問題集となっています。

共通テストになって化学は参考書と勉強法は変わった?

共通テストになってから化学は参考書と勉強法は変わったのかと疑問に思う人は多いと思いますが、共通テストにかわってから化学は勉強法が変わりました。

共通テストの化学自体化学の難易度は変わりませんが、共通テストは問題に対する考え方が変わりました。と、いうのも化学は参考書は変わっていませんが問題の傾向が変わってしまったために勉強法が計算から考えて最短で答えを導くような形に変わりました。

問題の難易度は特に変わりませんが化学の勉強法は傾向によってかわるので受験生は随時チェックすることが大事ですね。

化学のおすすめ参考書をレベル別に解説!

化学のおすすめの参考書をレベル別に解説します。

化学の新研究

三省堂の「化学の新研究」は理系の大学受験生におすすめの参考書です。基礎的なことからハイレベルな内容まで幅広く収録されている参考書です。

大学受験生限らず、高校の化学の授業の補助として使いたい高校生にもおすすめな万能な参考書になります。

「化学の新研究」の特徴は、教科書や資料集より詳しく、中には高校の範囲を凌駕する内容を含む圧倒的な解説量です。丸暗記しようというより、教科書や授業で物足りない部分を補ったり、あまり理解していないポイントについて詳しく知るためのものとして扱うのが良いでしょう。

問題集の解説を見てもよく解説が理解できないとき、教科書を見ても内容がよく理解できないときなどに詳しいこの本の解説を見てみるとわかるといった、「辞書」のように活用していただくのが良さそうです。

化学の良問問題集 [化学基礎・化学] 新装版

化学の良問問題集は化学の共通テストから大学の2次試験まで頻出の問題が化学基礎から化学まで341問集まっている参考書です。

化学は問題を解いていくだけでなく、問題が解けるまでの背景知識や計算のロジックが非常に重要になってきます。

化学の良問問題集はそういった問題が解けるまでの背景知識や計算のロジックを演習を通してしっかりと身につけることができる化学の参考書になっています。

化学の参考書のおすすめの選び方

化学の参考書については、まず今の自分の苦手を把握することとレベルを踏まえて参考書選びをすることが大切になります。

また、講義形式を1冊、演習形式を1冊選ぶ必要がある人もいるので、今のあなたの学習するタイミングやレベルから自分にあった参考書を見つけてみてください。

化学のおすすめの参考書の選び方①自分のレベルにあったものを選ぶ

まず自分のレベルを把握して、自分のレベルに合った化学の参考書を選ぶことが非常に大切です。

自分のレベルに合った化学の参考書とは、2つ考えると良いでしょう。

今のレベルとこれから目指すレベルです。

今のレベルは、化学の参考書をめくってみて解けそうだなと思える難易度、直近の模試や定期テストなどの結果を見て判断しましょう。

そして目指すレベルはこれから自分が辿りつきたいレベルを想像するとわかりやすいです。

これらの2つの視点から化学の参考書を2冊とも購入してステップアップしていくのもいいですし、間を取って中間レベルから始めても良いでしょう。

化学の参考書の選び方②分野別で選ぶ

理系科目がある大学を受験する方は特に、深く理解したいという方は理論化学、無機化学、有機化学それぞれで理解を深めるのもおすすめです。

よくあるのが一冊に三分野まとまっている化学の参考書がありますが、一冊に凝縮されている分、理解度が浅くなってしまうことがあります。

そのためそれぞれ詳しく説明されている化学の参考書を購入すると詳しく勉強することができ、詳しいところまで聞かれる問題でもなんなく回答することができるでしょう。

先ほど紹介した、鎌田の化学のシリーズがそれにあたります。化学の分野別の問題集を探している人がいれば、鎌田から始めてみることをお勧めします。

化学の参考書の選び方③参考書の中身で選ぶ

化学の参考書のタイプには以下のようなものがあります。

- 知識タイプ:教科書のように暗記事項や解説を掲載しているタイプ

- 演習タイプ:演習問題と、演習問題の解説を掲載しているタイプ

化学の参考書のそれぞれにメリットとデメリットがあり、場合によって使い分けましょう。暗記をするべきときは前者、計算問題など実践的な問題演習を鍛えるときは後者のように選ぶ必要があります

特に化学の参考書をネットで購入するときは、中身が見えにくいため参考書のタイプがどうなっているかはしっかりと把握した上で購入すると間違いなく入手することができます。

高校生・受験生別にわかりやすい化学の参考書の特徴

大学受験において、一番コスパがいい教科は化学だと私は考えます。数学や物理と違って問題に左右されることが少ないからです。パターン問題が8割を占めるため、先ほどの参考書のルートに従って勉強すれば、非常に安定して高得点をとることができます。私は化学を勉強したおかげで東大に合格することができました。

その経験をもとにまずは化学の使いやすい、わかりやすい参考書の特徴を紹介します。

高校生におすすめのわかりやすい化学の参考書の特徴

高校化学には化学と化学基礎、化学は理論化学・無機化学・有機化学に分類することができます。その中で高校生には定期テスト対策などの中で学校でもらった教科書と問題集のみでまず対策してみてそれだけでは理解ができなかったり、演習が不十分に感じるといった場合のみ参考書を使いましょう。

そのため、わかりやすい参考書の特徴としては、①解説が教科書よりも豊富②例題以外の練習問題の解答例や解説もわかりやすいという点が挙げられます。

受験生におすすめのわかりやすい化学の参考書の特徴

受験生には、基本的に化学は講義形式の参考書1冊と問題演習1冊という方がおすすめです。その上で、講義形式については、「鎌田の理論化学」など頻出分野のまとめや解説が丁寧な参考書がおすすめです。

そして、問題演習については重要問題集や基礎問題精講など例題以外の回答も丁寧な参考書がおすすめです。

今回は理論化学、無機化学、有機化学ごとに、レベルごとにおすすめの参考書、独学におすすめの化学の勉強法を紹介していきます。

逆転合格を目指す大学受験生に向けて、化学の参考書のおすすめの選び方や化学のおすすめの参考書や問題集、その参考書や問題集の特徴やレベル、理論化学・無機化学・有機化学それぞれのおすすめの勉強法といった高校生、受験生が知りたい情報について紹介していきます。

MARCH・地方国公立レベルの化学のおすすめ参考書ルート

MARCHや地方国公立を目指すうえでも理系であればしっかり化学を勉強しなければいけません。難易度の高い参考書ルートをこなすわけでなくしっかり基礎に重点を置いた参考書ルートをこなすことが重要になってきます。

化学の参考書を分野別で勉強するなら“大学受験DOシリーズの化学”(高二の春〜高二の秋)

この化学の参考書のシリーズは講義形式で丁寧な解説がなされている参考書で、化学が苦手な人にもおすすめです。

また、暗記事項がまとめられている小冊子もついており、知識が簡潔に整理されます。

この参考書を終える頃には日大や、MARCHの簡単な化学の問題は解けるようになっています。

鎌田の化学シリーズは大きく分けて三種類の参考書からなっていて著者の先生は違うものの有機化学、無機化学、理論化学の三つで構成されているので分野別で化学の勉強をしたい方や化学の参考書ルートで迷っている方にはおすすめの三冊になります。

基礎を一冊で網羅するのなら“セミナー化学”(高二の冬〜高三の夏)

この化学の参考書は章の初めに分野の簡単な知識や解説が載っていて、その後の例題問題や基本問題を解いていくうちに知識の定着を図っていく問題集です。

練習問題の中には骨がある問題もあり、0から始める人でもしっかりやれば、共通テストで7、8割を安定して取れるようになります。この化学の参考書は高三の夏までに仕上げてほしい参考書です。

セミナー化学ができるようになれば基本的な問題は網羅でき、セミナー化学のみで東大や早慶理系などの問題を解くことも可能です。

早慶・難関国公立レベルの化学のおすすめ参考書ルート

早慶や難関国公立理系を目指す人は基礎の知識はもちろん圧倒的な問題演習を詰めるような参考書ルートが必要です。難易度の高い問題も重要ですが難易度の低い問題を落とすことは化学にとって致命的なミスになるのでそこもしっかりカバーできるような参考書ルートを紹介します。

質の高い化学の問題を解き進めるなら“化学基礎問題精講”(高二の夏〜高二の秋)

この化学の参考書はまず、簡単な例題が載っていて、精読という形でとても細かい解説が載っています。そこを重点的に読むことで、化学の知識を定着させることができます。

先ほど書いた鎌田の問題集と性質が似ているので、自分の好みに合う方に取り組んでください。

化学の基礎問題精講は共通テストから難関国公立までしっかりカバーできているので難易度の低い問題で落とさないためにも化学を使う早慶や難関国公立志望の受験生には必須になります。

化学で圧倒的な演習量を積むなら“化学重要問題集”(高二の冬〜高三の夏)

この化学の参考書はA問題とB問題に分かれていて、A問題は少しやさしめの問題が、B問題はかなり難しめの問題が載っています。おすすめの使い方はA問題だけを何周かして完璧に定着させます。

A問題でもセミナー化学の発展問題に近しい問題も収録されており、早慶志望の人にはちょうどいいような化学の問題がそろっています。

B問題は難しい問題もあるので全て解く必要はないのですが、自分が得意だと思う分野や、好きだと思う分野を重点的にやるのがいいです。この問題集を完璧に仕上げている頃には、化学にかなりの自信を持てるようになっていると思います。

国公立医学部・東大京大レベルの化学のおすすめ参考書ルート

早慶志望よりもさらに上の超難関国立と言われる東大や京大などにおすすめの化学の参考書ルートについて徹底解説していきます。理系の方には特におすすめです。

化学で周りと差をつけるおすすめの参考書なら“化学標準問題精講”(高二の冬〜高三の夏)

かなりレベルの高い化学の参考書です。標準と謳っている割にすごい知識が要求される問題も入っています。

化学標準問題精講の特徴としては、かなり問題数が少ないです。その代わり、難関大学で問われるような典型問題が厳選されています。

この化学の参考書を完璧にする頃には、レベルの高い大学の化学の問題がほぼ全てパターン問題だと思えるようになるはずです。

地方国公立レベルの大学の化学の問題はほぼ満点が取れてしまう状態になっています。

化学の発展的な問題を解き進めるなら“化学の新演習”(高三の夏〜高三の冬)

理系の東大京大医学部レベルの大学を志望する難関大の受験生には必須の化学の参考書です。

実際に、東大や京大をはじめとした難関大の過去問の中でも非常に良問を揃えているので、考え方のアップデートが必要になってくる最難関大の化学対策に非常におすすめの参考書です。

解説もかなり詳しいので難関大の化学の問題集の中では自信を持っておすすめできる問題集です。

最難関レベルの参考書は化学の新研究

化学の新研究は言わずも知れた化学の受験界隈で最も難しい参考書です。

問題の質ももちろんですが、問題の量もとても多くやり切るにはかなりの労力と時間が必要です。ですが、私はこの参考書のおかげで東大に入れたと言っても過言ではありません。

東大レベルの大学を志望する受験生にはおすすめの参考書です。

高二の秋頃から初めて(少し先取りしていましたが)、本番直前までに5周ほどこなしました。化学の問題を見て解けない問題がないと思えるほどに自信が尽きます。受験化学で無双するなら、この一冊です!

化学の参考書を使う時のポイント

化学の参考書をこれまで使ってきた中で使う時にやってよかったポイントを紹介します。

化学の参考書を使う時のポイント1 問題集を回すスピードを意識しよう

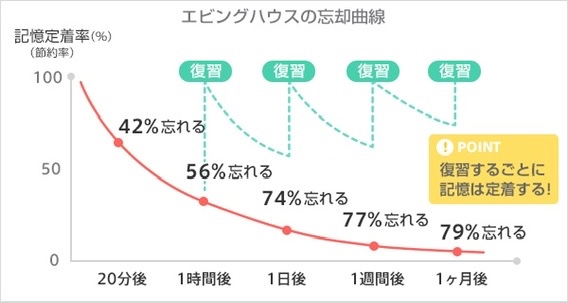

化学はかなり暗記が必要とされる教科です。下の図を見てもらって分かる通り、参考書を回す時にかなりの時間をかけてしまっては記憶は定着しません。

できるだけ早いスピードで何周も解いて一冊の参考書を完璧にすることが、一番大切なことです。数学と違って、化学はいかに多くの問題を覚えるかが勝負なので、わからなければ答えを見てもいいです。

もちろん、化学の問題でわからなかった問題はちゃんと復習をして、しっかりとした理解を深めていってください。

化学の参考書を使う時のポイント2 一冊を丁寧に仕上げよう

これは化学に限らずどの教科にも通用することですが、問題集は何冊にも手を出して中途半端になるよりも、一冊をこれでもかというくらいみっちりやった方がいいです。化学の参考書を何冊も買っただけで勉強した気になっていませんか?自分がこれだと思った化学の参考書を丁寧に仕上げましょう。

化学の参考書を使う時のポイント3 知識タイプと演習タイプの2種類の問題集を活用しよう

化学の参考書には二種類あると序盤で説明しましたが、知識タイプと演習タイプの2種類の参考書があると、知識タイプでインプットを行い演習タイプでアウトプットをする、演習タイプでわからなかった部分を知識タイプで調べるという往復ができます。

化学の受験勉強をするにあたってどちらかではインプットかアウトプットが欠けてしまうため、どちらの参考書を持っていることが重要です。

化学の参考書を使う時のポイント4 理論化学から入ろう

化学の受験勉強において理論化学の知識は無機化学と有機化学を理解するために必要なものです。なので、理論化学を理解を深めれば自然と無機化学の暗記も容易になるでしょう。

このことから化学の勉強は、理論化学を優先して勉強するようにしましょう。

化学の参考書から過去問へのシフトの仕方

受験生によく聞かれえる化学の参考書から過去問へのシフトするタイミングとそのやり方を紹介します。

化学の過去問はいつから使い始めたらいいの?

化学の過去問は高三の夏か秋頃から使い始めるのがベストです。本番までに過去10年分(少なくとも5年分)は解いてほしいので、それを見越して過去問に取り掛かるのが理想です。

化学の参考書から過去問にどう乗り移ればいい?

過去問は大学がどんな問題を出すかを教えてくれるものになっています。化学の参考書を解くノリで問題を解いて答え合わせをするだけでは、過去問を50%も使い切れていません。

化学の過去問の参考書の使い方

化学の過去問週などの参考書を進めていく際に特に注意してほしいポイントを解説します。

化学の過去問をしていく過程で答え合わせをする際はまず解答を見て自分の回答と合っているかどうかだけ、◯✕を付けましょう。

もし間違えた問題があった場合はすぐに解説を見るのではなく、なぜ間違えたのか自分で熟考してみてからどうしてもわからなければ解説を見る手順にしましょう。

過去問に限らず化学の参考書を解く際にも同じ手法が有効的です。

徹底的に自分の頭で考える力を付けることが大事です。

どのような形式で問題が出ているかを把握して、時間配分にも気をつけて問題に取り組んでください。化学だけでなく物理や生物と同じ時間で解かなければいけない大学は一緒に解いて本番形式の演習もしてください。

東大生直伝!やっててよかった化学の勉強法

東大生が実際にやっていた化学のおすすめの勉強法を紹介します。

化学を勉強する時の大前提

まず、化学は暗記教科だと割り切ることです。化学では、反応式や物の色など覚えなければいけないことがたくさん出てきます。なぜそのような反応をするのか、そのような色になっているのか。

そのようなことを考え出すとキリがありませんが、高校の化学の範囲では説明がつかないことも多いです。なので、割り切って覚えてしまうことが大学受験の化学を乗り越えるために一番大切なことです。

その中で暗記したもの同士の結びつきを意識すると非常に良いでしょう。暗記したものが繋がっていけば、自然と脳にも入りやすくなるためおすすめです。

化学の理論化学の勉強法

理論化学は問題をいかにパターンに落とし込んで、早く計算できるかにかかっています。パターン化することは、問題をたくさん解くことによってできるようになります。

意外に理論化学で求められるのは、計算力です。

有効数字の計算をいかに早くできるかが重要です。私は理論化学の複雑な計算が絡む問題を解きあさって、通用する計算力を身につけました。

無機化学の勉強法

無機化学はたくさんの物や色や性質を覚えなければいけません。

覚える時のコツは科学の資料集に載っている写真と一緒に覚えることです。

化学の資料集を活用して視覚情報も同時に入れてあげることで、確実に覚えることにつながります。

有機化学の勉強法

有機化学は一番パターン化しやすい分野です。無機化学より覚えることは少ないですが、覚えることは結構あります。しかし、一度覚えてしまえば、パズルのように当てはめるだけです。

つまり、パズルのパターンを覚えれば終わりです。

有機化学は問題演習量が一番物をいう分野です。

レベル別に化学の学習のコツ

レベル別に化学の学習のコツを学習環境の観点から解説します。

大学受験の化学の勉強は塾で学ぶ必要はある?

化学の勉強は基本的に塾に行かず独学でも問題ありません。

どの科目でも独学で対策することができるので、化学も当てはまります。

化学を独学で進める場合は、勉強計画をしっかりと立てて挑むことが最重要です。共通テストや二次試験のスケジュールに間に合わなかったということがないように、計画的に進めましょう

ただし、1つだけ例外的なケースも存在します。

難関大の入試の化学で高得点を取りたい大学受験生

特に難関大学の大学受験において、入試問題の理科の配点が数英と同じかそれ以上の理系の学部・学科が存在します。

数英に不安を感じ、化学の方が得意という学生も一定数存在します。

そういった大学受験生は化学で高得点を取り、数英をカバーしようと考えていると思われます。

化学については独学で参考書学習のみでの対策も可能ですが、東大京大レベルにおける化学以外の数学や物理における超難関大の問題をカバーするには限界があります。

予備校に通うのは東大京大医学部レベルのみで化学は大丈夫

塾や予備校に通うことで更なる応用力をつけることが可能です。

それに、塾や予備校の中には、皆さんの志望校の大学受験問題を専門として扱う講師が存在します。

そういった環境で化学を学びたいと考える東大京大医学部レベルの大学を志望する学生は塾や予備校に通うことをおすすめします。

独学および自学自習で化学を学んだ方が良い大学受験生

化学の場合、偏差値70以上ではなく偏差値50〜65の大学、つまり早慶以下の大学を志望する理系であれば、独学の方が効率よく効果的に対策ができると思います。

化学を勉強する上で偏差値70以上の大学であれば、かなりの難易度であり、予備校の授業などの解説を受けない限り自分ではどう頑張っても理解できないということがよくあります。

ただし、早慶以下の大学を志望するのであれば、今回紹介したような化学の参考書を使って独学でも十分に対策は可能です。

まとめ

今回は化学のおすすめの参考書をレベル別や目的別に紹介してきました。

大学受験の科目として化学を選択されている方はとにかくインプット学習よりもアウトプットの回数が非常に重要だからこそ、アウトプットの質を上げられる解説がわかりやすい参考書選びが非常に重要となります。

化学の参考書の他にも化学の一問一答の参考書が知りたいという方はぜひ以下の記事も参考にしてみてください。

化学の一問一答のおすすめランキングと使い方を徹底解説!共通テスト対策!

化学の一問一答のおすすめランキングと使い方を徹底解説!共通テスト対策!