ピアノを習うとき、多くの人が思い描くのは指の動きや楽譜の読み方といった技術的な側面ではないでしょうか。しかし兵庫県神戸市で『ピアノ教室ブルーメ』を主宰する花本 優氏は、まったく異なるアプローチで音楽教育に取り組んでいます。ウィーンの巨匠に20年間師事した経験を持つ花本氏は、「音楽は心で感じるもの」という哲学のもと、リズム感や音程感覚といった音楽の本質から教えることにこだわります。特に注目すべきは日本人とヨーロッパ人のリズム感の根本的な違いに着目した指導法。花本氏の総合音楽教育は、単なるピアノ技術だけでなく、生徒との信頼関係構築を通じて真の音楽性を育むことを目指しています。隣家を購入して理想の教室を作り上げた情熱的な花本氏に、独自の教育理念と指導方針についてお話を伺いました。

花本 優(はなもとゆう)

- 国立音楽大学音楽学部音楽教育学科リトミック専修卒業

- 巨匠イェルク.デームス氏のサマークルスに参加

- イェルク.デームス氏による年2回のレッスン受講

- リトミック研究センターディプロマA取得

- ピアノ教室ブルーメ講師

- リトミック講師

- クラシック中心のコンサート活動、各ジャンルの伴奏

「指先よりも先に、心を育てる」五感で学ぶ総合音楽教育の世界

ー花本さま、本日はどうぞよろしくお願いいたします!まずは簡単に、『ピアノ教室ブルーメ』の概要についてお伺いできますか?

花本 優主宰(以下敬称略):基本的には年齢層を絞っていません。ホームページを見て来られる方は、子どもが3分の2くらいです。残りの3分の1は大人の初心者や、保育士試験のためにピアノを習いたい方、昔習っていて定年後に再開したい方などです。

指導については、子どもたちには基礎力を重視しています。私の教える基礎は他のピアノ教室と少々異なるかもしれません。一般的に多くの先生は指の形などピアノを弾く技術にフォーカスされますが、私はそれを後回しにして、リズム感覚や音程感覚、音の強弱といった感情表現、感じ方を五感を通して教えることからピアノ指導を始めています。

ピアノは片手から両手へと段階的に移行しますが、必ずベースとなる音程、音感、リズム感を先に身につけさせるというリトミックの考え方を大切にしています。

大人の生徒さんについては、基本的なことができる方には、さらに音楽の幅を広げるための指導をしています。私自身ヨーロッパで学び、ドイツの先生にも師事した経験から、フレーズ感、つまり音楽の区切り方が日本人とヨーロッパ人では異なることを理解しています。ヨーロッパの感覚を皆さんに伝え、より豊かな音楽表現ができるよう導いています。

「隣の空き家を買いました」 情熱が生んだ理想の音楽空間

ー花本さまが『ピアノ教室ブルーメ』を立ち上げた経緯やきっかけについて教えてください。

花本:初めは複数人で運営する音楽教室に所属していましたが、結婚や出産を機に独立した方が仕事がしやすいと考えていました。そこで自宅にピアノを置いてレッスンを始めたのがきっかけです。

最初は3人程度の少人数からスタートしましたが、口コミで生徒が増え、徐々に子どもたちも多くなってきました。生活空間と教室を分けたいと考えていた時に、偶然隣家が空き家になったんです。その家を購入して一室を教室に改装し、本格的に教室を立ち上げました。

ー隣の家を買われたんですか!?

花本:そうなんです。主人も驚いていました。古い家だったのでリフォームすることになり、教室以外の部屋は私の実家の親が住居として使用しています。

ーピアノ教室の名前‟ブルーメ”にはどのような意味があるのでしょうか?

花本:私がドイツ語圏の先生に師事していたことから、ドイツ語で‟花”を意味する「ブルーメ」という言葉を知り、ぜひ教室名に取り入れたいと思ったんです。また、私の苗字「花本」の「花」と、生徒たちが才能の種から芽を出し、花開いていく姿を共に育てていきたいという願いが込められています。

「全てが音楽教育」他のピアノ教室とは一線を画す独自メソッド

ー神戸市にはたくさんのピアノ教室があると思いますが、他にはない一番のアピールポイントを教えてください。

花本:他の教室と一線を画すのは、日本語でいう『総合音楽教育』を実践している点だと思います。まだピアノが弾けない子どもたちにも音感、リズム感、強弱などを教えながら、ピアノに座らせて少しずつそれらを応用し、ドレミが弾けるように導いていきます。

弊教室では、ピアノの演奏技術と他の活動を区別するのではなく、全てを音楽教育の一環と捉えています。例えば、楽譜等を渡す際に両手で『お願いします』と伝えたり、きちんと挨拶をするよう促したり、先生との関係を適切に保ちながら、レッスンに臨む心構えを身につけさせたりします。

子育てや長年の指導経験から得た知恵を活かし、こうした細やかな指導も大切にしています。45分のレッスン時間を充実させ、気持ちよく過ごすこと自体が音楽教育の一部だと考え、子どもたちに伝えている点が他の教室との違いではないかと思います。

「泣いた瞬間に距離が縮まる」信頼関係を紡ぐ心の指導法

ー生徒さんに指導する際に、特に意識していることや方針があれば教えてください。

花本:“心”を開く時を待つことを大切にしています。 生徒が心を開く瞬間に私から手助けしたり、生徒自身のタイミングを尊重したりしながら、心と心で繋がることを何よりも大事にしています。

子どもたちは、実はプライドが高いものです。まだ上手にピアノが弾けない子どもが私の前で演奏することは、とても恥ずかしく怖い体験です。友達感覚で接すれば早く打ち解けるかもしれませんが、それよりも「私(先生)を信頼して演奏する」という瞬間を待ちます。それこそが本当の関係性の始まりなのです。

例えば、間違えて泣いてしまうお子さんがいますが、そんな時の私の声かけや抱きしめる行為を通して、お互いの距離が縮まります。そうした心の触れ合いの瞬間を大切にしながら指導を行っています。子どもの心を最優先にすることが私の指導の核心です。

音楽は技術も大切ですが、感情表現はさらに重要です。同じ曲でも奏者によって全く異なる印象になるのはそのためです。子どもたちが素直に指導を受け入れるには、まず私への信頼関係が不可欠です。どんなに素晴らしい教授法や理念があっても、心に響かなければ意味がありません。

「ウィーンの三羽ガラス」に学んだ20年—国際的視野で培う音楽感覚

ー花本さまが師事されたウィーンの巨匠、イェルク・デームス氏について簡単に教えてくださいますか?

花本:もう亡くなってしまいましたが、「ウィーンの三羽ガラス」と呼ばれる3人の巨匠の一人です。私の師匠の紹介で、イェルク・デームス氏のレッスンを受ける機会に恵まれました。師匠がこの先生と友人で、毎年生徒をウィーンのサマースクールに連れて行っていました。私も一度連れて行ってもらい、その後は日本に来日する度の公開レッスンを年に2回、20年ほど継続して受けていました。

単発的にピアニストはレッスンを受けることはあっても、20年も継続して同じ先生から指導を受ける人はなかなかいないと思います。

ヨーロッパと日本のリズム感の根本的な違い

ーヨーロッパのリズムと日本のリズムの取り方の違いについて教えてください。

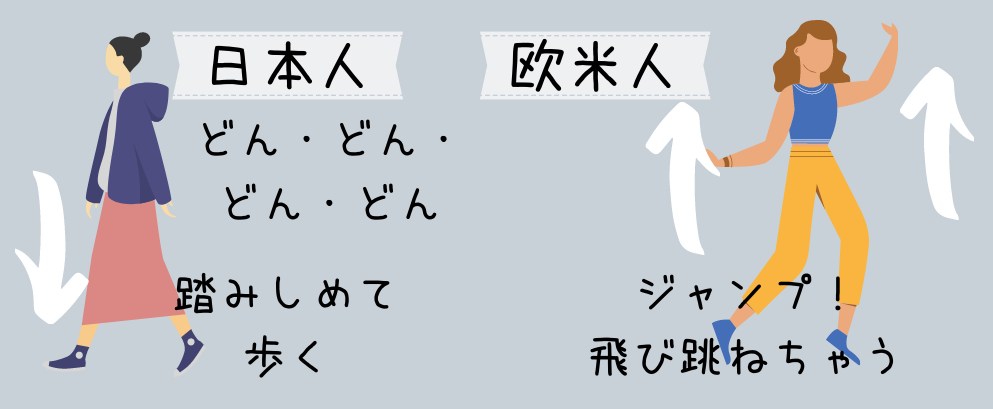

花本:文化が全然違い、踊りも全く違うんです。結局、リズムは踊りと深く関係しています。ヨーロッパではワルツなどを踊りますよね。ワルツという踊りは3拍子の「1、2、3」の3でターン(方向転換)するため、長いというか短くならないんです。4拍子でも「1、2、3、4ぃ」と次の1拍目に行く時に必ず足が上がります。

でも日本人は農耕民族で、拍の最後が下がりますので、拍の後ろの3や4がどうしても短くなってしまう傾向にあります。根本的にリズムの取り方が逆なんです。私たちは田植えをしたこともない世代ですが、流れている血が日本人だとリズムの感じ方がやはり違います。だから生徒たちにヨーロッパの「3」で上がる「1、2、3」を教えてあげないといけないというのが、基本にあるんです。

ーDNAレベルでリズム感が違うんですね。

花本:そうなんです。ただ、ダンスを踊らせることはできませんが、想像はさせることができます。例えば「この曲は3拍子だけど、長いドレスの女性が踊るのか、短い服の人が踊るのか、どっち?」というように問いかけたりします。跳ねるような踊りと舞踏会のような踊りの違いや、中世ヨーロッパでも貧富の差で踊りが違うことなど、こちらも知識として知っておかないといけないし、それを少しでも子どもたちに教えないと音楽が成立しません。

結局、ヨーロッパの音楽はそういう文化背景があるからこそ成り立っているんです。そういったことを教えるのは、他の教室ではなかなか見られない特徴だと思います。

「個性に合わせた学び方」年齢・目的別の柔軟なレッスンプラン

ー提供しているコースやプランについて簡単に教えてください。

花本:子どもたちには年間43回、1回45分のピアノレッスンコースを提供しています。このコースでは、リズム指導や音楽ドリル、音符練習などを組み込みながら、実際のピアノ演奏に30分間しっかり取り組みます。年齢に関わらず、基本的には全員45分のレッスン時間を設けています。

中学生になると部活動や学業との両立が課題になります。本格的に音楽を学びたい生徒には毎週のレッスンを、趣味として続けたい生徒には月2回のレッスンを提案しています。

大人の生徒も同じく45分のレッスンで、単発でも定期的にも対応可能な完全予約制を採用しています。

コンクールを控えた「特別指導」については、私自身も緊張感が高まるため、通常レッスンとは別に単発レッスンとして設定し、料金も若干高めにしています。最近ではオンラインレッスンの普及により、遠方から「リアルなレッスン」を体験したいという単発の依頼も増えています。

また、保育士試験対策としてピアノだけでなく楽典の指導も必要な場合は、レッスン時間を延長して対応しています。

「思い出を映像に残す」コロナ禍から生まれた感動の卒業コンサート

ー今後より強化していきたい点や新たに取り組んでいきたいことがあれば教えてください。

花本:以前からソルフェージュ(音感を歌って表現する技術)の強化を目的としたグループレッスンの開催を計画していましたが、コロナ禍で複数人の集まりが制限され、実現できませんでした。この構想は今後も継続して取り組みたいと考えています。

一方で、コロナ禍だからこそ生まれた新たな取り組みもあります。生徒の演奏を録画してオンライン発表会を開催したのです。特に思い出深いのは、修学旅行やキャンプなど多くの行事が中止になった6年生のために企画した「卒業コンサート」です。

生徒たちには自分が弾きたい曲を選んでもらいました。人気アーティストの曲やボーカロイド、アニメソングなど多岐にわたります。私自身はクラシック中心の知識ですが、彼らの希望に応えるべく、プロ仕様のスタジオで3方向からの映像を撮影。さらに将来の夢や感謝のメッセージなども盛り込んだ1時間弱のムービーを制作し、DVDにして全員に贈りました。

このプロジェクトは他の音楽教室やダンス教室の先生方からも高い評価をいただきました。制作は大変でしたが、撮影機材も充実させたので、今後も質の高い映像・音響作品を残していきたいと思います。伝統的な大会場での一度きりの発表会も素晴らしいですが、形として残る映像作品も大切にしていきたいと考えています。

「コンコンとドアをノックして」気軽に始められる音楽との出会いがここに

ー最後に、『ピアノ教室ブルーメ』に入会を考えている方々へメッセージをお願いします!

花本:『ピアノ教室ブルーメ』は、単なるピアノ技術の伝授の場ではなく、先生、生徒、保護者が三位一体となって音楽の喜びを分かち合う特別な空間です。初めの一歩を踏み出すのに緊張する必要はありません。花が自然に開くように、お子さまの才能も自らのタイミングで輝き始めます。

クラシックの厳格さとヨーロッパの感性を持ちながらも、温かい心で一人ひとりを包み込み、その可能性を最大限に引き出すお手伝いをさせていただきます。音楽は技術だけでなく、‟心を開く鍵”だと考えています。その鍵を一緒に見つけ、音色で彩られた豊かな世界への扉を開きましょう!