「将来の夢は?」「なりたい職業は?」──。

誰もが一度は問われたことのある質問ですが、実際の働く現場を知らないまま答えを求められても、具体的なイメージを描くのは難しいものです。特に現代の若者たちは、地域社会とのつながりが希薄になり、働く大人の姿を間近で見る機会が減少しています。

そんな中、中高生や大学生に向けて、実際の職場で働く大人に1日密着する「ジョブシャドウイング」や、社会人との対話プログラムを提供しているのが、『NPO法人 JUKE』です。

2008年の設立以来、「19歳からのキャリア教育」をコンセプトに、若者たちが自分の価値観や目標を見つけるためのサポートを続けてきました。教育の専門家だけでなく、様々な分野で活躍する社会人がボランティアとして参加し、等身大の「働く大人」の姿を若者たちに伝えています。

今回は、理事長の古川 秀氏に、『JUKE』の独自の取り組みと、若者たちの成長を支援する熱い思いについて詳しくお話を伺いました。

教室の外に、キャリアのヒントがある ー 働く大人と若者を繋ぐ『NPO法人 JUKE』とは

ー古川様、本日はどうぞよろしくお願いいたします!まず、、『NPO法人 JUKE』とはどのような団体なのか、活動内容を教えていただけますか?

古川 秀理事長(以下敬称略):『JUKE』は、中学生、高校生、そして大学1,2年生を主な対象としたキャリア教育を提供している非営利団体です。特に、まだ自分の目標や人生で大切にしたい価値観が固まっていない、模索している段階の若者たちをサポートしています。

私たちの活動の中心となるのが「ジョブシャドウイング」というプログラムです。これは、実際の職場で働いている社会人に1日密着し、その仕事ぶりを観察しながら、キャリアの選択経緯や仕事への思いを直接聞く機会です。また、パネルディスカッションやワークショップなど、社会人との対話に特化したプログラムも実施しています。

ー団体名の「JUKE」には、何か由来があるのでしょうか?

古川:2つの意味が込められています。1つは「19歳からのキャリア教育」という意味です。設立当時、キャリア教育を系統立てて提供している機関は少なく、19歳という年齢からキャリアについて考える機会を作りたいという思いがありました。

もう1つは、ジュークボックスのイメージです。お金を入れると音楽が流れる、昔ながらの装置のように、スイッチを押すと充実した日々が思い出されるような、そんな経験を提供したいという願いも込められています。

リーマンショックを経て見えてきた、キャリア教育の必要性

ー『JUKE』の設立経緯について、お聞かせください。

古川:設立者の佐藤優介が、社会人1年目の時に大学生と一緒に立ち上げました。佐藤は大学時代にキャリア形成やキャリア教育を専門的に学んでいたのですが、社会人になってから多くのリアリティギャップに直面しました。

学生時代は夢や希望に満ちていた同世代が、社会人になると「こんなはずじゃなかった」とモチベーションを失っていく姿を多く目にしたそうです。それは大学から就職活動を経て就職するという流れに、何か問題があるのではないかと考えたのがきっかけでした。

後輩の大学生からも、将来の自分が大人になった時のイメージが描けない、実際に思い描いているものが現実とかけ離れているという声を多く聞きました。そこで、社会人と学生が対話をしたり、実際の働く様子を観察する機会が必要だと考え、『JUKE』を立ち上げました。

2008年に団体として活動を開始し、2010年4月にNPO法人格を取得しています。私は2009年、NPO法人としての設立準備段階から参加させていただきました。

ー古川様はどのような思いでJUKEに参加されたのでしょうか?

古川:当時、私は求人広告の営業をしていました。リーマンショック後で求人自体が減少している時期でしたが、約4年の経験を通じて、いくつかの課題を感じていました。

求人のマッチングだけを見ていると、深く考えずに仕事を選ぶ就職者の姿勢や、単に人手が欲しいという理由だけで採用を進める企業の姿勢が見えてきました。特にそういった企業ほど、派手な求人広告を出す傾向があり、人が仕事を通じて幸せになるという本来の目的とはかけ離れた現実を目の当たりにしていました。

この状況を改善するためには、就職者もよく考える必要がありますし、企業側も姿勢を改める必要があると感じていました。そんな時に『JUKE』と出会い、参加を決めました。

学生と社会人が共に作り上げる、独自のキャリア教育

ー『JUKE』ならではの特徴や、アピールポイントを教えてください。

古川:2つの大きな特徴があります。

1つは、学生と一緒にプログラムを作っていることです。社会人目線での一方的な指導、いわゆるパターナリズムな指導は良くないと考えています。キャリア教育が間違った方向に進まないよう、常に学生の視点を大切にしています。

学生が何を求めているのか、どんな悩みを持っているのか、どんな問いを持っていて、どんなヒントが必要なのか。それがプログラムの出発点になければ、「船頭多くして船山に登る」ではないですが、あらぬ方向に進んでしまう危険があります。そういった押し付けを避けるため、学生と一緒にプログラムを作ることを大切にしています。

もう1つの特徴は、関わる社会人の多様性です。弊法人には有給スタッフがおらず、皆それぞれの本業を持ちながら参加しています。中には起業している人もいますが、基本的に自分の仕事を持ちながら、『JUKE』の活動に参加する形を取っています。

会計士、弁護士、コンサルタントなど、教育の専門家ではない多様なキャリアを持った方々が集まっているのが特徴です。キャリアコンサルタントや教育業界の人だけで構成されていると、どうしても理想論に偏りがちです。現実的な視点を大切にするため、様々な分野の社会人が参加し、それぞれの切り口から学生にヒントを提供できることが強みとなっています。

「仕事の楽しさ」を伝えることを第一に

ー学生との関わり方について、特に意識されていることはありますか?

古川:最も意識しているのは、仕事の楽しさを伝えることです。キャリア教育というと、「これを知らなければいけない」「あれを学ばなければいけない」という堅苦しい雰囲気になりがちです。小さな子どもには優しく接するのに、高校生や大学生になると敢えて困らせるような、難しい話をする大人が多いように感じます。

そうした関わり方を続けていると、若者たちはキャリアを考えること自体に負担を感じ、「もう考えたくない」という気持ちになってしまいます。「経済的に苦労しないためにキャリア教育をしよう」という動機では、絶対に楽しくないはずです。

私たちは、大人になることや仕事をすることは楽しいことだと感じてもらいたい。仕事を通じて自己実現ができ、自分らしく生きていけるんだ、というポジティブなメッセージを伝えたいと考えています。

そのためには言葉だけでなく、社会人自身が仕事を楽しんでいる姿や、目標を持って頑張っている姿を見せることが大切です。指導というよりも、等身大の自分として仕事への思いを語ることを心がけています。

「1日密着」で働く大人の本質に迫る ー 『JUKE』が展開するジョブシャドウイングとは

ー「ジョブシャドウイング」について、具体的にどのようなプログラムなのか教えていただけますか?

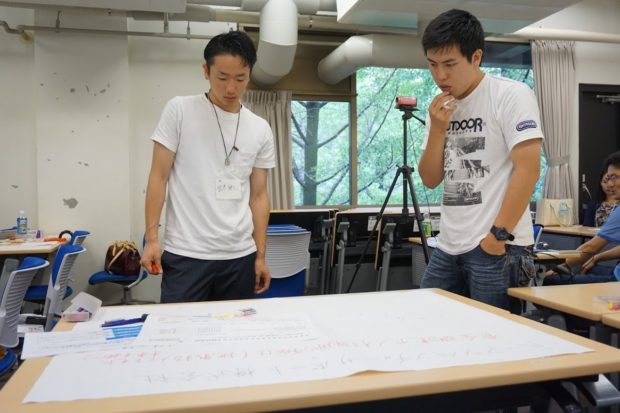

古川:「ジョブシャドウイング」は、実際の職場で働いている社会人に1日密着するプログラムです。参加する中高生は、社会人の仕事の様子を観察しながら、キャリアの選択経緯や、どんな思いで仕事をしているのかといった話を直接聞くことができます。

単なる職場見学や座学とは異なり、「観察」と「対話」を組み合わせた複合的なプログラムになっています。働く大人の姿を間近で見ることで、将来の自分をより具体的にイメージすることができるんです。

ー現在はどのような形で実施されているのでしょうか?

古川:現在、主に2つの形で展開しています。

1つは高校生向けのジョブシャドウイングで、聖光学院と洗足学園の生徒を対象に実施しています。聖光学院は正式なプログラムとして、洗足学園は生徒の自主的な参加という形を取っています。

もう1つは、足立区との協働で実施している「カジュアルジョブシャドウイング」です。これは家庭教育支援の一環として昨年12月と今年1月に実施したプログラムで、主に中学1、2年生を対象に、高校1、2年生も参加できる形で展開しています。

ージョブシャドウイングを通じて、参加者にどのような変化が見られますか?

古川:実際に生き生きと働く大人の姿を見ることで、「大人になるって楽しそう」「仕事を通じて自己実現ができるんだ」という気づきを得る若者が多くいます。

ただし、私たちは決して上から目線の指導はしません。参加者には、社会人がどんな思いで働いているのかを見て、共感できる部分や、自分とは違う考え方を見つけてもらいたいと思っています。肩の力を抜いて、社会を垣間見る機会として活用してもらえれば嬉しいですね。

今後の展望:アクセシビリティの向上とプログラムの質の改善

ー今後、どのような点を強化していきたいとお考えですか?

古川:2つの方向性があります。

1つは「アクセシビリティ」の向上です。生き生きと働く大人との出会いや、キャリアについて考える機会があっても、そこにアクセスできなければ意味がありません。

そのため、プログラムを求める全ての方がアクセスできる体制を作っていきたいと考えています。具体的には、各地域の団体との連携を進めています。「ジョブシャドウイング」を実施している団体は各地にありますので、そういった団体と連携しながら空白地域を埋めていく作業を進めたいと思っています。地域によってはそういった団体を立ち上げるサポートも行い、日本全体で「ジョブシャドウイング」のような取り組みを普及させていきたいと考えています。

2つ目は「ユーザビリティ」の向上です。社会人と高校生の共同作業によって、より質の高いプログラムを作っていきたいと考えています。学生の視点に立ちながら、楽しみながら気づきを得られるようなプログラムを目指しています。

教育への市民参加を目指して

ー最後に、『JUKE』に参加を考えている方へメッセージをお願いします!

古川:まず、社会人の方々へお伝えしたいことがあります。私たちは参加してくださる社会人を「カタライザー(触媒)」と呼んでいます。教育は、先生やキャリアコンサルタント、教育系企業の専門家だけのものではありません。

1960年頃の日本社会では、地域コミュニティの中で自然と教育が行われていました。他人の子どもと、その辺のおじさんが普通にコミュニケーションを取り、当時は自営業が60%程度だったこともあり、子どもたちは日常的に大人が働く姿を目にしていました。キャリア教育が自然とコミュニティの中で完結していた時代があったのです。

そういった良さを現代にマッチした形で取り戻すため、「教育への市民参加」を促進していきたいと考えています。他人の子どもと話すことに戸惑いを感じるかもしれませんが、必ず意味のある経験になりますので、ぜひ気軽に門を叩いていただければと思います。

参加者の皆さんへは、将来を考えることは本来楽しいことだということを伝えたいです。私たちは決して上から目線の指導はしません。社会人がどんな思いで働いているのかを見て、共感できる部分や、自分とは違う考え方を見つけてください。肩の力を抜いて、社会を垣間見る機会として参加していただければ嬉しいです。

最近の若者の中には、「将来に夢も希望もない」「年金ももらえるか分からない」と、悲観的な見方をする人も少なくありません。しかし、『JUKE』に参加する社会人は、仕事に対して誇りや楽しさを持ち、志を持って活動している人ばかりです。そんな生き生きと働く大人との出会いが、若者たちの将来への希望につながることを願っています。