『つくし珠算塾』は、計算技術の習得にとどまらない、子どもたちの人間形成を重視するそろばん教室です。自宅のリビングという温かな空間で、少人数制の指導を展開する山下優佳代表に話を伺いました。東大生の習い事データでも上位に入るそろばん学習は、現代社会に必要な集中力や情報処理能力、問題解決能力を養うのに最適なツールとなっています。「子どもたちの伴走者でありたい」と語る山下代表の熱量あふれる指導は、単なる計算練習を超え、コミュニケーション能力や社会性の育成まで視野に入れた教育の場を創出しています。デジタル全盛の時代だからこそ価値を持つそろばん教育の可能性と、一人ひとりの成長に寄り添う教育者の姿勢に迫ります。

計算を超えた学びの場へ — 温かさと成長が調和する教室

ー山下さま、本日はどうぞよろしくお願いいたします!まずは『つくし珠算塾』の概要について、どういった方を対象にし、どのような指導を行っているのかお聞かせください。

山下優佳代表:対象はメインはお子さんです。難しいものではありませんが、入塾の条件として3つあります。①私とコミュニケーションが取れること②数字が読めること、そして③お手洗いに1人で行けること。この3つの条件を満たせば、入塾は可能としています。

そろばんが上手くなることを目的に入塾していただくのも構いませんが、それ以上に大切にしているのが、人とのコミュニケーションに抵抗を感じないようになること、数字に対して嫌悪感を持たず楽しく向き合えるようになること、そして社会性を育むことです。お友達を作る、切磋琢磨していく仲間を作るというところも重視しています。

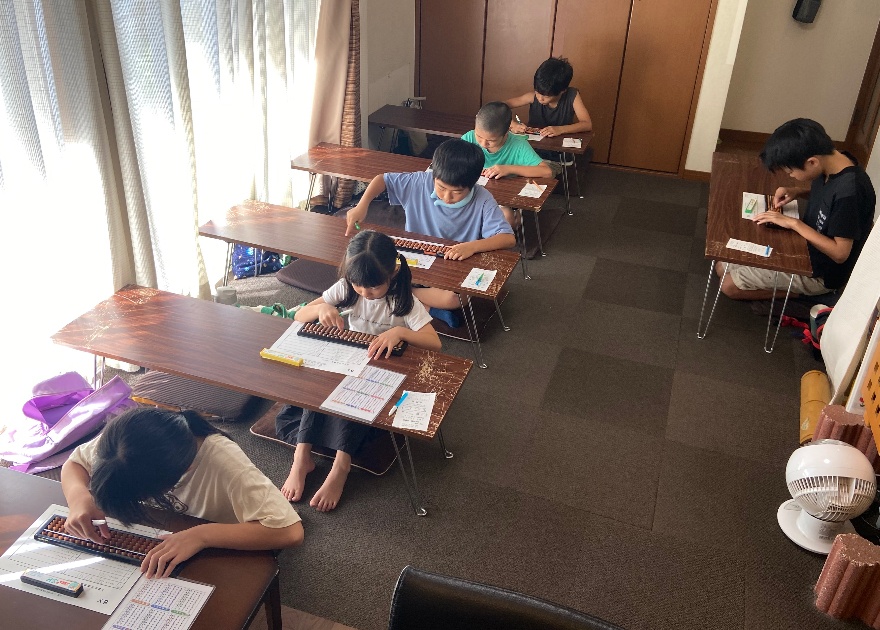

また、成功体験を積み重ねていただくことも大切にしています。大人数の中ではもじもじしてしまうようなお子さんにも安心して来ていただきたいという思いから、私の家のリビングという安心できる環境で学べるようにしています。

母の言葉から始まった挑戦 — 14年続く教育の情熱

ー山下さまが『つくし珠算塾』を設立した経緯やきっかけを教えてください。

山下:2012年4月から始めて、今年で14年目を迎えます。当時私はパートをしていましたが、体調の問題で外勤が難しくなりました。きっかけとなったのは、自宅でできる仕事を探していたときの母の一言でした。

私の母はそろばんの先生をしていて、私も幼少期に習っていたんです。母が「私がしていたのだから、お前にもそろばんの先生ができるんじゃないか」と言ってくれたことが始まりでした(笑)。

ー山下さまはお母様からそろばんを習っていたということですが、そろばんを学んだことで得られたものはどのようなものがありますか?

山下:たくさんあります。まず、そろばんをやっていたおかげで‟集中力”が身につきました。一度集中し始めると、周りの声が聞こえなくなるほど集中できるようになります。まさにノイズキャンセリングのような状態です。

また、情報処理能力や判断能力も鍛えられました。制限時間の中でタスクをこなす訓練は、どこからどう取り組めば効率的かを判断する力を養います。社会人になってからも、受験の時にも、時間内で効率よく問題を解く能力が非常に役立ちました。

今、東大生のデータを見ても、小さい頃に習っていた習い事としてそろばんが最も多いんです。「今どき、そろばん?」と思われる方もいますが、逆です。今だからこそそろばんの価値があると実感しています。

「熱量」が違う — 家族のように関わる少人数制の強み

ー他のそろばん塾にはない、『つくし珠算塾』の一番のアピールポイントを教えてください。

山下:この私の熱意だと思います(笑)!あえて少人数でやっているのは、塾生と親御さんたちをみんな家族のように思っているからです。関わる時間を大切にしていて、お子さんたちの学校行事に顔を出してしまうほど、密に関わっています。

大人数だと私の時間と体力には限りがありますが、少人数だからこそできることがあります。子どもだけが満足していたり、親だけが満足していたりという状況は望ましくないと考えています。お子さんの学校での様子も見て、塾での姿も理解した上で、総合的に成長をサポートしたいと思っています。

指揮者ではなく伴走者として — 子どもたちの可能性を信じる教育者の矜持

ー山下さまとお話しているとよくわかりますが、本当にそろばん教育に対する熱い思いがありますね!

山下:私は単なる技術指導者ではなく、子どもたちの成長を支える「伴走者」でありたいと思っています。そろばんという道具を通して、子どもたちが自分の力で考え、挑戦し、成長していく姿を見守るのが私の役割だと考えています。

親御さんから「先生のおかげで子どもが自信を持てるようになりました」と言われることがありますが、それは違うと思います。私はただサポートをしているだけで、実際に成長したのは子ども自身です。その子が本来持っている力を引き出せるよう手助けしているだけなのです。

現代は便利な世の中で、計算はスマホでできる時代です。しかし、先ほども申し上げたとおり、そろばんで培われる「考える力」「挑戦する力」「集中力」「問題解決能力」は、AIが発達した今こそ必要な力だと感じています。

私の熱意がこの小さなリビングから始まって、子どもたちの未来へとつながっていくことを願っています。どんなに時代が変わっても、自分で考え、手を動かし、人とコミュニケーションを取りながら成長していく力は、一生の宝物になるはずです。そのお手伝いができることに、誇りを持っています。

指示ではなく対話を — 自ら考え選ぶ力を育む教育スタイル

ー生徒さんに指導する際に、特に意識していることや方針などがあれば教えてください。

山下:‟押し付け”にならないようにしています。「こうしなさい」ではなく、考えてもらう、選んでもらうことを大切にしています。「こうしたら良いと思うけど、どう?」という提案型の指導を心がけています。

宿題についても、原則出していません。塾の方針として、学校に通うことが子どもたちの本分だと考えています。

ただ、せっかく来ているなら充実した時間を過ごしてほしいので、与えられたものをただこなすだけでなく、自分で考えてほしいと思っています。何をやりたいのか、どこまで進みたいのかという目標に対して個別のサポートをします。自分の目標を具体的に設定してもらい、それに向けてどう取り組むか。方法が分からなければサポートする、という立場です。一方的に指示するのではなく、どんな練習がしたいかも聞きながら選んでもらうようにしています。

コーヒーカップから広がる絆 — 保護者同士の交流がもたらす価値

ーホームページで拝見しましたが、「保護者会」があるのですね!設置された理由について教えてください。

山下:はい、これまでも電話やお迎えの時、LINEなどでコミュニケーションを取っていましたが、それだけでは足りないと感じていました。また、保護者同士の交流の場があれば良いのではないかと考えました。

塾を通じて保護者の方々にもリラックスした時間を過ごしていただきたいと思い、おいしいコーヒーを飲みながら気軽に話せる場を作りました。塾の話だけでなく、異なる学校の保護者との情報交換の場にもなればと思ったのです。

普段は接点のない他校の保護者と知り合える機会は貴重です。塾を通じてコミュニティができることで、情報交換や交流が生まれるのは良いことだと思っています。

シンプルだからこそ深い学び — 最新アプリも活用した自発的成長への道

ー提供されているコースやプランについて、簡単に説明していただけますか?

山下:コース体系はとてもシンプルです。

「週1・2回コース」「週3回コース」そして「オンライン専用コース」の3種類を火・木・金曜日に開講しています。全てのコースで、ほぼ同じ内容を提供しています。フラッシュ暗算、読み上げ算、検定試験対策なども行っていますよ。

他の塾とオンラインでつながって、合同練習会なども開催しています。海外に住んでいる生徒さんもいて、時差の関係で土曜日の夕方に特別レッスンを行っています。

ー「そろばん練習アプリDANQ」というアプリを導入されたとお聞きしました。

山下:以前から熱心な生徒さんの親御さんから「宿題が出ないので自分で練習しているが、親が問題を出すのが大変」という声をいただいていたんです。

やる気のあるお子さんのために良いツールを探していたところ、この「そろばん練習アプリDANQ」というアプリに出会いました。1ヶ月の無料試用期間があったので試してみて、保護者会でも紹介したところ皆さんのご理解をいただいて、2025年3月から本格的に導入しています。

これは宿題ではなく、やりたい子が自主的に取り組むためのものです。特に検定試験前には効果的です。そろばんは毎日短時間でも継続することで上達するので、このアプリを活用して自宅でも気軽に練習できるようにしています。強制ではなく自発的に取り組める環境づくりを大切にしています。

国境を越えるそろばんの輪 — デジタルでつながる新たな学びの形

ーオンラインでの指導や、海外在住の生徒さんについてもう少し詳しく教えていただけますか?

山下:コロナをきっかけにオンライン指導を始めましたが、これが新たな可能性を開きました。現在、海外に住む2名の生徒さんを指導しています。オンライン面談後すぐに入塾が決まり、それから継続して指導しています。

海外でもそろばんへの関心が高まっていて、特にアメリカでは広がりを見せています。数字を通じて言語や文化の壁を越えてコミュニケーションできるのも、そろばんの魅力だと感じています。

そろばんで脳トレ!? — 大人への学びも視野に入れた未来構想

ー今後強化していきたい点や、新たに取り組みたいことがあれば教えてください。

山下:新たな取り組みとして大人向けのサービスも検討しています。サブスクリプション形式で、会話を楽しみながらそろばんに触れる、脳トレ的な大人のためのクラスができればと考えています。

年配の方にとって、そろばんは認知症予防にも効果的です。指を動かし、会話をし、脳に様々な刺激を与えます。昔は習い事といえばそろばんが主流だった世代の方も多いので、懐かしさを感じながら参加できる場になると思います。

また、高齢者施設への出張講座も増やしていきたいと考えています。私一人でできることには限りがありますが、環境を整えてオンラインも活用すれば可能性は広がります。そういった新しい取り組みにも挑戦していきたいです。

「この先生に習いたい」と思える出会い — 相性を大切にした塾選びのヒント

ー最後に、『つくし珠算塾』への入会を考えている方へメッセージをお願いします!

山下:そろばん塾にも様々な形態があります。オンラインだけの塾、対面だけの塾、弊塾のようにハイブリッド型の塾など、選択肢は豊富です。しかし、最終的に大切なのは「この先生から習いたい」と思える相性だと思います。

何を重視するかは人それぞれですが、AIではなく人から学ぶ以上、先生の理念や考え方をぜひ見ていただきたいです。様々な先生の体験レッスンを受けてみて、「ここだ」と感じる先生を見つけることをお勧めします。

人との深い関わりを必要とせず、問題をこなすことが中心の塾が合う方もいるでしょう。私の場合は生徒さんと深く関わりたいと考えています。長く通ってくださっている生徒さんも多いですが、一期一会の出会いを大切にしたいと思っています。こういった考え方に共感される方は、ぜひ一度見学や体験にいらしてください!