本サイトの表記には、一部プロモーションを含みます

文系および理系別におすすめの数学の参考書から難関大志望や共通テスト対策などレベル別にもおすすめの数学の参考書をランキング形式にて20個紹介します。

大学受験の数学の学習において高校生から受験生までそして中堅から最難関まで志望校の難易度や自分の数学のレベルに合わせた数学の参考書を進めることが重要になってきます。

そのため、今回はおすすめの数学の参考書だけでなくおすすめの数学の参考書ルートもレベル別に解説します。

【この記事の監修者:逆転合格専門塾塾長あき先生】

これまで逆転合格専門塾の塾長として東大京大早慶などの難関大合格者を500名以上輩出してきました。

▼英検合格におすすめの塾

いきなり結論!おすすめの数学の参考書ベスト3!

まずは色々な数学のの参考書がある中で、

「どれが一番自分にあった参考書のなのかわからない。一番今よりも偏差値が上がるが上がる数学の参考書が知りたい!」

という人に向けて実際に数学の参考書を20冊以上使ってみた結果、良かった参考書ベスト3を紹介していきたいと思います。

数学の参考書を選ぶ上で特に重要なことは、2つあります。

1つ目は自分のレベルに合った数学の参考書を選ぶことです。

そして、例題や練習問題の解説が丁寧である独学向きな数学の参考書かどうかが重要です。

今回おすすめする3つの数学の参考書は、それぞれ他の参考書よりも解説が丁寧で一人でもできる独学で成績が上がる参考書になっています。

大学受験の数学のおすすめの参考書ランキング20選

それでは、ここからは逆転合格専門塾でコンサルタントとして働いている東大早慶を始めとした大学に逆転合格を実現した難関大合格者が監修のもとおすすめする数学のおすすめの参考書ランキング20選を発表します。

文系および理系別だけでなくレベル別にもおすすめの数学の参考書を紹介するので是非自分にあった数学の参考書を見つけてください!

| 順位 | おすすめの参考書名 | 画像 | この数学の参考書のおすすめポイント | 出版社 | URL |

| 1位 | 数学の青チャートⅠAⅡB |  | 数学を得意にしたい人や共通テストの対策を参考書で行いたい人におすすめ【青チャートの使い方】 | 数研出版 | 詳細はこちら |

| 2位 | 数学Ⅰ・A 基礎問題精講 六訂版 |  | 基礎レベルで点を落とさないようにしたいという人におすすめの参考書。文理問わずおすすめ。 | 旺文社 | 詳細はこちら |

| 3位 | 1対1対応の演習/数学A【新訂版】 |  | 全体的な基礎力はついてきたので、苦手分野を克服したい人におすすめの数学の参考書 | 東京出版 | 詳細はこちら |

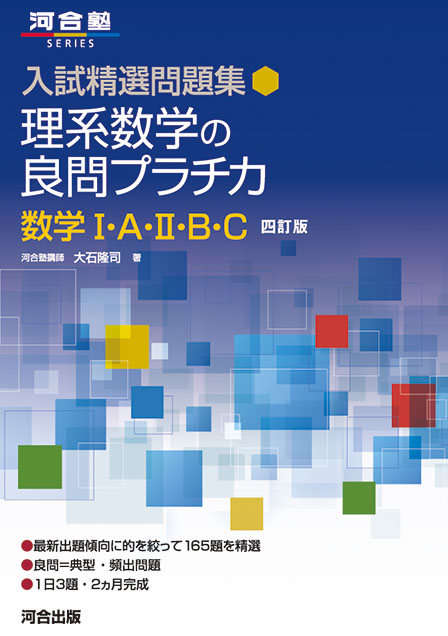

| 4位 | 理系の良問プラチカ |  | 基礎固めは完了している人や二次試験に向けて良問に取り組みたい人に理系の難関大志望の受験生におすすめの参考書 | 河合出版 | 詳細はこちら |

| 5位 | NEW ACTION LEGEND 数学I+A |  | 青チャートと似ている参考書ですが、解説の多さが大きな異なる点の基礎固めをしたい人におすすめの参考書 | 東京書籍 | 詳細はこちら |

| 6位 | 入試精選問題集 文系数学の良問プラチカ 数学I・A・II・B(数列)・C (ベクトル)-四訂版- | ・C-(ベクトル)-四訂版-.jpeg) | 東大京大一橋志望に過去問に入る一歩前におすすめの文系数学の参考書 | 河合出版 | 詳細はこちら |

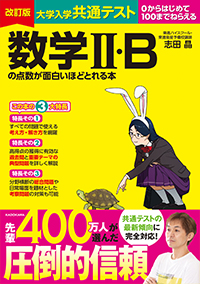

| 7位 | 数学1・A,2・B共通テストの点数が面白いほど取れる本 |  | 共通テストの数学で8〜9割狙いたい人におすすめの参考書 | KADOKAWA | 詳細はこちら |

| 8位 | 数学Ⅰ・A標準問題精講 四訂版 |  | 基礎問題精講の後に取り組むと偏差値60レベルまでの数学の問題が解けるようになる参考書 | 旺文社 | 詳細はこちら |

| 9位 | やさしい理系数学-三訂版- |  | 通称“やさ理”と言われる参考書は実際にはとても難しい参考書で、難問ぞろいなので難関大の数学を解く人におすすめ | 河合出版 | 詳細はこちら |

| 10位 | ハイレベル理系数学 -三訂版- |  | やさしい理系数学よりも難問ぞろいの参考書でプラチカよりも難しいので数学を極めたい人におすすめの参考書 | 河合出版 | 詳細はこちら |

| 11位 | 数学Ⅰ+A+Ⅱ+B 上級問題精講 |  | 標準問題精講よりも難しく難問ぞろいですが、東大京大などの数学を解きたい人におすすめの参考書 | 旺文社 | 詳細はこちら |

| 12位 | チョイス数学ⅠAⅡBⅢ |  | 基礎を徹底的に固める参考書で大学受験で頻出の分野を徹底的に攻略することができるのでおすすめ | 河合出版 | 詳細はこちら |

| 13位 | 初めから始める数学1・A,2・B |  | 基礎の問題を完璧にして共通テストの数学で満点を取りたい人はこの参考書から始めることをおすすめします | マセマ | 詳細はこちら |

| 14位 | 理系数学 入試の核心 標準編 改訂版 |  | 理系数学入試の核心は難関大で頻出の考え方を習得することはできるおすすめの参考書 | Z会 | 詳細はこちら |

| 15位 | フォーカスゴールド 5th Edition |  | 青チャートよりも解説が非常に丁寧であり、網羅系の数学の参考書の中では非常におすすめの参考書 | 啓林館 | 詳細はこちら |

| 16位 | 数学の黄チャート(チャート式 解法と演習 数学I+A) |  | チャートシリーズの中で共通テスト対策における基礎固めをしっかりとまとめてできる数学の参考書 | 数研出版 | 詳細はこちら |

| 17位 | 数学の白チャート |  | 大学受験の数学における基礎中の基礎をしっかりと学べる数学の参考書 | 数研出版 | 詳細はこちら |

| 18位 | ハッと目覚める確率 | .webp) | 確率に特化した数学の参考書ですが、受験生が苦手とする確率の点数を底上げできます | 東京出版 | 詳細はこちら |

| 19位 | マスターオブ整数 |  | こちらも整数に特化した数学の参考書ですが、確率と同様頻出ではないが難問ぞろいの分野を補強したいひとにおすすめ | 東京出版 | 詳細はこちら |

| 20位 | 大学への数学スタンダード演習 |  | 一見簡単そうに見えますが大学レベルの数学を扱うので数学を大学レベルまで引き上げたい人におすすめの数学の参考書 | 東京出版 | 詳細はこちら |

レベル別に数学のおすすめ参考書

レベル別に数学のおすすめの参考書を紹介します。

受験生になり数学を始める人や、高校に入学して本格的に数学に取り組もうとしている人に向けてレベル別に気を付けて欲しいことを少しながらアドバイスさせていただきます。

受験生になり数学を始める人におすすめの参考書

数学をまだ始めたばかりという人におすすめの参考書は白チャートや初めから始めるシリーズの数学の参考書をおすすめします。

特に数学初学者の方には、とにかくまず参考書を一冊やり切って、基礎を固めることをおすすめします。

白チャートや始めから始める数学シリーズの中から一冊自分に合いそうな数学の参考書を選んで、最低でも2周は以下の手順で進めることをおすすめします。

- 問題を解き

- 解説を読み

- 理解する

という形で進めてみると良いでしょう。

一周できないうちから他の数学の参考書に手を出すのはNGですよ。まずは根気強く、一冊を完成させましょう。

苦手ではないが得意ではない人におすすめの数学の参考書

数学の基礎固めからしっかりと固めたいという人には基礎問題精講がおすすめの参考書です。

数学が苦手ではないものの、得意ではないという人は、得意分野と苦手分野の差が激しいというパターンが多いです。

また、他にもおすすめの数学の参考書としては青チャート等です。

難易度はそこまで高くない数学の参考書を選び、苦手分野だけを基礎から重点的におさらいする方法が有効です。

難関大合格に向けて数学を得意にしたい人におすすめの参考書

難関大合格に向けて数学を得意にしたい人には、1対1対応の数学や標準問題精講がおすすめの参考書です。

『赤チャート数学ⅠAⅡBⅢ』屋『上級問題精講』等、かなり難しいものもありますが、解けるようになった問題の数だけ合格に近づくと言えるでしょう。

また、その後「確率だけが特別苦手」「整数問題がいつも足を引っ張る」という悩みがあるけれどもなんとか難関大に合格したいという方は、『ハッと目覚める確率』『マスターオブ整数』等、分野に特化した参考書を選ぶのも一つの手です。

東大合格者に多く見られるのは、「数学については得意分野も苦手分野もありません」という生徒です。

数学の苦手分野をすべて潰すだけでも、合格はぐっと近づくでしょう。

レベル別のおすすめの数学の参考書ルート

レベル別におすすめの数学の参考書ルートを偏差値40からのパターンと偏差値50からのパターンを解説していきたいと思います。

偏差値40から旧帝大合格を実現する数学のおすすめの参考書ルート

偏差値40から70もしくは60までのおすすめの数学の参考書ルートは以下です。

偏差値40から旧帝大合格を実現するためには、焦って難しい参考書に手を出すのではなく、1つ1つ壁を乗り越えていくことが重要です。

まず偏差値40の壁を乗り越えるためには、初めから始める数学1・A,2・Bもしくは基礎問題精講1・A,基礎問題精講2・Bを合計2~3ヶ月でやり切ることをおすすめします。

そして偏差値50~60の壁を乗り越えるためには、標準問題精講1・A,標準問題精講2•bもしくは青チャートを活用して乗り越えることをおすすめします。

まずは初めから始める数学1・A,2・Bを使ってしっかりと基礎中の基礎を固めていきましょう。

東大京大阪大医学部志望におすすめの数学の参考書ルート

東大京大阪大医学部志望におすすめの数学の参考書ルートは以下です。

東大京大阪大医学部は数学の中では特に最難関の問題が出題されます。

ただし、基礎を怠るということだけは絶対にやってはいけません。大切なことは、青チャート1・A,2・Bや標準問題精講でしっかりと基礎から応用までを固めていきましょう。

ここまではどれだけ答えがどういう手順で出るかを何個知っているかどうかのレパートリーを増やす訓練です。

ただこの訓練をいくら続けても偏差値70までは辿りつけません。

偏差値70まで60からしっかりと上がっていきたいのであればしっかりと答えが出るまでの手順を覚えておくだけではなくて、どの解法を使えば良いのかやどう解法を組み合わせれば良いのかを考える力を養うことが大切です。

そこでは、1対1対応の数学1・A,2・Bや文系の方は「文系の数学プラチカ」を使って、理系の方は「やさしい理系数学」を使ってしっかりとトレーニングしていきましょう。

まずは青チャート1・A,2・Bを活用して、自分の苦手分野はどこにあるのかを見つけて、徹底的に基礎レベルにおける苦手をなくしていきましょう。

・C-(ベクトル)-四訂版-.jpeg)

集大成といったよいプラチカシリーズもしくはやさしい理系数学という数学の参考書を最後におすすめします。ただし、何よりも大切なのは、過去問演習に10月中にできるだけ早く入ることが受験の成功の鍵でもあるので、そこを意識して学習を進めていきましょう。

数学の参考書で迷ったらこのオンライン塾がおすすめ

数学の参考書は受験において数学、受験全体の合否を左右するような重要事項です。数学の参考書選びを間違ってしまうと受験全体に影響が出てしまいます。

ですので絶対に間違えない数学の参考書選びをサポートしてくれる逆転合格専門塾がおすすめです!逆転合格専門塾では生徒一人一人に合わせた勉強計画と参考書選び、勉強法を第一志望の講師が担当して生徒の第一志望合格に導きます。

受験に関して少しでも心配な事や相談したいことがあればまずは無料受験相談で気軽に相談してみましょう!

レベルに合わせた数学の参考書のおすすめの選び方

- 「大学受験で数学が必要だが、参考書の選び方がわからない…」

- 「数学初学者の自分に合った参考書って、どんなものなんだろう…」

そんな受験生のために、効率の良い数学の参考書の選び方について解説します。

①すぐに難しい数学の参考書に取り組まない

一番重要なことは、いきなり難しい数学の参考書に取り組まないことです。

数学の参考書を選ぶ際にも、効率良く点数アップが見込める選び方、いつまでたっても点数が取れない選び方があります。

何が自分にとって最適かわからず、最初に数学参考書の難易度ランキング上位に入るようなものを選んでしまうと、難しすぎて自信をなくしてしまい、諦めてしまう恐れも。

数学の初心者は、難易度をみて最初に基礎固めができるような簡単な参考書を選び、数学に対する苦手意識が芽生えないようにするのがおすすめです。

②一冊の数学の参考書を完璧にする

二つ目に大切なことは、一冊の数学の参考書を完璧にすることです。数学の参考書をたくさん買って満足してしまう人もいますが、どれも中途半端で終わってしまい、力がつかずに終わってしまうという本末転倒な結果になりかねません。

一冊ずつクリアーしていき、完璧にするのが重要です。

それに数学の共通テストはどれだけ自分の数学の参考書をやりこんでいるかによって点数が前後してきます。

ですので受験生も共通テストに向けて一冊を完璧に仕上げることを意識して数学に取り組みましょう。

③難易度別に私大の数学の過去問も解くのもおすすめ

三つ目に重要なポイントは、国公立志望であっても、難易度に合わせた私大の過去問も解くことです。大学受験における数学の力をつけるにあたって、いろいろなレベルの大学の、いろいろな問題を解くことも大切です。

一冊の参考書をクリアした後は、難易度にあわせた私立大学の過去問を解いて、大学受験の視野を広げてみましょう。

また、自分の合格圏内の私立大学の過去問を解くことで、「数学で高得点を取れる!」という実感を得ると、自信にも繋がります。

共通テスト対策におすすめの数学の参考書2選

共通テスト対策のおすすめの数学の参考書を2つ紹介します。

共通テストの2・Bの点数が面白いほど取れる本

共通テストの対策におすすめの参考書としては、共通テストの2・Bの点数が面白いほど取れる本と共通テストの数学短期攻略シリーズの2冊をおすすめします。

その理由としては、共通テストは基礎の数学の力がある一定あれば、そこからは問題の形式になれるための演習と解き方を覚えるの2つに取り組むことに集中することが大切です。

そのため、参考書ルートとしても共通テストの点数が面白いほど取れる本の後に共通テストの数学短期攻略シリーズをやり、過去問に取り組むような流れがおすすめです。

数学の参考書の王道なら「数学の青チャート ⅠAⅡB」がおすすめ

数学の参考書選びにおいてどれがいいか迷ってしまったら、まずは『数学の青チャート ⅠAⅡB』が一番おすすめの参考書です。

一番オーソドックスな数学の参考書であり、問題数の網羅性も十分、解説は丁寧と、とにかくこれをやりこんで、マスターしておけば問題ないでしょう。

どのレベルの方にもおすすめできる数学の参考書です。

青チャートのおすすめの使い方をレベル別に徹底解説!

青チャートのおすすめの使い方をレベル別に徹底解説! ※共通テストにおける変更情報などは文部科学省の大学受験情報サイトにて随時チェックして、確認するようにしてください。

難関大志望者におすすめの数学の参考書8選

それでは、ここからは難関大学を志望する受験生におすすめの数学の参考書を紹介していきます。

難関であればあるほど数学の難易度も上がり、生半可な実力では太刀打ちできなくなってきます。

かなりハイレベルな参考書も出てきますが、くれぐれも自分のレベルをしっかり認識し、レベルに合わせた数学の参考書を選ぶようにしましょう。

青チャートを終えた後は“赤チャート数学ⅠAⅡBⅢ”もおすすめ

まずおすすめの数学の参考書は、『チャート式』シリーズでも最もハイレベルな『赤チャート数学ⅠAⅡBⅢ』です。

数学の他色のチャート式参考書と同様、わかりやすい解説や、答えを導き出すための考え方等はしっかりと掲載されていますが、問題はハイレベルです。

難易度の高い数学の参考書を解き、解説もじっくり読みたい方にはおすすめの一冊となっています。

改訂版チャート式数学2+B | チャート研究所 |本 | 通販 | Amazon

東大京大など超難関大の数学なら“上級問題精講”がおすすめ

2つ目におすすめの数学の参考書は、『上級問題精講』です。

「上級」という名前の通りハイレベルな問題が集められている数学の参考書ですが、全く手がつかないというレベルではなく、東大京大レベルを志望する受験生にとって「解ければ望ましい」というレベルの問題が集められています。

解説には必要に応じてポイント解説が付与されているので、ある意味親切な数学の参考書と言えるでしょう。

理系の数学のおすすめ王道の参考書は“理系数学の良問プラチカ”

3つ目におすすめの数学の参考書は、『理系数学の良問プラチカ』です。

理系数学の良問プラチカには、名前の通り良問が集められていますが、難易度は標準より上のものが多く、やはり中~上級者向けの数学の参考書と言えるでしょう。

問題数が絞られているのも特徴で、試験の直前に一冊完璧にしたい、という受験生のニーズに応えている数学の参考書と言えます。

文系理系に限らず良問ぞろいの“文系数学の良問プラチカ”はおすすめ

・C-(ベクトル)-四訂版-.jpeg)

4つ目におすすめの数学の参考書は、『文系数学の良問プラチカ』です。

タイトルには「文系」と入っていますが、国公立理系の人でも十分な難易度の参考書です。

ただし、回答までの道筋は初学者向け参考書に比べると簡素化されており、やはり中~上級者向けと言えるでしょう。

答えだけ導き出せばいい共通テストの数学とは異なり、導出の方法が求められる国公立の数学で高得点を目指すのであれば、この良問プラチカの解説をしっかり身に付け、アウトプットできることが重要となります。

難関大の数学は“やさしい理系数学”がおすすめ

5つ目におすすめの数学の参考書は、『やさしい理系数学』です。

難問奇問を排し、いわゆる良問ばかりを集めた数学のおすすめの参考書です。

別解の豊富さが特長の1つで、この別解欲しさに購入する大学受験生も多いです。

数学をほぼ完成させた受験生が、さらに別解を身に付けることで高得点を目指す、そんな数学の参考書と言えるでしょう。

数学の確率で差をつけるなら“ハッと目覚める確率”がおすすめ

.webp)

6つ目におすすめの数学の参考書は、『ハッと目覚める確率』です。

その名の通り、確率分野に特化した数学の参考書となっています。

一般的な数学の参考書と比較すると、解説が詳細であること、さらに安田先生ならではの愉快・奇天烈なたとえ話もふんだんに盛り込まれています。

数学の参考書としては珍しく解説や笑い話だけでなく、安田先生渾身の格言も含まれており、講義として楽しむこともできます。

受験の数学の参考書としても、深淵なる数学の本質を覗きたいという人にもおすすめの1冊です。

ハッとめざめる確率 | 安田亨 |本 | 通販 | Amazon

数学の難問を確実に取るなら“マスターオブ整数”がおすすめ

7つ目におすすめの数学の参考書は、『マスターオブ整数』です。

こちらは整数問題に特化した数学の参考書であり、整数問題が苦手な人から得意な人まで、全員におすすめできる一冊となっています。

一番最後の章は「超難問」が揃っており、腕試ししたい人には強くおすすめできる数学の参考書です。

整数問題はパターンを知っているか知らないかで、正答率が全然変わってくる分野です。

ぜひこの一冊をマスターして、整数問題の「型」を身体にしみ込ませることをおすすめします。

マスター・オブ・整数―大学への数学 | 哲也, 栗田, 邦彦, 福田 |本 | 通販 | Amazon

分野別の数学の最強のおすすめ参考書“一対一対応の数学”

8つ目におすすめの数学の参考書は『一対一対応の数学』です。

言わずと知れた有名な数学の参考書ですが、難易度は非常に高く、赤チャートに相当するかそれ以上とも言われています。

ハイレベルな数学の参考書ではあるものの、解説は秀逸で非常にわかりやすいと評判で、今も昔も多くのファンがいる参考書です。

1対1対応の演習/数学A 新訂版 (大学への数学 1対1シリーズ) | 東京出版編集部 |本 | 通販 | Amazon

理系数学入試の核心標準編

難関大を志望している受験生には大学受験の数学対策なら「理系数学入試の核心標準編」がおすすめです。

具体的には、基礎力にまだまだ不安があるものの、難関大の数学に挑戦するタイミングの受験生には、『理系数学入試の核心標準編』がおすすめです。

まさに良問が揃っており、問題の「解き方」を体にしみ込ませる、つまり解答の手順のレパートリーを増やすためにはピッタリの数学の参考書です。

理系数学の良問プラチカ 数学1・A・2・B (河合塾シリーズ 入試精選問題集 5) | 大石 隆司 |本 | 通販 | Amazon

数学を始めたばかりの人におすすめの数学の参考書5選

それでは、数学初学者・数学初心者におすすめの参考書を紹介します。

これから紹介するおすすめの数学の参考書は、数学の基礎を学ぶことができ、初学者でも理解できるようなわかりやすい解説となっています。

また、初学者でなくとも、数学を一から学びなおしたいという方にもおすすめの参考書になっています。

中高一貫の中学生にもおすすめは入門問題精講

まずは、『入門問題精講』です。

問題メインというよりは解説が重視された参考書となっています。

その解説が「数学っぽくなくて」わかりやすいと評判であり、例えば「すっぴんの二次関数」や「フランス人とフランスパンの違い」のように、日常で聞き慣れたワードでたとえて解説してくれています。

このように、初学者でもとっつきやすいような工夫が随所に見られます。

数学Ⅰ・A 入門問題精講 改訂版 | 池田洋介 |本 | 通販 | Amazon

基礎の基礎から数学をするなら“高校これでわかる数学”がおすすめの参考書

『高校これでわかる数学』は、教科書レベルの問題が中心の参考書です。

全範囲を網羅的に理解するのに非常に有効な参考書となっており、各分野とも導入部分の解説が詳しく、学校の授業についていけなくて数学が嫌いになってしまった人が使うのに適しています。

カラーで見やすい図やキャラクターも特長です。

高校これでわかる数学I+A | , 文英堂編集部 |本 | 通販 | Amazon

学校と併用するおすすめの参考書は“高校数学を一つ一つ分かりやすく”

『高校数学を一つ一つ分かりやすく』は、高校数学を超基礎レベルから、イラストや図を豊富に交えてわかりやすく解説した参考書です。

一つの問題を解説と練習問題の2ページでまとめているので、サクサク読めて、比較的短時間で1冊完了させることができるというメリットがあります。

また、2ページでまとめていることから、見やすい・検索しやすいという特長も人気の秘密です。

高校 数学Bをひとつひとつわかりやすく。 パワーアップ版 (高校ひとつひとつわかりやすく) | 小島 秀男 |本 | 通販 | Amazon

中学生にもおすすめの数学の参考書「沖田の数学をはじめからていねいに」

『沖田の数学をはじめからていねいに』は、学校の授業についていけない人、数学が苦手な人向けの参考書です。

有名予備校講師の沖田先生の手書き解説が記載されており、まるで沖田先生の数学の授業を受けているかのような気分になります。

沖田の数学I・Aをはじめからていねいに 図形と計量 図形の性質編 (東進ブックス 大学受験 名人の授業) | 一希, 沖田 |本 | 通販 | Amazon

中学生もできる数学の基礎固めの参考書「初めから始める数学」

『初めから始める数学』は、工学博士の馬場先生が書いた、数学初学者向けの参考書です。

マセマ出版社の参考書の中で一番簡単な数学の参考書と言われています。

「くどい」くらい丁寧な説明が特徴と言われており、単に問題と解説が載っている数学の参考書ではなく、「読み物」形式になっています。

基礎中の基礎から数学をじっくり理解して、やり直したい人におすすめの数学の参考書です。

初めから始める数学I 新課程 | 馬場 敬之, 高杉 豊 |本 | 通販 | Amazon

理系の共通テスト対策におすすめの数学の参考書を難易度別に紹介

次に、理系におすすめの数学の参考書を紹介します。

文系の数学初学者向けの参考書よりはハイレベルですが、それでも基礎的な内容が多く含まれている参考書をリストアップしています。

理系の方向けに基礎レベルの習得から東大京大レベルの難関大対策までおすすめの参考書を紹介します。

もちろん、文系の方にもおすすめできる参考書になっています。

青チャート数学ⅠAⅡBは理系におすすめ

まず理系の共通テスト対策におすすめの数学の参考書は、『青チャート数学ⅠAⅡB』です。

数学の基礎から応用までの幅広い問題を載せている、大学受験用数学の王道参考書です。良問のみが網羅されており、答えにたどり着くまでの「考え方」が詳しく書かれています。

「数学は青チャートと過去問を繰り返し解くだけでよい」という合格者もいるくらい、優れたおすすめの数学の参考書です。

新課程 チャート式基礎からの数学I+A | チャート研究所 |本 | 通販 | Amazon

以下は過去に青チャートの使い方について紹介した記事になります。

青チャートのおすすめの使い方をレベル別に徹底解説!

青チャートのおすすめの使い方をレベル別に徹底解説! 数学の基礎問題精講は基礎固めにおすすめ

共通テスト対策の基礎固めとしておすすめの数学の参考書は、『基礎問題精講』です。

「教科書から入試問題を解くための橋渡し」を謳っており、「基礎問」→「精講」→「解答」→「ポイント」→「演習問題」で1つのテーマが完結する点がポイントです。

1つのテーマは原則1ページもしくは2ページの見開きとなっているため、見やすく効率的に学習できるような工夫が凝らされています。約150ほどの例題が記載されていて、量も十分と言えるでしょう。

数学I・A基礎問題精講 五訂版 | 上園信武 |本 | 通販 | Amazon

MARCHレベルの数学の赤本は私大受験生におすすめ

共通テスト対策の数学のおすすめの参考書は赤本です。

共通テスト対策の有効な学習方法として共通テストの過去問を解くことももちろん重要ですが、MARCHレベルの赤本を解くことがあります。

国公立の数学の問題ばかり解くのではなく、たまには別の角度から数学を見ることで、数学への理解が深まり、視野も広がります。

また、MARCHの数学の過去問で高得点が獲れるようになると、「数学で合格できる大学がある!」という感覚を持てるだけでも、大きな自信に繋がることでしょう。

明治大学(政治経済学部−学部別入試) (2023年版大学入試シリーズ) | 教学社編集部 |本 | 通販 | Amazon

青山学院大学(経済学部−個別学部日程) (2023年版大学入試シリーズ) | 教学社編集部 |本 | 通販 | Amazon

中央大学(経済学部−学部別選抜) (2023年版大学入試シリーズ) | 教学社編集部 |本 | 通販 | Amazon

法政大学(T日程〈統一日程〉・英語外部試験利用入試) (2022年版大学入試シリーズ) | 教学社編集部 |本 | 通販 | Amazon

基礎固めなら“チョイス新標準問題集”がおすすめ

共通テスト対策として1つ1つ苦手を潰していきたいという人におすすめの数学の参考書は『チョイス新標準問題集』です。

参考書というよりは純粋な問題集であり、とにかく厳選された良問を解きたいという人におすすめの参考書です。

解説が非常にシンプルで、「逆に要点を理解しやすい」という感想を抱く受験生もいます。

数学の基本をしっかり理解できている人は、この参考書にチャレンジしてみると良いでしょう。

チョイス新標準問題集数学1・A (河合塾シリーズ) | 矢神 毅 |本 | 通販 | Amazon

共通テストレベルの参考書なら“標準問題精講”がおすすめ

共通テストの過去問を解く前になんとか応用もしっかりとできるようになりたいという人におすすめの数学の参考書は『標準問題精講』です。

予備校講師が厳選した、網羅性の高い良問が記載された数学の参考書です。

この参考書は解説は簡素なため、数学の初学者というよりは中~上級者向けと考えられます。

参考書で数学の分野別の勉強は 「一対一対応の数学」

数学において基礎力はついてきたものの、苦手な分野がある、という方には『一対一対応の数学』がおすすめです。

この数学の参考書で苦手分野を集中的に潰しこみ、試験会場で「どんな分野が来ても怖くない」という状態を作っておきましょう。

1対1対応の演習/数学A 新訂版 (大学への数学 1対1シリーズ) | 東京出版編集部 |本 | 通販 | Amazon

独学で偏差値を伸ばす数学の参考書のおすすめの使い方

様々な事情により、数学の塾や予備校に通えない人もいるでしょう。

そんな人向けに、独学で数学の偏差値を伸ばす参考書の使い方を紹介します。

共通テストや難易度の高い早慶と言った大学にも独学で合格することのできる数学の参考書の使い方を紹介します。

数学の参考書と学校の教科書を併用する

まず、数学の参考書と学校の教科書は併用することが有効です。

数学の教科書を読んでもわからないところは参考書を読んでみる。

数学の参考書を解いてみてもピンとこない場合は、数学の教科書に立ち返ってみる。

教科書の表現でわからないところは、参考書の解説を読んでみる。

この作業を繰り返し行うことで、どんどん数学に対する理解度が深まっていきます。特に初学者向けの参考書は、難易度に合わせてあえて教科書と少し違うわかりやすい表現を使って解説しているケースもあります。

このように、数学の参考書と数学の教科書を併用し、行ったり来たりすることは、数学全体の理解を深めるのに効率の良いやり方です。

数学の参考書は最低でも2周するのがおすすめ

次に、参考書は最低でも2周はすることをお勧めします。

「参考書は何周すればいいの?」という質問をよく見かけますが、正解は「完璧に理解できるまで」です。

数学初学者であれば、少なくとも2周はしなければ参考書1冊を理解できないと思います。また、完全理解できなくても諦めずにとにかく一周してみましょう。

二周目はわからないところを重点的に、わかっている部分は軽めに、それぞれ読んで、解いてみるというやり方もおすすめです。

数学の参考書の別解は必ず見る

3つ目に重要なポイントは、数学の参考書の別解を必ず見るという点です。

数学の参考書の問題を解いて、正解したらそのままにしていませんか?解説を読み込んで、答えまでの道筋が正しいかどうかの確認だけでなく、別解を読むことで「こんなアプローチ方法があるのか」と、さらに理解が深まります。

せっかくの成長のチャンスをおろそかにせず、参考書の別解は必ず読み込みましょう。

数学の参考書のおすすめの使い方のポイント

数学の参考書は、どのような使い方をすれば、最も効率よくレベルを上げることができるのでしょうか。

ここではおすすめの数学の参考書のやり方を3つ紹介します。

数学の参考書をやれば共通テストや難易度の高い大学にも通用する数学のおすすめの参考書の使い方を紹介していきます。

時間を測って数学の問題を解く

まず数学の問題は時間を測って解くのがおすすめの使い方です。

時間無制限でだらだらと考えるのではなく、時間を区切って正解までたどり着く訓練が重要です。

大学受験の科目の中でも、特に数学は時間との戦いです。試験本番までに、時間に追われながら問題を解く感覚を身につけておきましょう。

共通テストや難易度の高い大学では時間が勝負になってくるので、しっかり時間を測って問題を解くことでしっかり数学のレベルは上がっていきます。

数学は答えではなく導出を身に付ける

次に、数学の参考書を解く上で目指すべきは、「答えが正しいかどうか」ではなく、「導出の仕方は正しいか」という点です。

例えば東大、京大、一橋等の難易度の高い国立大学の数学は、答えが間違っていても、導出の仕方さえ正しければ、高い部分点がもらえると言われています。

実際、東大の合格者の中でも、一問も完答していないのに120点満点中100点を獲った人もいるとのこと。そのくらい「導出の仕方」、つまり「解き方」が重要であるということです。

ぜひ、参考書の解説と自分の解き方が合っているかどうかを確認し、正しい導出の仕方を身に着けるようにしてください。

簡単な数学の問題は計算せずに頭で導出

簡単な問題は、わざわざ紙とペンを使って、長時間かける必要はありません。

先述の通り、数学の参考書を解く目的は、「正しい解き方を身に付ける」ことです。

このように、明らかに「正しい解き方が身についている」と確信できるような問題については、紙の上に起こすことなく、頭の中で解き方を組み立て、解説と照らし合わせましょう。

かなり時間効率が上がります。

先ほども述べたように共通テストや難易度の高い大学ではどれだけ時間を削って、質の高い解答をつくるかがカギになってくるのでそこを意識してみてください。

大学受験に数学の参考書は何冊必要?

結論として、大学受験に必要な数学の参考書の数は様々な考えはありますが、3~4冊で良いでしょう。

1冊は基礎固めとして何周もやりこみ、いわば教科書として数学の「本質」を理解する位置づけのものです。

この一冊は、数学初学者向けの参考書でもいいくらいです。

もう一冊は、基礎固めからもう少し難易度の上がった、重要問題や頻出問題がたくさん載っているような共通テストに似た数学の参考書が良いでしょう。

そして、残りの1~2冊については、さらにハイレベルな難易度高めな上級者向けの数学の参考書を選ぶと良いでしょう。

難易度の高い問題がたくさん記載された、数学の実力をさらにアップできるような数学の参考書が好適です。

おわりに

数学の参考書について、初学者向けから難関大受験者向けまで、幅広く解説してきました。

独学で進めていくのも一つの手ですが、

- 「この数学の参考書をこのまま続けていて大丈夫なのだろうか?」

- 「自身の学習方法は正しいのか?」

- 「合格に向けて、あと足りていないのは何か?」

等、受験生は様々な悩みを抱えてしまうのが普通です。

逆転合格専門塾では、そんな受験生の悩みを解消できるようなサービスを提供しています。

志望校の先輩による学習計画の進捗管理、専属のコンサルタントからの毎日のフィードバック等、受験生の抱える多くの課題や悩みに寄り添うことができます。

小さな悩みでも結構ですので、受験についての相談がある方は、ぜひ一度逆転合格専門塾の無料受験相談を受講してみてはいかがでしょうか。

その他数学に関する記事はこちらから

【大学受験】文系の数学におすすめの参考書ルートと進め方を徹底解説!

【大学受験】文系の数学におすすめの参考書ルートと進め方を徹底解説!