近年、デジタル化の進展やコミュニケーション手段の多様化により、人と人とのつながり方が大きく変化しています。特に若い世代では、コミュニケーションに課題を感じる人が増えているという指摘も少なくありません。

そんな中、千葉県銚子市では、コミュニケーション教育を通じて地域づくりに取り組む団体が20年以上にわたって活動を続けています。『NPO法人BeCOM(ビーコム)』は、2001年の設立以来、子どもたちのコミュニケーション能力育成から始まり、現在では世代や立場を超えた地域コミュニティの形成まで、活動の幅を広げています。

今回は、代表理事の西田美樹様に、設立時の想いや具体的な活動内容、そして「コミュニケーションの力で課題解決の糸口を見つける」という理念に込められた思いについてお話を伺いました。地域に根ざしたコミュニケーション教育の可能性とは——。

時代とともに進化する、コミュニケーション教育の形

ー西田さま、本日はどうぞよろしくお願いいたします!まず、『NPO法人BeCOM』ではどのような方々を対象に、どのような活動を行っているのでしょうか?

西田美樹 代表理事(以下敬称略):対象は事業ごとに様々です。『BeCOM』の活動は大きく3つのフェーズに分かれています。2001年設立からの最初の10年を「BeCOM 1.0」、次の10年を「BeCOM 2.0」、そして現在は「BeCOM 3.0」というフェーズに入っています。

「BeCOM 1.0」では、主に小学生を対象としたコミュニケーション能力の育成に取り組みました。当時、インターネットが普及し始めた時期で、言語やインターネットといったコミュニケーションツールを活用して、より良いコミュニケーション能力を育てることを目指しました。

特に私自身が英語の民間塾講師をしていた経験から、コミュニケーションツールとしての言語、特に英語教育に力を入れました。また、インターネットが普及し始めた時期でもあり、これらのツールを効果的に活用することで、コミュニケーション能力の向上を図りました。

「BeCOM 2.0」では、活動で広がった人間関係や様々な人々と共に、人と町のつながりづくりに取り組みました。

そして現在の「BeCOM 3.0」では、世代や居住地、立場、背景が異なる人々と共にコミュニケーションを大切にしながら、一人一人が誇りを持って町の主体者となる「シビックプライド(郷土愛)」の醸成に取り組んでいます。

子どもたちの未来を想う母親たちの想いから始まった活動

ー『BeCOM』を立ち上げられた経緯について教えていただけますか?

西田:『BeCOM』は、私を含むママ友たちと共に立ち上げました。子どもたちがすくすくと成長していく中で、どのように成長していってほしいか、私たち自身も幸せに子育てをしていきたいという想いから始まりました。

幸せに人が生まれ育つために必要なものとして、大人一人一人の自立や、生まれて良かったと思える環境づくり、創意工夫に満ちた刺激、そして安心を約束された時間の中で、ゆっくりと何が大切なのかを考えていくことが重要だと考えました。

設立当時は、2004年の佐世保の同級生殺害事件など、子どもたちを取り巻く環境に大きな課題が見られた時期でした。なぜこのようなことが起きてしまうのか、子どもたちに何が足りないのか。言葉で相手のことを理解しようとする想像力や、自分の気持ちを伝える力、他世代との関わり、読書習慣など、様々な要素が関係しているのではないかと考えました。

特に当時は、インターネットが「危険なツール」として捉えられがちでしたが、私たちはむしろ豊かなコミュニケーションツールとして、その可能性に着目しました。大人の役割として、このような素晴らしいツールの活用方法を子どもたちに伝えていきたいという思いもありましたね。

現代社会におけるコミュニケーションの課題

ー企業でも若手社員のコミュニケーション能力に課題を感じることが多いと聞きますが、どのようにお考えですか?

西田:確かに、近年はコミュニケーションの形が大きく変化していると感じます。例えば、英語教育の現場では、英作文のスキルはあっても、自分の考えや気持ちを自由に表現することが苦手な子どもたちが増えています。文法的に正しい英語を書くことはできても、「春休みの予定を自由に書きましょう」といった課題に対して、何を書いていいか分からない。つまり、自分でコンテンツを持っていない、伝えたいことがないという状況が見られます。

企業でも同様の課題があると聞きます。例えば、「報告・連絡・相談」といった基本的なコミュニケーションが不足していたり、一人では仕事ができても、他者と協力して何かを作り上げていく際のコミュニケーションに課題があったりするケースが増えているようです。

このような状況に対して、単にコミュニケーション能力の向上を求めるのではなく、なぜそうなっているのか、時代の変化とどのように向き合っていくべきかを考えることが重要だと感じています。

地域に根ざした教育支援の強み

ー『BeCOM』の特徴的な点について教えていただけますか?

西田:最大の特徴は、地域との強い結びつきです。銚子市は人口約5万3千人の町ですが、市内には私立小学校が1つもなく、全ての子どもたちが公立小学校で学んでいます。このような環境であるからこそ、地域の教育環境について詳しく把握することができ、学校では提供できない部分を補完する活動を展開できています。

また、メンバーには元学校教員や幼稚園教諭など、教育現場での経験が豊富な方々が多くいることも強みです。地域の特性を理解した上で、必要な教育支援を提供することができています。

特徴的なのは、特定の「指導方針」や「クレド(信条)」のようなものを持たないことです。むしろ、あまり意識しないことを大切にしています。それは、固定的な枠組みにとらわれることなく、柔軟に状況や相手に応じたコミュニケーションを実現するためです。

コミュニケーション教育を通じた「伝える力」の育成と「まちづくり」

ー具体的にどのような活動を行っているのでしょうか?

西田:現在、私たちは3つの柱で活動を展開しています。

1つ目の柱は、2001年から継続している「スピーチ大会(Com Cup)」です。このイベントの特徴は、英語と日本語の両方でスピーチを行うバイリンガル形式にあります。小学生から大人まで幅広い年齢層が参加でき、現在はオンライン部門も設けているため、国内外問わず様々な方が参加しています。毎年40〜50人ほどが参加し、これまでの延べ参加者数は1,200人を超える規模に成長しました。

特に力を入れているのが、テーマ設定です。毎年1つのワードをテーマとして掲げ、2023年は「LOVE」、2024年は「MIRACLE」でした。過去には「勇気」「ボーダー」「エンカウンター」「レジリエンス」など、様々なテーマで開催してきました。

このテーマ設定には重要な意図があります。もし知らない言葉に出会ったら、まずはその意味を調べることから始める。そして、そのワードと自分の経験や考えを結びつけ、自分なりの解釈や思いを言葉にする。この過程自体が、私たちの目指すコミュニケーション教育なのです。

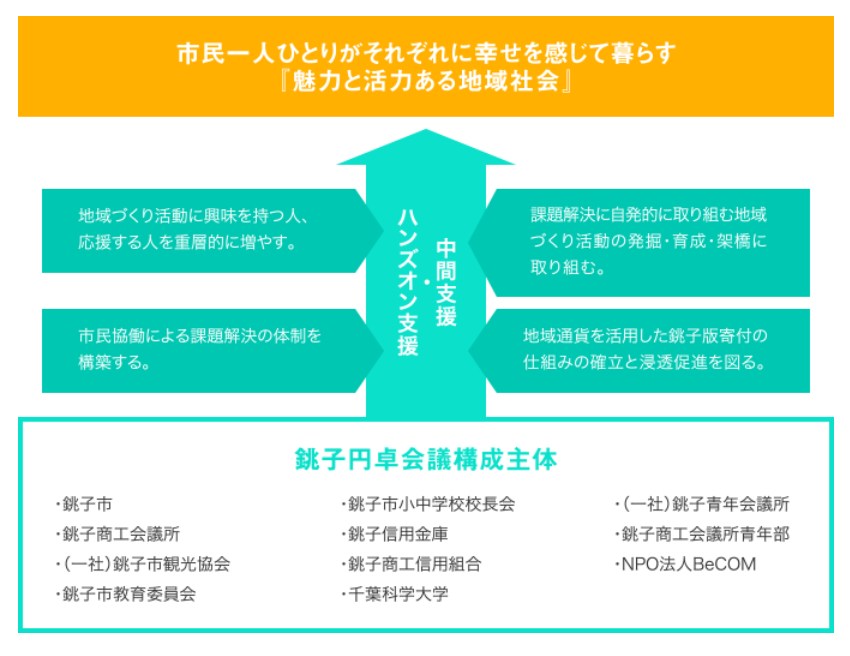

2つ目の柱は、まちづくりに関する活動です。2015年から多様なまちづくりの主体が連携する協議体「銚子円卓会議」の協働事務局として、異なる背景を持つ方々の対話を促進してきました。2024年6月には「一般財団法人 銚子円卓会議」となり、つながりを紡ぐまちづくりの基盤としての取り組みを進めています。BeCOMは引き続き協働事務局として参画しています。

3つ目の柱は、キャリア教育の推進です。私自身がキャリアコンサルタントの資格を持っており、その専門性を活かして地域特性に合わせたキャリア教育プログラムを開発・実施しています。例えば、地域の産業や文化を活かしたワークショップを企画したり、地元企業と連携したキャリア教育イベントを開催したりしています。

大切にしているのは、これらの活動が単発で終わるのではなく、相互に関連し合いながら、地域全体のコミュニケーション力向上につながっていくことです。例えば、スピーチ大会での経験が、地域活動への積極的な参加につながったり、キャリア教育で培った自己表現力が、円卓会議での発言力につながったりと、様々な相乗効果が生まれています。

未来への展望:地域に物語があふれるまちづくりを目指して

ー今後、さらに強化していきたい取り組みについて教えてください。

西田:現在力を入れているのが、町の物語を本にするプロジェクトです。2023年3月にバイリンガルブックを発行し、2024年は、都内企業のプロボノの皆さんとプロジェクトの方向性についてディスカッションさせていただいたおかげで、2025年3月には2作目と3作目のバイリンガルブックを同時発刊できる見込みになりました。

この本は、読み聞かせや英語学習プログラムの教材として活用できるほか、外国籍の子どもたちの日本語学習教材としても使用することができます。2作目と3作目は、1作目のスピンオフ的な位置づけで、1993年の過去の話と2025年の未来の話を描いています。過去の物語では登場人物のママがまだ子どもだった時の話を、未来の物語では地域での起業をテーマにした話を予定しています。

このプロジェクトを通じて、地域にもっと多くの物語が生まれることを願っています。書き手を増やすことはもちろん、本を通じたコミュニケーションを生み出すワークショップなども展開していきたいと考えています。これらの活動は、『BeCOM』だけでなく、他のNPO、幼稚園、学校など、様々な主体と協力しながら進めていく予定です。

さらに、「BeCOM 3.0」の取り組みとして、‟シビックプライド”の醸成にも注力していきます。主体的に自分から何かを始める、言ってみる、関わってみるという姿勢を持つ人材を増やしていきたいと考えています。これは必ずしも『BeCOM』のメンバーを増やすということではなく、地域のあちこちにそのような人材が育っていくことを目指しています。

『BeCOM』への参加を希望する方へのメッセージ

ー最後に、『BeCOM』に関わりたいと考えている方へメッセージをお願いします!

西田:ぜひ遊びに来てください。オンラインでも、直接でも、いつでもコンタクトを取っていただければと思います。世代や国籍を問わず、また何か困難を抱えている方も、これから何かを始めたいと考えている方も、どなたでも歓迎です。

どこにいても、どんな状況でも関われる「関わりしろ」があると思います。モヤモヤした気持ちを抱えている方や、何かやってみたいけれど何をしたらいいか分からない方など、様々な方との出会いを楽しみにしています。ぜひ一度コンタクトを取っていただけると嬉しいです。