日本のIT・デジタル教育の遅れが指摘される中、世界で活躍できる人材の育成に向けた新たな取り組みが、東京都北区で始まっています。

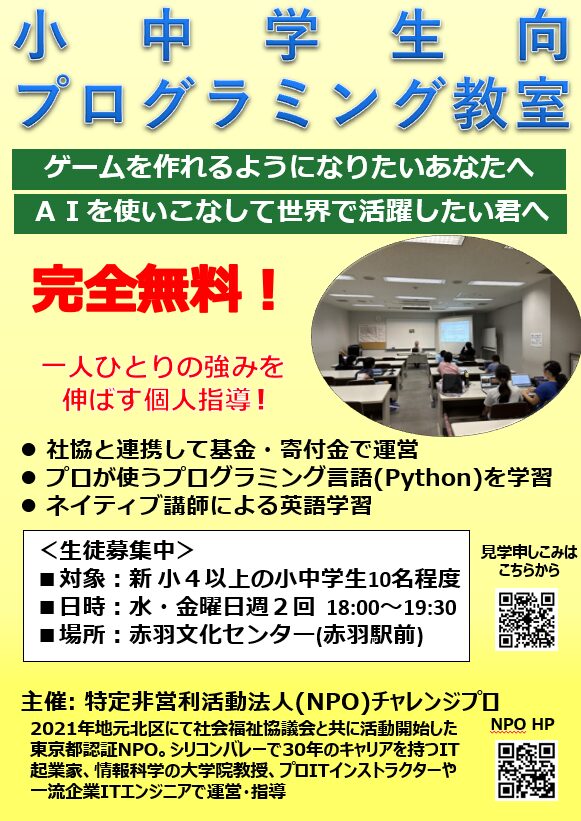

『NPO法人チャレンジプロ』は、シリコンバレーで30年以上のキャリアを持つ坂本明男氏と、東京大学卒業後スタンフォード大学大学院などでコンピュータサイエンスを学び博士号を取得した内田薫氏が中心となって運営する教育機関です。小中学生を対象に、プログラミング言語「Python(パイソン)」とネイティブ英語を無償で教える彼らの取り組みは、従来の日本の教育概念を大きく覆すものです。

「天才を育てなければ、日本のIT産業は復活しない」という強い信念のもと、一人ひとりの才能を見出し、伸ばしていく。そして、その教育機会を経済的な障壁なく提供する。インドや中国、韓国などのアジア諸国が国を挙げてIT人材の育成に力を入れる中、日本の未来を担う人材育成に挑戦する彼らの取り組みと思いについて、たっぷりとお話を伺いました。

「月謝0円&マンツーマン指導」驚きの教育モデルとは

ー 坂本様、内田様、本日はどうぞよろしくお願いいたします!まずは『NPO法人チャレンジプロ』の概要を教えていただけますか?

内田薫 副理事長(以下敬称略):私たち『NPO法人チャレンジプロ』は、将来の日本のIT産業を担う人材を育成するために設立されました。東京都北区の赤羽文化センターを拠点に、週2回、18時から各1時間半の指導を行っています。

現在、約10名の小中学生が在籍していますが、この人数は決して少なくないと考えています。なぜなら、私たちが目指しているのは、一人一人の才能を見極め、その子に合った最適な教育を提供することだからです。そのため、マンツーマンに近い形での指導を実現しています。

最も特筆すべきは、この充実した指導内容を生徒負担0円で提供していることです。在シリコンバレー30年のグローバルIT起業家・経営者の坂本と、情報科学専門の大学院教授の私を中心に、基本情報技術者試験の教科書執筆者や元NECのエンジニアなど、各界のプロフェッショナルがボランティアとして指導に当たっています。

「なぜ、そこまでのハイレベルな指導を無償で提供するのか?」そう思われるかもしれません。しかし、私たちは世界の教育現場を見てきた経験から、日本の未来のために、経済的な障壁なく、真に才能のある子どもたちに最高峰の教育を提供する必要性を痛感していました。そのため、坂本自身の資金も用いて運営費を賄い、完全無償での教育を実現しています。

教えているのは、世界標準のプログラミング言語「Python」と、ネイティブ講師による実践的な英語です。パソコンは弊法人で用意し、自宅での練習もサポートしています。区内外問わず生徒を受け入れており、このユニークな教育システムに共感した家族が、区外からも通ってきています。

設立の経緯とビジョン

ー 『NPO法人チャレンジプロ』設立の経緯について、お聞かせください。

坂本明男 代表理事(以下敬称略):私は元々大手IT企業の社員でしたが、退社後は海外で3社を立ち上げ、シリコンバレーで30年以上活動してきました。3社合わせて日本円で約90億円のファンドレイズ(投資家からの資金調達)を実施し、VC(ベンチャーキャピタル)からの資金調達も行いました。シリコンバレーはITのオリンピック会場のような場所で、多くの経験を積むことができました。

日本に帰国後、社会福祉協議会との関わりの中で、子ども食堂のような社会貢献活動に興味を持ちました。その際、社会福祉は単に困窮家庭の支援だけでなく、地域社会の発展にも貢献できるという考えに触れ、大きな影響を受けました。

シリコンバレーでの経験から、地域社会の発展には「教育」が重要だと実感していました。ヒューレット・パッカード(HP)やスタンフォード大学など、地域のトップ企業や教育機関が定期的に会合を持ち、地域発展について議論を重ねているのを目の当たりにしてきたからです。プログラミングと英語のスキルは、これからの時代を生きる子どもたちにとって必須です。私自身が30年間プログラミングと英語に携わってきた経験を活かし、社会に貢献できないかと考え、このNPO法人を立ち上げました。

プログラミング教育の現状を見ると、日本は諸外国に比べて立ち遅れている状況です。例えばインドでは、14億人の人口のうち約1億人以上の子どもたちが、小学生の時からプログラミングやITを学んでいます。裕福な家庭では、「ITで成功するのが近道」という考えから、小学生の時点でパソコンを購入し、デジタルアーツやプログラミングの学習に力を入れています。韓国や中国、アメリカでも同様の傾向が見られます。

一方、日本の小学校では主にScratchなどのビジュアルプログラミング言語を教えていますが、これは世界の潮流から見ると不十分だと感じています。1980年代、日本はエキスパートシステムなどのAI研究で先行していましたが、今では後進国になってしまっています。この状況を変えていかなければならないという思いが、私たちの活動の原動力となっています。

基本情報技術者試験の教科書執筆者も指導陣に。各界のプロフェッショナルが集結

ー 他のプログラミング教室との違いや、特徴を教えてください。

内田:大きく4つの特徴があります。

1つ目は、本格的なプログラミング言語であるPythonを使用していること。多くの教室では初心者向けのビジュアル言語を使用していますが、私たちは第一線で使われているPythonを採用し、本質的なプログラミングの楽しさを教えています。

2つ目は無償での提供、3つ目は充実したマンツーマン指導です。指導者陣には、私や坂本の他、基本情報技術者試験の教科書を執筆している城田比佐子氏、NECのOB・OGなど、多彩な経験を持つプロフェッショナルが揃っています。それぞれの生徒の進度や個性に合わせた指導が可能な環境を整えています。

4つ目は英語教育の提供です。ネイティブの講師による、実践的な英語教育を行っています。学校教育では学べない、使える英語の習得を目指しています。文法だけでなく、正しい発音と聞き取りの能力を重視しており、これは私たちの海外での経験から特に重要視している点です。

坂本:英語に関して補足させていただくと、私たちの経験上、日本語を介さずに直接的に英語を理解することが重要です。例えば、「Apple」と聞いたら日本語に変換せずに直接イメージと結びつける。また、発音が不明確だと、文法が正しくても通じないことがあります。逆に、発音が明確で相手の言うことが聞き取れれば、多少文法が間違っていても会話は成立します。これは私の30年のアメリカでの経験から得た確信です。

「天才は1人1人違う」個性を伸ばす独自の教育メソッドの全貌

ー チャレンジプロでは生徒一人一人の指導において、どのような点を大切にされているのでしょうか?また、3年間の実績を通じて見えてきた「才能の伸ばし方」について、ぜひお聞かせください。

坂本:最も重視しているのは、子どもたち一人ひとりが持つ才能、「天分」を見つけ出し、伸ばしていくことです。今までの活動を通じて、本当に子どもによって天分が異なることを実感しました。プログラミングが得意な子もいれば、デジタルアートやゲーム制作に興味を持つ子もいます。その個性を見極め、それぞれの方向性で伸ばしていくことを心がけています。

内田:特に不登校の生徒に対しては、自己肯定感を高めることを重視しています。その子の個性と天分を見つけ出すことで、喜んで教室に通ってくれるようになります。例えば、プログラミングそのものには苦手意識があっても、アート面でコンピュータを活用することで、自分の強みを見つけられる生徒もいます。また、非常に優れた才能を持つ生徒に対しては、学校では体験できないような高度な内容まで、際限なく引っ張り上げていきます。その成果として、小学6年生で国家試験に合格するような生徒も出てきています。

教材600本超の独自教材を無料公開!世界標準の教育コンテンツ

ー 具体的な教育内容や教材について教えてください。

内田:基本的には一人ひとりに合わせたカスタマイズ教育を行っていますが、ベースとなるのは独自開発したYouTube教材です。「こどもパイソン」「だれでもPython」というプレイリストで、英語版も含めて600本以上の動画を公開しています。

「だれでもPython入門編」は「こどもパイソン」をベースに、少し大人向けにアレンジしたものですが、内容はほぼ同じです。最初の100本で基礎を学び、その後は200本目以降から自分の興味のある分野を選んで学習を進められる構成になっています。

最初は変数、繰り返し(for文)、条件分岐(if文)などの基本概念から始まり、小学4年生でも理解できるように丁寧に説明しています。その後、徐々にタートルグラフィックスによる描画やゲームエンジンPyxelを使ったゲーム制作などへと進んでいきます。

坂本:これらの教材は誰でも無料で視聴できます。最初の10回程度で基本を学び、その後は自分の興味に応じて、絵を描くプログラム、AIの活用、ゲーム制作など、好きな分野に進んでいけるような構成になっています。例えば、デジタルアートに興味がある生徒であれば、プログラミングを組み合わせてユニークな作品を作れるようになります。

英語の授業については、毎週30分をネイティブ講師による実践的な英語学習に充てています。講師が教材を用意し、学校とは異なる「使える英語」の習得を目指しています。

日本の教育における課題

ー 坂本様から見て、日本で天才が生まれにくい理由はどこにあるとお考えですか?

坂本:日本の教育は、いわば寺子屋スタイルの勉強法を現代においても継続しているような状態です。小学5年生頃から中学受験のための勉強が始まり、その後も高校受験、大学受験と続きます。社会、理科、英語、数学、国語、すべての科目でまんべんなく良い成績を取ることが求められ、昔からの教育スタイルが変わっていないのです。

しかし、世界に目を向けると、大谷翔平選手のように、基礎的な学力は押さえつつも、自分の得意分野に特化して身を立てようとする人材が活躍しています。子どもたちには様々な天分があるはずです。学校の先生方は長年の経験から、生徒の天分を見抜く目を持っているはずなのですが、現状では授業をこなすことが中心となり、個々の生徒の才能を見出し、伸ばすことに十分なエネルギーを割けていない状況です。

これは受験ビジネスの影響も大きく、親も社会全体もその流れに巻き込まれています。この状況を変えていかなければ、日本は世界の後進国になってしまうという危機感を持っています。

今後は全国展開へ。社会福祉協議会と連携し”IT教育革命”を起こす

ー 今後の展開についてお聞かせください。

内田:2025年度の重点活動方針として、2つの方向性を掲げています。

1つ目は、特に優秀な生徒(ギフテッド)のさらなる伸長です。学校教育では十分に伸ばしきれない生徒に対して、数学、英語、プログラミングなど、あらゆる面で際限なく成長を支援していきたいと考えています。世界で活躍するという明確なゴールを持って、私たちの経験を活かした指導を行っていきます。

2つ目は不登校児童への支援強化です。これまでの実績から、プログラミング学習を通じて自己肯定感を高め、強みを見出せることが分かってきました。特に印象的だったのは、学校では自分の居場所を見つけられなかった生徒が、プログラミングを通じて自分の才能に気づき、生き生きと成長していく姿です。「学校の勉強は苦手でも、プログラムは書ける」「自分でゲームを作れるようになった」といった小さな成功体験の積み重ねが、子どもたちの自信に繋がっていきます。

坂本:そして、将来的には活動の範囲を広げていきたいですね。全国の社会福祉協議会と連携し、様々な地域で私たちの教材や3年間の経験で得たノウハウを提供できればと思います。オンライン指導の実施も検討しています。

人数を増やすことで、優秀な人材が見つかる可能性も高まります。折角作り上げた教育システムを広く活用し、日本の産業を担う人材を育てていきたいという思いがあります。

家庭での学習支援の重要性

ー 保護者の関わり方について、アドバイスはありますか?

坂本:家庭での学習サポートは非常に重要です。特に、保護者が一緒になって取り組んでくれる生徒の成長は著しいです。例えば、子どもが何か作品を作ったときに、母親が「すごいものを作ったね」と褒めてあげる。そういった声かけが、子どもにとって大きな励みになります。

日本では、子どもがパソコンを使っていると「何して遊んでいるの?」と否定的に捉えられることもありますが、その中から個性や天分を見つけ出し、それを伸ばしていく視点が重要です。アメリカでは、上位10〜20%の親は、子どもの活動を注意深く観察し、その中から才能を見出し、伸ばしていこうとする傾向があります。そういった環境があるからこそ、飛び級で進学するような優秀な人材も育っているのです。

「AIを超える人材を、ここから」。教育のプロフェッショナルからのメッセージ

ー 最後に、『チャレンジプロ』への参加を検討している方へメッセージをお願いします!

坂本:生徒として参加を考えている方には、プログラミングに興味を持ち、家でも積極的に学習する意欲のある方に来ていただきたいと思います。週2回の授業だけでなく、家庭でも保護者の方と一緒に取り組んでいただける環境が重要です。

また、ボランティアスタッフとしての参加も歓迎しています。必ずしもプログラミングの経験がなくても、マーケティング、会計、SNSでの情報発信など、それぞれの得意分野で貢献していただける方を募集しています。リタイア後に社会貢献したいという方も大歓迎です。

内田:AIの時代だからこそ、その先を見据えたプログラミング力が重要になってきます。AIがコモディティ化する中で、単にAIを使うだけでは新しい価値は生まれません。プログラミングができてこそ、人類を幸福にする新しいものが作れるのです。

我々の教室では、ただプログラミングを教えるだけでなく、新しいものを創造する力を育てることを目指しています。そして、その学びの場を無償で提供することで、誰にでもチャンスの門戸を開いています。人材を輩出し、日本のIT産業を活性化させていくという私たちの思いに共感していただける方々の参加を、心よりお待ちしています。