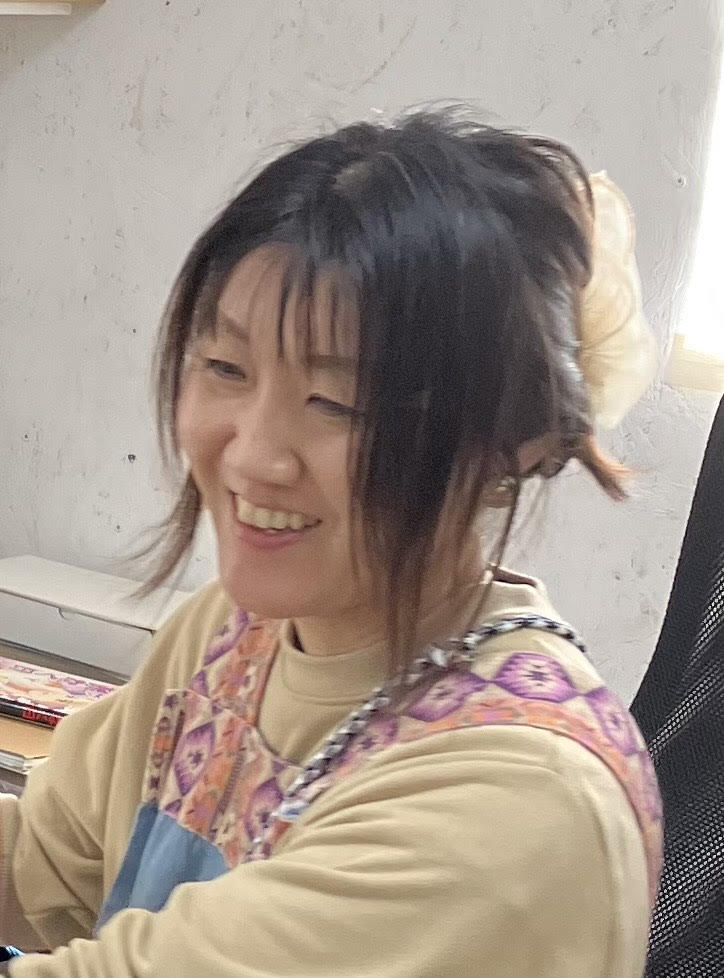

「絵が嫌い」という言葉を子どもから聞くたびに心を痛めていた浅野なつき先生。専門学校で漫画やデザインを学び、漫画家のアシスタントとしても活躍した経験を持つ彼女が、自身の思いを形にしたのが『わくわく絵画工作教室』です。幼稚園の年長から中学生までを対象に、「教える」よりも「楽しさを伝える」ことを大切にした月1回のユニークな教室では、季節に合わせた絵画や工作を通して子どもたちの感性を育んでいます。

「絵が嫌いになる子を一人でも減らしたい」という強い思いから始まったこの教室では、子どもたちが自分の考えや感じたことを自由に表現できる場所づくりを大切にしています。今回はそんな『わくわく絵画工作教室』主宰の浅野なつき先生に、教室に込めた想いや指導方針、そして今後の展望についてお話を伺いました。

専門学校在学中から漫画家アシスタントへ。卒業後はオンライン漫画、トーンイラストなどを手掛ける。現在は水彩画家として活動の他、「アートをもっと身近に」「自身の好きを大切に育んでほしい」と絵画工作教室を主宰。小学校、放課後等デイサービスなどの特別講師も務める。

「教える」より「楽しむ」 — 自由な発想が花開く絵画教室

ー浅野先生、本日はどうぞよろしくお願いいたします!まずは、教室の概要について簡単に教えてください。どういった方を対象に、どのような指導を行っているのでしょうか?

浅野なつき先生(以下、敬称略):幼稚園の年長さんぐらいから小学生までのお子さんに、絵や工作を教えています。

月に1回、毎月異なるカリキュラムを立てて、1時間半の講座を行っています。季節に合わせて、お正月前にはお正月のリースを作ったり、クリスマスの時期には関連したものを作ったりしています。また、私自身が水彩画を描いているので、水彩画をメインにした絵を描いたり、デッサンなどを行ったりすることもあります。

基本的には「教える」というよりは「楽しんでいただく」ことをメインにしています。というのも、子供の頃に周りから何か否定的なことを言われて絵が嫌いになってしまった方が何人かいらっしゃって、そういう声を聞くのがとても悲しかったんです。私自身が絵が好きだったので、「この教室が楽しかったから、大人になってもまた絵を描きたい」と思ってもらえるように伝えていければと思っています。

「教室」という言い方をしていますが、教えるというよりは「楽しさをお伝えする」ということをメインにやっていますね(笑)。

「絵が嫌い」という言葉を減らしたい — 浅野なつき先生の原点

ー浅野先生がこちらの教室を開かれた経緯やきっかけを教えてください。

浅野:最初は教室をやろうと思っていなくて、自分が絵を描き続けたいと思って始めたんです。当初は絵を色々な方に見ていただく中で、絵画展などの主催者をターゲットにしていたのですが、コロナが明けた頃に、地元の色々な方たちに自分が絵を通じて何ができるのかを模索していた時期がありました。

その頃にワークショップやハンドメイドのマルシェなどに出店したりしていたのですが、その中で「絵が苦手」とおっしゃる方が、子供の頃に受けた傷ついた経験などを沢山聞かせてくださって、それがすごく悲しかったんです。

そこで「絵が嫌いな子を一人でも減らしたい!」と思ったんです。今現在、絵や工作が好きだと思ってくれている子がずっと大人になっても好きでいられるように。他の方から私の絵が上手だと褒めていただくこともあるので、私が子どもたちに「この絵はとても良いよ、上手だよ、このままいこう」というようなことを伝えていければ、子どもたちの自信になるのかなと思ったんです。

子どもたちはすごく純粋で、まっすぐなんです。大人の方も絵が好きな方は割とまっすぐな人が多いと感じますが、子どもたちはもっとまっすぐで、少しでも建前のようなものを言うと、すぐに感じ取ってしまうんですよね。だから嘘はつけない。そうやってまっすぐに伝えるのがとても楽しいなと思って、教室を開きました。

自らの経験から生まれた哲学 — 専門教育とアシスタント経験を活かして

ー浅野先生ご自身の絵画や創作との関わりについて、教えていただけますか?

浅野:私自身は子供の頃から絵が好きで、勉強よりも絵の方が好きでした(笑)。専門学校で漫画のコースを学び、そこでデッサンや水彩画、美術史なども学びました。卒業制作では漫画家さんに拾っていただいて、アシスタントの経験もあります。

こうした経験も活かしながら、子どもたちの感性を大切にしていきたいと思っています。私が経験してきたことから、絵や工作は決して楽しいと思うことばかりではないということも知っています。完成するまでの過程では、うまくいかないことや、自分が想像していることをうまく表現できないこともあります。特に子どもはまだ手先が器用ではない時期なので、そういった苦しさも知った上で、それでも「楽しい」「好き」という気持ちを持ち続けてほしいと思っています。

技術だけでは伝わらない — 子どもの感性を第一に考える指導法

ー他にも絵画教室はたくさんありますが、『わくわく絵画工作教室』ならではのアピールポイントを教えてください。

浅野:絵画教室は先生によって特色が異なると思います。技術を教える先生もいらっしゃいますし、私のように楽しさを教える先生もいると思います。私は「大人になっても好きでいてほしい」という思いがあるので、できるだけ楽しさや、今持っている感性を育むことをメインにしています。

技術的なことも教えることはありますが、できるだけ自分の考えや表現を素直に出してほしいなと思っています。なるべく私からの指示よりも、自分が思ったこと、感じたことを絵や工作で表現してもらいたいんです。

私からヒントを出すことはあっても、できるだけお子さんが自力で考えつくように導きます。もし思いつかなかったら「これとこれ、どれが良い?」というような形で、なるべくお子さん主体で考えられるようにしています。自分の考えを表現するということは、大人になっても良いことになると思うので、そういう力も育んでいきたいですし、何より「好き」ということを大切にしてほしいと思っています。

「これがやりたい」を大切に — 子どもの意思を尊重する教室運営

ー浅野先生が指導する際に、特に意識していることや方針などがあれば教えてください。

浅野:生徒さんの意思を出来るだけ尊重するようにしています。

「これ(画材等)を使いたい」と言った時は、なるべくそれを使えるようにします。レンタルスペースでの開催なので、私が手持ちで持っていない材料は使えないこともありますが、生徒さんが「これがやりたい」という表現があった時には、できるだけ叶えてあげたいと思っています。

自分の表現をすることが苦手な子も多いので、そういう子たちには、こちらから一つ一つ提案して「これとこれどっちがいい?」と選んでもらうようにしています。2つから選ぶのは比較的簡単ですし、それも自分で選ぶという経験につながると思うんです。お子さんたちの考えを引き出してあげることを大切にしています。

保護者さんとは、LINEでやり取りをさせていただいています。お子さんだけが通われている場合が多いので、「今日はこういう様子でした」というお伝えするのですが、皆さん「今日も楽しかったようです!」「いつもありがとうございます」と言ってくださいます。

ほとんどの生徒さんが「楽しい」「また行きたい」と言ってくださるので、月1回の開催ですが、毎回楽しみに来てくれています。学校やクラス、学年が違う子たちが集まるので、最初は人見知りする子もいますが、段々と仲良くなって良い雰囲気になっていきます。楽しそうにやりすぎて、はしゃぎすぎることもあるので「今は集中しようね」と声をかけることもありますが、基本的には和気あいあいと楽しく過ごしています。

季節の彩りを感じる — 毎月違う「わくわく」を届けるカリキュラム

ー実際には、どのようなカリキュラムを提供されているのですか?

浅野:この教室は特定の団体と提携しているわけではなく、私自身が運営しています。私自身は子供の頃、絵画教室などを習ったことがなかったので、「自分が子供だったらやりたいな」と思うことを毎月提供するようにしています。

保護者様やお子さんからのリクエスト全てを叶えられるわけではありませんが、自分で試作しながら「これならできそう」というものについては、できる限り応えるようにしています。

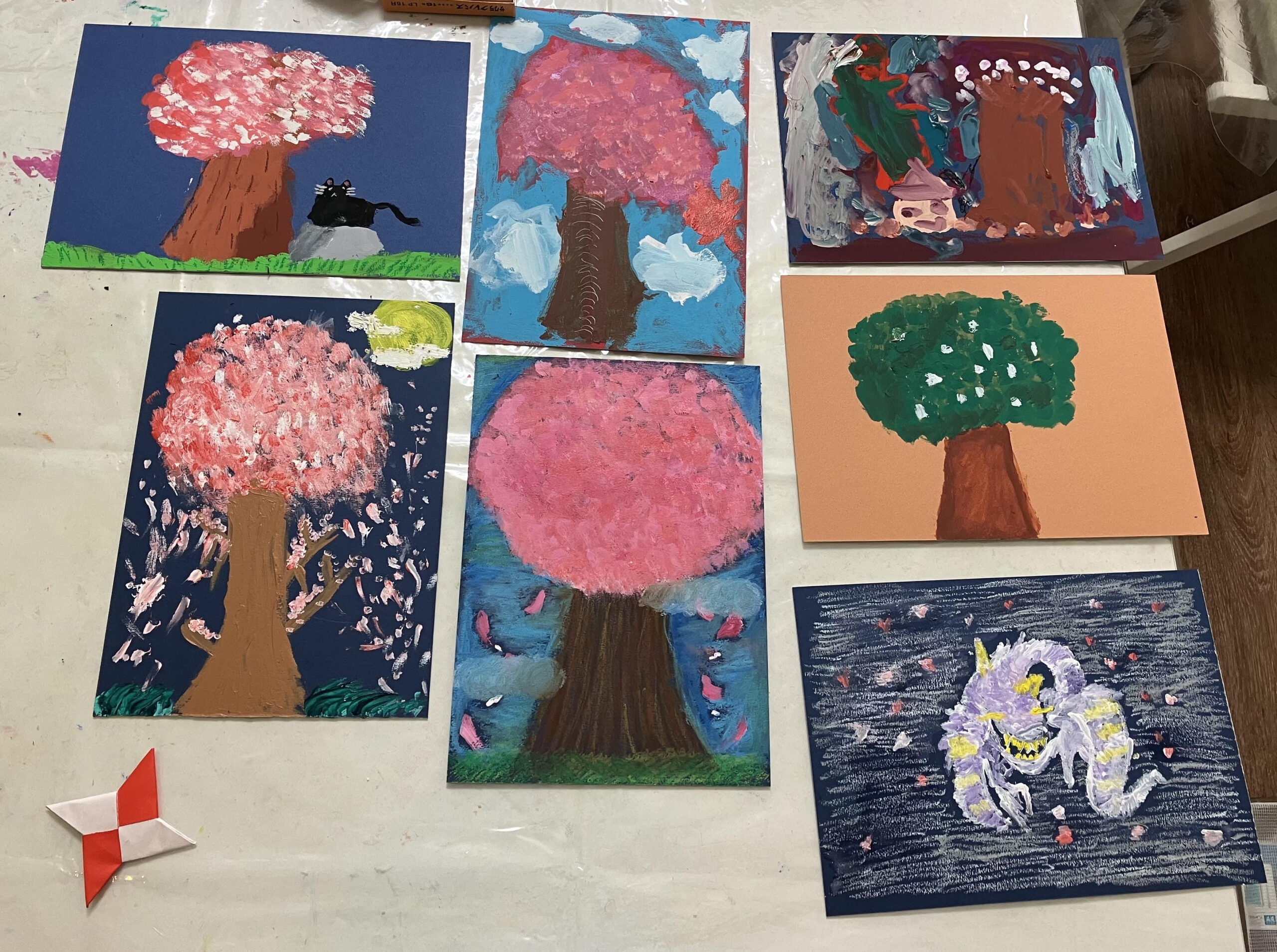

3ヶ月ごとにカリキュラムを組み立てていて、例えば1月は冬をテーマにしたアクリル絵の具を使った絵、2月はクレヨンや切り貼りを使った冬の表現、3月には春をテーマにした表現というように構成しています。5月なら母の日に合わせたポップアップカードのような工作を取り入れるなど、毎月考えながら進めています。

基本的に事前に次回の内容を伝えて、簡単な試作品も見せるようにしています。1時間半で完成できるように工夫していますし、子どもたちがやりやすいように準備を整えています。

これからも初心を忘れずに — 教室が目指す未来の姿

ー今後、より強化していきたい点や新たに取り組んでいきたいことがあれば教えてください。

浅野:教室を始めてまだ1年半ほどで、やっと軌道に乗り始めたところです。今後も初心を忘れずに続けていきたいと思っています。人が増えてきて、自分の欲のようなものが出てしまいがちですが、「子どもたちが絵を嫌いになってしまうのは悲しい」という最初の思いを忘れずに続けていければと思います。

一生続く創造の喜びを — 興味を持った方へのメッセージ

ー最後に『わくわく絵画工作教室』に興味を持たれた方々へ、メッセージをお願いします!

浅野:絵や工作の旅は、いつも晴れた道ばかりではありません。特に子どもたちはまだ小さな手で大きな想像力を表現しようとするとき、思い通りにならないもどかしさを感じることもあります。でも、そんな葛藤も含めて「楽しい」「好き」という気持ちを育てていきたいんです。

「うまく描けた!」という達成感よりも大切なのは、「描きたい!」というワクワクする気持ち。家では絵の具を広げられない、思いっきり創作できない環境のお子さんにこそ、伸び伸びと自分を表現できる場所を提供したいと思っています。「楽しそう」「やってみたい」という小さな好奇心を大切に、ぜひ一歩踏み出してみてください!