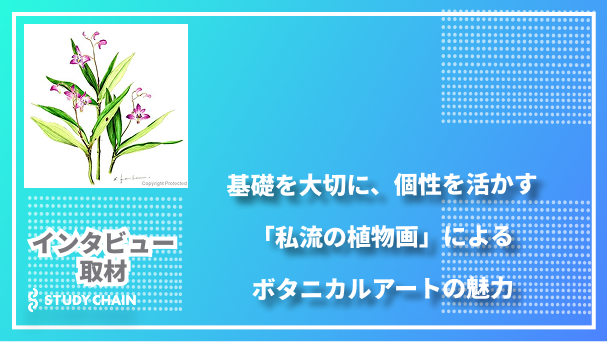

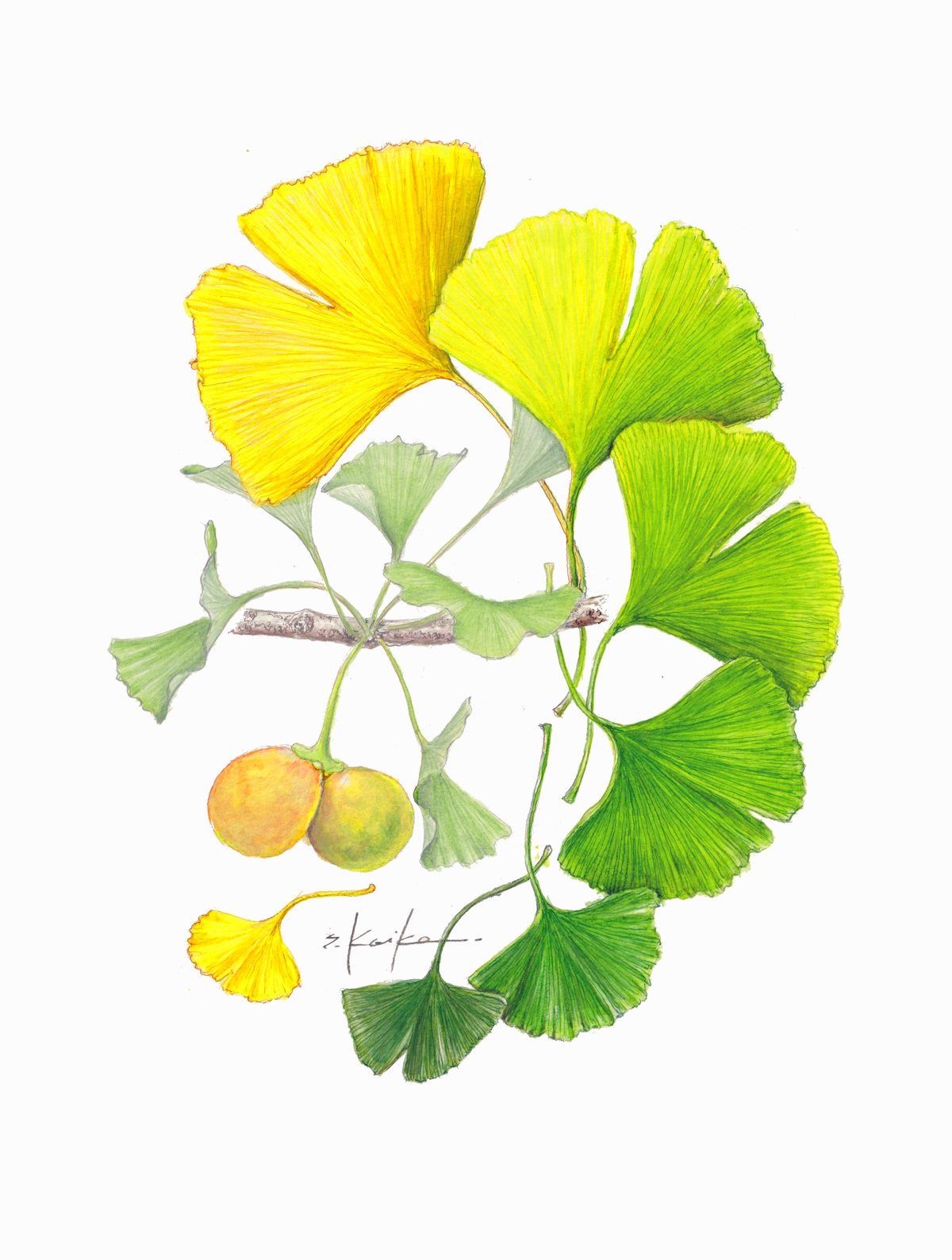

植物の細部まで丁寧に観察し、その美しさと特徴を描く芸術「ボタニカルアート」。

代表の小池昇司さんは、基礎をしっかりと身につけ、そこから個性を活かした表現へと導く独自の指導法で、多くの生徒を育てています。

人生100年時代の生涯学習支援として位置づけ、小学生から後期高齢者まで幅広い層に向けた指導について、お話を伺いました。

ボタニカルアートを通じた3つの学び

ー どういった方を対象にどのような指導をされていますか?

小池さん:植物や花が好きな方を対象に、愛知県でのリアル教室と全国のお客様向けリモートレッスンを展開しています。

当教室「私流の植物画」では、3つの重要な観点を組み合わせた指導を行っています。

1つ目は「一人ひとりの個性が生きる絵」。画風の多様性を尊重し、基礎を着実に覚えてから各自の創意を発揮していただきます。

2つ目は「脳神経を心地よく刺激するアート」。視線の動きを0~数秒間で捉える構図と配色をデザインし、絵画理論に基づいた心地よい植物画を目指します。

3つ目は「植物の生態を観察、描写、自然に学ぶ」。植物の生態をじっくりと観察し、自然から学ぶ姿勢を大切にしています。

基礎から個性を引き出す7つのステップ

小池さん:教室では、植物観察法、植物画制作のための撮影法、構図作り、素早いスケッチ、画材操作、色作り、彩色、全体調整という一連の作業を通じて、 植物画制作の基礎を習得、また絵具の物理化学的な特性と効果的な活用法を習得していきます。

特に重要なのは「守破離」の考え方です。

基礎習得の「守」の段階では、自分の絵画制作行動のクセや物事の認識クセ、変なプライド、逃げ腰、自分への言い訳などが技術習得のブレーキになることがあります。

これらを克服するため、一つひとつの失敗経験を次の描画に活かしながら、繰り返しの訓練を行います。

結果ばかりを求めず、「正しい方法」を「正しい手順」で忠実に実行し、自分の行動をきめ細かくコントロールしながら進めることを重視しています。

最新技術を活用した独自の指導メソッド

ーこの教室の特徴やアピールポイントについて教えてください。

小池さん:AIを活用した画像解析や視線誘導の評価など、最新技術を積極的に取り入れています。

例えば、絵画における視線の動きを分析し、より効果的な構図作りに活かしています。

また、「快い絵」の要素を解析する「揺らぎ解析」を行い、受講生の作品にフィードバックを行っています。

特にリモートレッスンでは、ブラウザー上での構図検討、彩色シミュレーション、デジタルペインティングなど、オンラインならではの特徴を活かした指導を展開しています。

これらは実際の教室では体験できない新しい学習方法として、受講生から好評をいただいています。

受講生一人ひとりに寄り添うサポート体制

提供されているレッスンプランについて教えてください。

小池さん:リアルな教室は月2回で1回2時間のレッスン、オンラインレッスンは1回30分または60分を基本としています。

それ以外にも Instagram(botanic_way)での日々の情報発信や、ウェブサイト「私流の植物画」(https://botanicalart.jp)での受講生専用ページの提供、作品展示会の開催支援など、頻繁なコミュニケーションとフォローアップが可能な仕組みにしております。きめ細かいフォローアップを行っています。

都市部以外の地方にお住まいの方にも都市部と同等のサービスを提供できるよう努めています。

教室の目的はボタニカルアートを描けるようになることだけではありません。

ボタニカルアート制作を通じて自分を表現をするという生涯学習の場 、豊かな人生を送っていただくこと、仲間作りや交流の場としても機能しており、絵画を通じたコミュニティづくりも大切にしています。

未来に向けた展望

ー今後の展望についてお聞かせください。

小池さん:現在はAIやSNSの時代で、産業革命に匹敵するような大きな変革期にあります。

イギリスのターナーが産業革命期に新しい表現を生み出したように、アートの世界も変化していくでしょう。

これらの新しい技術を受講生の皆さまの学びに活かしていきたいと考えています。

植物画を始めたい方へのメッセージ

小池さん:植物や花が好きな方はもちろん、自己表現や早期の技術向上を目指す方など、様々な目的に対応したサポートを提供しています。

海外や日本の主要なボタニカルアートコンクールへの応募支援なども行っており、毎年入賞者を輩出しています。

ご興味をお持ちの方は、まずはお気軽にご相談ください。