埼玉県熊谷市を拠点に、親と一緒に暮らせない15歳から20歳までの若者のための自立援助ホーム「すだちの木」を運営する「NPO法人あいだ」。

臨床心理士でもある職員の視点から、従来の福祉支援の枠を超えた新しい若者支援活動を実践されています。

「失敗できる場所」を提供する独自の支援方針と、その背景にある思いについて、代表の奥野大地さんにお話を伺いました。

「すだちの木」から始まる多角的な支援

ーどのような方を対象に、どういった支援を行なっていますか?

奥野さん:NPO法人「あいだ」という名前には、特別な意味が込められています。

ある精神科医から「心は人と人との間にある」という言葉を聞き、それに感銘を受けました。

活動名を団体名にすると、どうしてもその活動に縛られてしまう。そこで、より抽象的で包括的な意味を持つ「あいだ」という名前を選びました。

「NPO法人あいだ」は主に3つの事業を展開しています。

本体事業である自立援助ホーム「すだちの木」は、15歳から20歳までの女性を対象とした施設です。

親との生活が困難な若者たちが、職場や学校に通いながら、20歳での自立を目指して準備をしています。

現在は6名の女性が生活していますが、ここでの生活は一般的なシェアハウスのような形態です。

共同の設備を使用しながら、それぞれが自立に向けた準備を進めています。

また、学習支援事業「てらこ」では、教えたい人と学びたい人をマッチングし、熊谷市の市民活動コワーキングスペースを活用して勉強会を開催しています。

さらに、移動式の子ども食堂「あいだいなー」も運営しており、中学生以下の子どもと妊婦さんに無料で食事を提供しています。

自立援助ホーム設立の背景

ーこの活動を始めたきっかけや背景について教えていただけますか?

奥野さん:自立援助ホームを始めたきっかけは、養護施設の年齢制限の問題でした。

養護施設は基本的に15歳までしか入所できず、15歳以上の場合は高校に通っていることが条件となります。

私が以前、精神科の診療所で働いていた時、うつ病で学校を辞めてしまった高校生のケースに直面しました。

親元で暮らせない場合、まず住む場所の確保から始めなければならない。

そういった経験から、自立援助ホームの必要性を強く感じました。

支援の強み – 「失敗できる場所」の提供

ー「NPO法人あいだ」の強みについてお聞かせください。

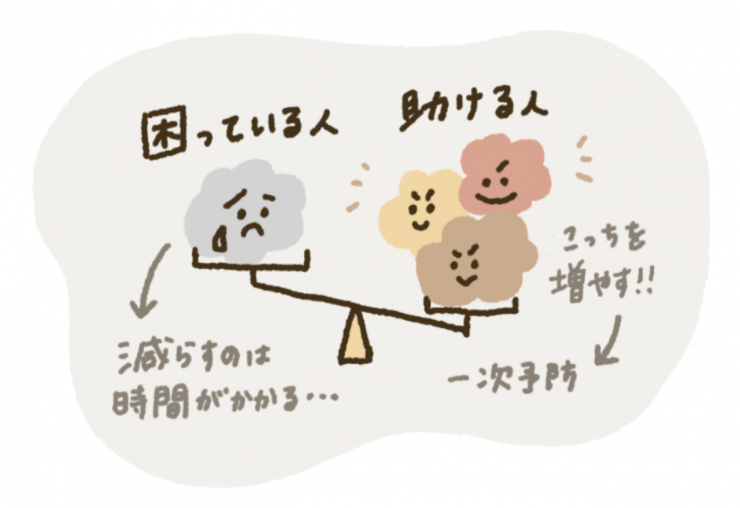

奥野さん:親と一緒に暮らせない若者たちと、そうでない若者たちの大きな違いは、失敗できるチャンスの幅が極めて狭いことです。

例えば、経済的に恵まれた家庭であれば、趣味や習い事で挫折しても別の選択肢を試すことができます。

しかし、そうした余裕のない環境では、一度の失敗が取り返しのつかない結果につながりかねません。

私たちの施設では、入所者に失敗できるチャンスを提供したいと考えています。

人は失敗しないと成長しない。

もし、ここで失敗したとしても私どもで責任が取れることが大半ですが、施設を出てからの失敗は、路上生活につながる可能性もあります。

失敗できる機会が制限されると成長の機会が制限されることにつながり兼ねません。

だからこそ、ここにいる間に様々な経験をして、失敗から学んで欲しいと考えています。

自立に向けた具体的な支援内容

ー支援する中で、特に大切にされていることはどういったところでしょうか。

奥野さん:私たちは、入所者の自立性を重視しています。

例えば、掃除や洗濯は基本的に自分たちで行います。

食事は施設で提供していますが、これは学業やアルバイトを優先するための措置です。

ただし、これには課題もあります。

自炊の能力が身につかないため、施設を出た後にデリバリーサービスに頼りがちになり、結果として貯金ができないといった問題が起きています。

中には、アルバイトで月に24万円ほど稼ぐ入所者もいます。

しかし、定時制高校を卒業して一般企業に就職すると、労働時間が8時間に制限され、収入が大幅に減少します。

そのため、将来的な時給アップにつながるスキルの習得や、効率的な生活管理の方法も学んでもらいたいと考えています。

親子関係への配慮と心理的サポート

奥野さん:入所者の親との関係性は非常に重要で、その子が親に対してどういう姿勢でいるかによって、私たちの接し方も変わってきます。

親を頼りにしたい人もいれば、「あんな親は願い下げだ」という人もいます。

特に男性から暴力を受けた経験がある入所者は、男性職員に対して複雑な感情を抱えることがあります。

そのため、職員の約9割を女性スタッフが占めているのが現状です。

今後のビジョン – 支援の拡大

ー今後、新たなに取り組んで行きたいとお考えのことはありますか?

奥野さん:現在、新たなシェルターの開設を検討しています。

10代から20歳までの方を対象に、DVや搾取から逃れてきた人、望まない妊娠で居場所を失った人などを受け入れられる施設を目指しています。

特に若年の母親については、虐待のケースでは17歳や19歳でも加害者として扱わざるを得ない現状があります。

そうした方々も含めて、包括的にサポートできる場所を作りたいと考えています。

支援を必要とする方々へのメッセージ

奥野さん:特にヤングケアラーの方々に伝えたいのは、あなたたちは本当によく頑張っているということです。

あなたの家族は、あなたというジェンガが無くなると崩れてしまうかもしれない。

でも、一人で抱え込まないでください。

児童相談所や学校の先生に相談することをお勧めします。

大人は頼ることができる存在です。

また、入所者には「誰かの支え手になってほしい」と考えています。

別に全員が介護職になる必要はありません。

誰かの役に立つ人として、ここで生活してほしいと思っています。

支援に興味をお持ちの方々には、Amazonの「欲しいものリスト」を公開しています。

リストに掲載されているものは現在本当に必要としているもので、「必要でないものは表示されない」設定にしています。

物資の支援をいただけると大変ありがたく思います。

編集後記:今回のインタビューの中で、「失敗できる機会が制限されると成長の機会が制限される」という言葉が印象的でした。

自立援助ホーム「すだちの木」で過ごす15歳〜20歳までの女性たちが、失敗から学び、正しい判断につなげられる経験ができることは素晴らしい機会だと感じました。