食品ロスの削減と生活困窮者支援という2つの社会課題に同時にアプローチするNPO法人「日本もったいない食品センター」。

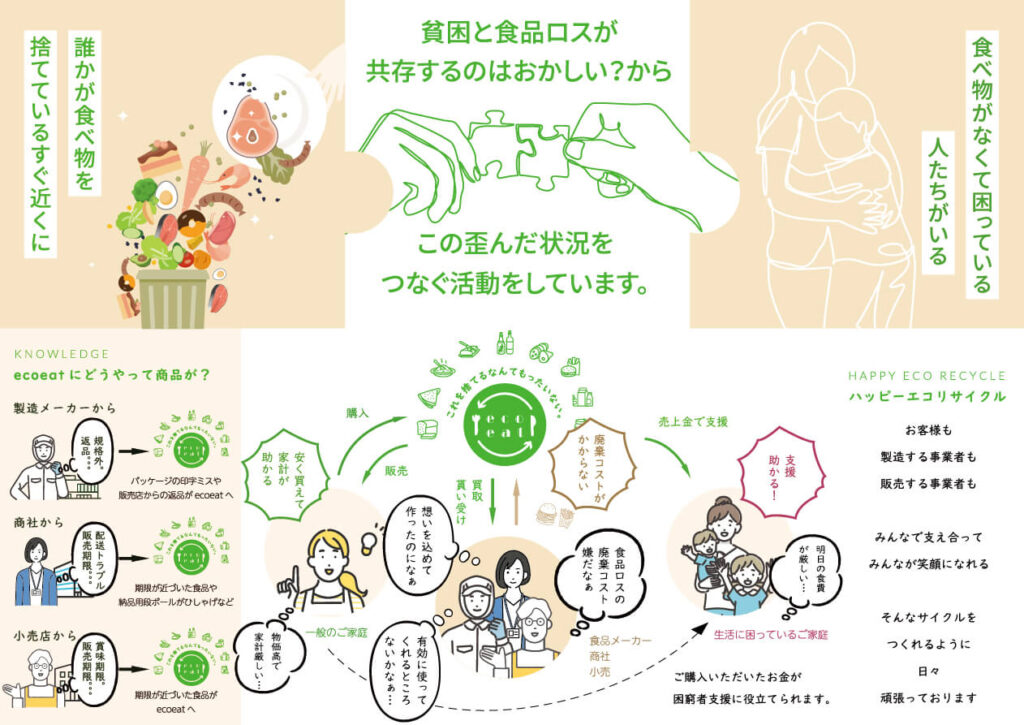

全国で年間約600万トンの食品ロスが発生する中、食べ物に困る人がいるのは私たちの身近にある貧困の現実です。

そんな中、独自の持続可能な仕組みを構築し、年間8000万円規模の支援事業を展開する「日本もったいない食品センター」の代表、高津博司さんにお話を伺いました。

きめ細かな個人支援と団体支援の二本柱

ーどのような方を対象に、どういった支援を行っていらっしゃいますか?

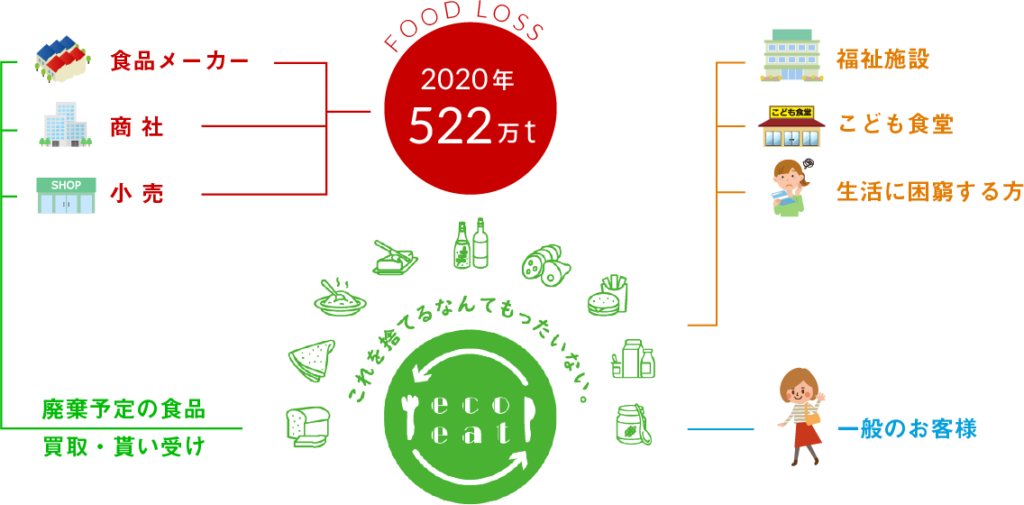

高津代表:食料支援の対象は個人と団体の2つがあります。

個人への支援は日本国内全域を対象とし、食料品を直接宅配便でお届けしたり、全国各地にある私たちの「エコイート」の店舗で受け取っていただいています。

団体支援では、社会福祉協議会を通じた支援や、フードバンク事業者、最近では子ども食堂など、地域で支援活動を行う団体様への供給も行っています。

取り扱い量は国内トップレベルで、大きなトラック1台以上が毎日入ってくるイメージです。

ー 支援を必要とする方々はどのようにして見つけていらっしゃるのでしょうか?

高津代表:インターネットで「食料支援」と検索すると、私たちのサイトが上位に表示されることが多いため、主な入口はホームページです。

また、自治体の福祉課や社会福祉協議会、病院、学校の教職員など、様々な機関からの紹介による申し込みもあります。

申込フォームでは詳細な情報を入力していただき、長年の経験から、記載内容の整合性を慎重に確認しています。

必要に応じて追加の確認を行い、本当に支援が必要な方々に確実に食料が届くよう努めています。

商社での経験を活かした支援活動の原点

ー支援を始められたきっかけについて教えてください。

高津代表:この活動は、私が経営する総合商社での食品事業がきっかけでした。

約10年前、食品の廃棄問題に直面し、当初は大阪市内と府下の児童施設を中心に、余剰食品の提供を始めたのですが、現場で目の当たりにした貧困の実態は衝撃的でした。

それまで貧困は海外の問題だと思っていましたが、様々な理由で困窮状態に陥っている方々が身近にいることを知ったんです。

特に子どもの貧困については、生まれた環境以外に理由がありません。

親を選ぶことはできず、自分で働くこともできない。

給食しかまともな食事を取れない、甘いものを口にする機会すらないといった子どもたちの存在を知り、支援の必要性を強く感じました。

補助金に頼らない持続可能な支援の仕組み

ー 他の支援団体とは異なる強みについて教えてください。

高津代表:最大の強みは、持続可能な事業の仕組みを確立できていることです。

年間約8000万円の活動費を要しますが、驚くべきことに人件費は0円で、補助金に頼らず、自主事業で資金を確保しています。

具体的には、食品メーカーから余剰食品を買い取り、エコイートでの販売と支援活動を組み合わせることで収益を確保し、活動資金に充てています。

大手から中小まで、様々な食品メーカーが余剰在庫の処理に課題を抱えている中、特に中小メーカーにとっては、品質に問題のない商品が廃棄されることは大きな損失です。

私たちが適正価格で買い取ることで、メーカーの廃棄コスト削減にもつながり、良い関係を築けています。

次世代を見据えたメッセージと未来へのビジョン

高津代表:メディアの取材以外で、高校生、大学生からの取材を受けることも多いのですが、その際に感じるのは、恵まれた環境で育った学生たちの存在です。

奨学金で学ぶ学生もいますが、多くの場合、親が正しい方向に導いてくれたおかげで教育を受けられています。

一方で、そういった導きのない環境で育つ子どもたちもいます。

特に社会人となって生活が落ち着いた時に、ぜひボランティアなどを通じて、異なる環境があることを知っていただきたい。

同じ地域の中でも、一方では食品が廃棄され、もう一方では食べられない人がいる。

この矛盾を解決するため、私たちは食品ロスの削減と生活困窮者支援という2つの社会課題に同時にアプローチしています。

ー 今後の展望についてお聞かせください。

高津代表:「国内貧困ゼロ」を目指し、全国での支援拠点の展開を進めています。

現在は東京から沖縄まで拠点を設置していますが、さらなる展開を目指しています。

支援における最大のコストは物流費ですが、食品ロス削減により仕入れコストを抑えながら、拠点展開で物流費も削減することで、より多くの方々に支援を届けることができます。

特に注力しているのが、「食品ロスゼロ・貧困ゼロ」の「ゼロゼロモデル地域」の創出です。

自治体、NPO、民間企業の3者協働による新しい地域モデルの構築を通じて、誰もが食に困らない社会の実現を目指しています。