近年、不登校児童・生徒の増加が社会問題となる中、フリースクールやオルタナティブスクールといった、従来の学校教育とは異なる学びの場が注目を集めています。文部科学省の調査によると、2024年度の小中学校における不登校児童生徒数は過去最多を更新し、35万人弱に達しました。

このような状況の中、群馬県で活動する『特定非営利活動法人 あんしゃ』は、不登校支援とオルタナティブ教育の両面からユニークな取り組みを展開しています。2021年4月の設立以来、「子どもたちが生き生きと学べる場所を作りたい」という思いのもと、従来の教育システムでは見落とされがちな、一人一人の個性や才能を伸ばす支援を行ってきました。

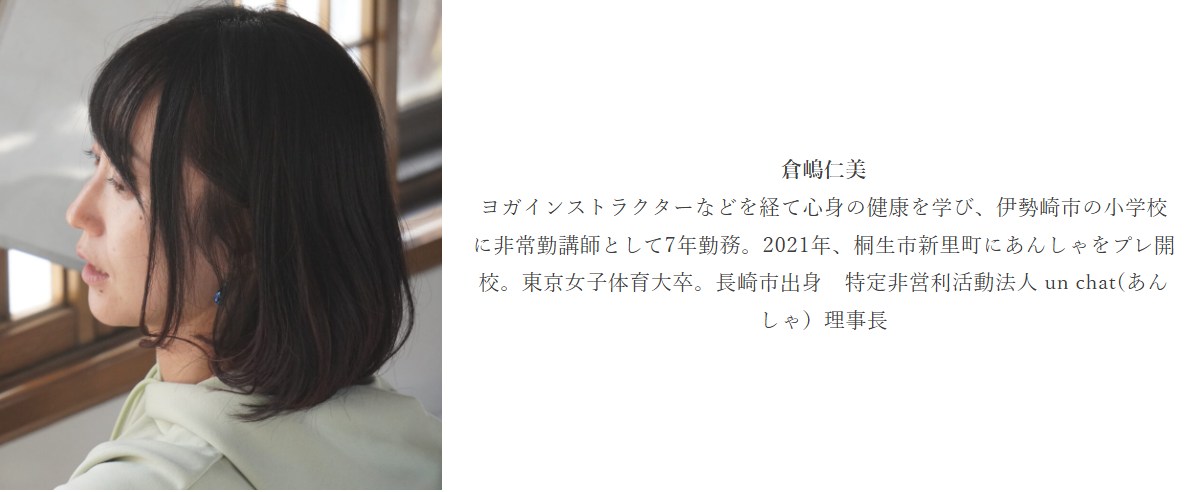

今回は、理事長の倉嶋仁美氏に、教員としての経験から見えてきた教育現場の課題や、『特定非営利活動法人 あんしゃ』が目指す新しい学びの形について詳しくお話を伺いました。7年間の非常勤講師経験を経て、なぜフリースクールの運営に至ったのか。その背景にある想いと、これからの展望について語っていただきました。

「学校に合わない子もいる」教員時代の経験から芽生えた想い

ー倉嶋さま、本日はどうぞよろしくお願いいたします!まずは『特定非営利活動法人 あんしゃ(以下、あんしゃ)』の概要と、設立の経緯を教えていただけますか?

倉嶋仁美 理事長(以下敬称略):私たちは2021年4月に設立し、現在小学1年生から高校2年生までの子どもたちを受け入れています。利用形態は大きく2つあり、不登校をきっかけに学校への復帰を目指す子どもたちと、小学校入学時から自分の子に合う教育方針と感じて『あんしゃ』をオルタナティブスクールとして利用される方々です。

私自身、以前は学校の非常勤教員として働いていた経験があり、その中で「学校に合う子もいれば、合わない子もいる」という現実を目の当たりにしてきました。特に、いじめを受けている子や授業についていけない子どもたちにとって、学校に行くという事にストレスを感じてしまうことがあります。

そういった経験から、「もっと子どもたちが生き生きと過ごせる学校を作りたい」という思いが強くなり、コロナ禍をきっかけにこの事業を始めることを決意しました。

フリースクールを超えて ー 『あんしゃ』が目指す新しい学びのスタイル

ー設立当初から「フリースクール」という形態を選ばれたのでしょうか?

倉嶋:私たちの特徴として、オルタナティブスクールとしての側面も持ち合わせています。これは、既存の教育に属さない、学校独自の特色を活かした教育を提供するという意味です。実は設立当初は、オルタナティブスクールとして全面的に打ち出していたのですが、社会の認知度や理解がまだ十分でないことを実感しました。

現在は「フリースクール」という言葉の方が、特に不登校のお子様を持つご家庭にとって分かりやすく、支援を必要とする方々に繋がりやすいと考え、その表現を使用しています。ただし、本質的には両方の要素を持ち合わせているのが実態です。

高校生の場合は、通信制で単位を取得しながら、人との関わりを学ぶ場としても活用されています。義務教育ではない高校生であっても、職業体験や地域の方々との繋がりを通して人間関係を学び、成長できる場所として私たちの施設を選んでくれる生徒がいることを嬉しく思っています。

「一斉授業の限界」を感じた7年間。非常勤講師として見た教室の風景

ー7年間の非常勤講師としての経験から、特に印象に残っているエピソードはありますか?

倉嶋:特に印象に残っているのは、とても優しく思いやりのある子どもたちが、学校の早いペースについていけずに常に焦っている姿です。その子たちは本来とても素晴らしい個性を持っているのに、一斉授業のスピードに合わせられないことで悩んでいました。もし、その子に合ったペースで学習できれば、十分に理解し、成長できるはずなのです。

私は非常勤講師として様々な学年のクラスを担当する機会があり、それは大きな強みでした。担任を持つ先生は1つの教室に集中するため、他のクラスや学年の様子を把握しにくい環境にあります。さらに、職員室にほとんど居られない状況で、学校全体の様子を見渡すことも難しい状況です。

一方で、私は様々な場面に関われたことで、子どもたちの多様な状況や課題が見えてきました。例えば、登校を渋る子どもたちへの対応なども経験しました。保護者が車で学校まで連れてきても、校門の前で立ち止まってしまう子どもたちの姿を見て、「子どもたちが生き生きとし、行きたくなる学校を創ること」が学校の本質ではないのかなと感じました。

ヨガインストラクターから教育者へ。意外な経歴が導いた「天職」との出会い

ー倉嶋さまは以前、ヨガのインストラクターをされていたそうですね。どのような経緯で、教育の分野に入られたのですか?

倉嶋:実は私、九州出身なのですが、親元から離れたくて東京の大学に進学しました(笑)。その際、両親から「教員免許を取得すること」を条件とされました。当時の私は教員になることにあまり良い印象を持っていませんでしたが、単位を取得して免許だけは取得しました。

卒業後はスポーツクラブでヨガのインストラクターとして働き、将来的には自分のヨガ教室を開きたいと考えていました。しかし、家族が体調を崩してしまい、3人の子どもを抱える中で起業することは難しいと判断。そこで、融通の利く非常勤教員として働き始めたことが、教育の世界に入るきっかけとなりました。

振り返ってみると、親に言われて取得した教員免許が、今の活動に繋がっているのは不思議な縁を感じます。

「好き」を伸ばす。TikTokから農業体験まで、個性を活かす独自の教育メソッド

ー他のフリースクールとは違う、『あんしゃ』の特徴やアピールポイントを教えてください。

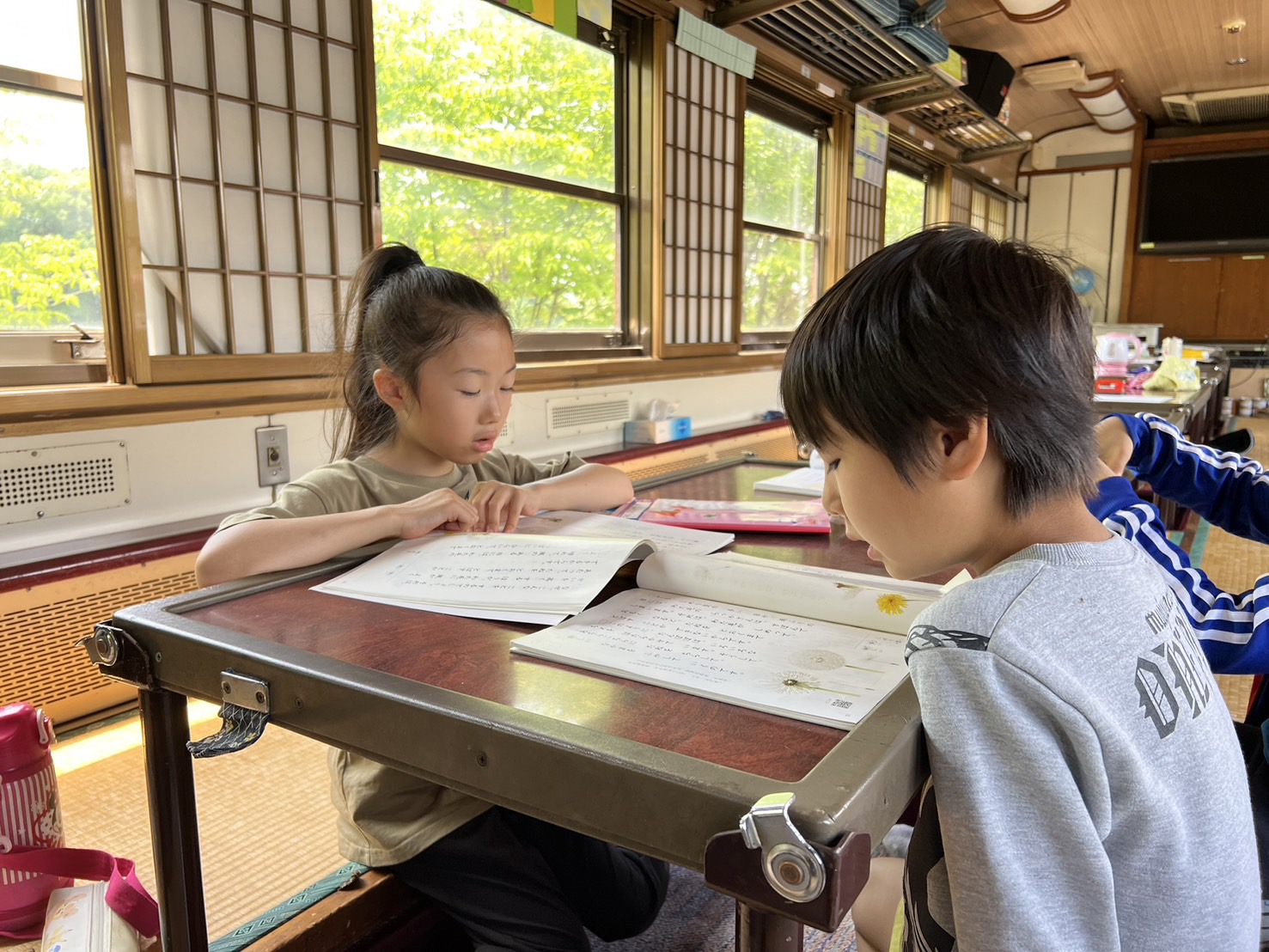

倉嶋:私たちの特徴は、子どもたち一人一人の興味や関心に寄り添い、それを伸ばしていく環境を提供していることです。例えば、絵が好きな子、鉄道が大好きな子、歌が好きな子など、それぞれの「こだわり」を大切にしています。

最近では、子どもたちの作品をSNSで発信するなど、趣味や特技を将来の可能性に繋げる取り組みも行っています。例えば、「TikTokでの発信を続けて3,000人以上のフォロワーを獲得することができれば、将来的に企業案件を頂けることもあるよ!」と伝えたりもしますね。子どもたちには、好きなことを続けることで何かが生まれる可能性があることを伝えています。

また、施設の裏には畑があり、自然に触れながら作物を育てる体験もできます。土に触れ、自然と関わりながら体を動かすことで、座学だけでは得られない学びを提供しています。

「英語は武器になる」未来を見据えたグローバル教育への挑戦

ーホームページで拝見しましたが、『あんしゃ』は英語教育が得意だと書いてありました。

倉嶋:英語教育には特に力を入れています。これは単なる教科としてではなく、子どもたちの将来の可能性を広げるための「武器」として考えているからです。コミュニケーション能力と英語力があれば、将来の選択肢は大きく広がります。

私たちは、人との関係づくりやコミュニケーション能力の向上に重点を置いていますが、そこに英語力が加われば、さらに可能性は広がると考えています。特に現在の日本の経済状況を考えると、将来的に海外で働くことも視野に入れる必要があります。

日本の学校教育は子どもたちにとって時として厳しい環境になることがありますが、英語ができることで選択肢が広がり、自分に合った生き方を見つけやすくなると考えています。

10人いれば10通りの道がある。あんしゃ流・個別対応の極意

ー生徒さんたちを指導する際に、特に気を付けていることはありますか?

倉嶋:10人いれば10通りの個性があるということを常に意識しています。基礎学習や勉強に関しては「教える」という立場になりますが、対人関係においては、必ず子どもたちから学ぶことがあります。

大人だから、先生だからという理由で上に立つのではなく、人として対等な関わり方を心がけています。これは私たちスタッフ全員が共有している価値観です。

ースタッフの方々はどのような方たちなのですか?

倉嶋:私たちのスタッフ構成は多様で、必ずしも教員免許の有無にこだわっていません。元高校の理科教師や保育士の経験者、大学生ボランティア、海外の大学院を卒業した英語教育のスペシャリストなど、それぞれの専門性を活かした指導を行っています。

教科学習においては、各分野の専門知識を持った方々が集まり、バランスの取れた指導体制を構築できています。また、個々の生徒に対しては、その家庭の方針や希望に応じて、きめ細かな支援を提供しています。

新たな挑戦と今後の展望

倉嶋:2026年度から、私たちは新たにB型就労支援事業を開始し、障がい者アートの分野に挑戦したいと考えております。この取り組みには、二つの大きな意味があります。

一つは、才能の可視化です。特に中学生になると、自分が没頭したいもの、極めたいものが明確になってきます。私たちの生徒の中にも、絵画や創作活動に驚くべき才能を持つ子どもたちがいます。新しい事業所では、そういった才能をより専門的に伸ばせる環境を整備していく予定です。

もう一つは、多様性との出会いです。障害のあるアーティストたちの作品には、既成概念に縛られない自由な表現力があります。その創造性は、私たちの生徒たちにとって大きな刺激になるはずです。また、障害のある方々と関わることで、子どもたちの価値観や視野も自然と広がっていくことでしょう。

「自分のペースで、自分らしく生きていい」ー『あんしゃ』からのメッセージ

ー最後に、学校に通うことに悩みを抱えている子どもたちや保護者の方々へ、メッセージをお願いします!

倉嶋:学校に行けないことは、決して恥ずかしいことではありません。むしろ、自分に正直になれている証かもしれません。「学校に行かなければならない」という思い込みから、一度立ち止まってみませんか?

大切なのは、子どもたち一人一人の「今」です。学校という枠組みの中で苦しむより、自分のペースで、自分らしく過ごせる場所で学ぶ選択肢もあっていいはずです。フリースクールでも、人との関わりやコミュニケーション、社会で必要なルールやマナーを学ぶことができます。

実は、最近では不登校をきっかけに来られる方だけでなく、「この子には、もっと違う学び方が合っているのでは」と考えて、最初からフリースクールを選択される家庭も増えています。これは、教育に対する考え方が少しずつ変化している証でもあるでしょう。

私たちの施設では、随時見学を受け付けています。まずは気軽に見学に来ていただき、どんな場所なのか、どんな雰囲気なのかを感じていただければと思います。家で一人で悩むのではなく、新しい可能性を一緒に探してみませんか?

子どもの時期にしかできない経験、同世代との関わり、そして何より「自分らしく生きる喜び」を、ここで見つけてほしいと心から願っています。なお、当校での活動は出席日数としてカウントされますので、その点もご安心ください。一歩を踏み出す勇気を持ったあなたを、私たちは温かく迎え入れる準備ができています。