小児がんの治療成績は年々向上し、現在では約8割以上の子どもたちが助かる時代となっていますが一方で、治療後の就労や医療費など、新たな課題が浮き彫りになっています。認定NPO法人ハートリンクワーキングプロジェクトは、小児がん経験者の自立支援に取り組み、独自の就労支援プログラムを展開。今回は副理事長の林さんに、活動への思いや今後の展望についてお話を伺いました。

8割の子どもたちが助かる時代に – しかし残される課題

ー 御社はどのような方を対象に、どんな活動をされているのでしょうか?

林さん:医療の進歩により、現在では小児がんの約8割の子どもたちが助かるようになりました。しかし、治療後の生活には様々な課題が残ります。たとえば脳腫瘍の患者さんや治療により頭部に照射している方などは、後々短期記憶の低下などの後遺症が残る場合があります。

私たちは、こうした小児がん経験者の方々を支援する団体として、20年前から活動を続けています。きっかけは、小児がん経験者が医療保障付きの生命保険加入が困難だった問題です。

現在は就労支援に力を入れ、一人ひとりの得意分野を活かした資格取得の支援や、社会人として必要なコミュニケーション能力の向上をサポートしています。

「余命6ヶ月」から始まった物語

ー このような活動を始められたきっかけを教えていただけますでしょうか?

林さん:私の娘が小学1年生の時、急性骨髄単球性白血病と診断されたのですが、医師からは「余命6ヶ月」と告げられ、途方に暮れていたのを覚えています。また2年間の治療中、多くの子どもたちが天国に旅立っていく現実を目の当たりにしました。

幸いにも娘は一命を取り留め、今では看護師として働き、2人の子どもの母となっていますが、この経験から助かった命への恩返しとして活動を始めることを決意しました。

持続可能な支援を実現する独自の運営方式

ー 御社のアピールポイントや強みはどんなところですか?

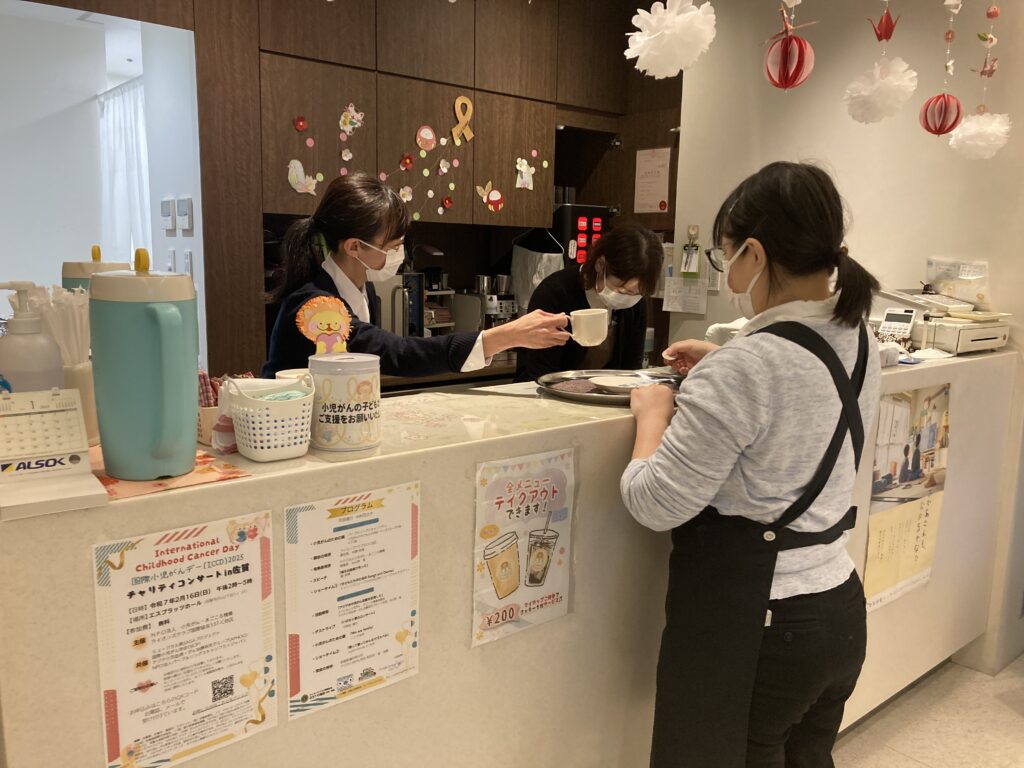

林:私たちの特徴は、行政の助成金に依存しない独自の運営方式です。全国に自動販売機を設置し、1本の売り上げにつき1円~5円(設置者の判断)が当法人の収入となる仕組みを構築。加えて企業からの寄付金やチャリティーイベントによる収益で、就労支援プログラムを運営しています。

さらにこれまでに12名の方を一般就労として社会に送り出し、通常の雇用形態で給与を支払い、社会保険にも加入いただいていることも当社ならではの特徴です。この取り組みは、2023年10月にハワイ州で開催された国際学会でも発表し、世界的にも先進的な取り組みとして評価されています。

自立に向けた意識改革をサポート

ー 団体の活動をしていくなかで、利用者というか参加者を支援する際に意識していることがあれば教えて下さい。

林:私たちが最も重視しているのは、「自立して生きていく力を育む」ということです。時として、親御さんの過度な保護により就労意欲が低下してしまうケースがあり、特に30代後半の方々の中には、就職と離職を繰り返すうちに働く意欲を失い、親元での生活に依存してしまう傾向が見られます。

このような理由から、本人と親御さんの双方に、自立の重要性を丁寧に伝えていくことを心がけています。

医療費負担の軽減を目指して

ー 今後、こういった点をより強化していきたいあるいは、取り組んでいきたいことがあれば教えて下さい。

林:現在の大きな課題は、18歳以降の医療費負担です。そのため2025年1-2月には患者会ネットワークと共同で全国の小児がん経験者へのアンケート調査を実施し、現在の3割負担から1割負担への軽減を目指していきます。

また、チャイルドスペシャリストの保険適用化も重要な課題として取り組んでいます。これは小児がんだけでなく、小児心臓病など他の小児疾患の患者さんにとっても切実な問題となっています。

あなたの一歩を、私たちが支えます

ー 最後に、相談を検討されている方へメッセージをお願いします。

林さん:就職でお悩みの方、これからの生活に不安を感じている方、どうぞお気軽にご連絡ください。一人ひとりの状況に合わせて、一緒に解決の道を探っていきたいと思います。