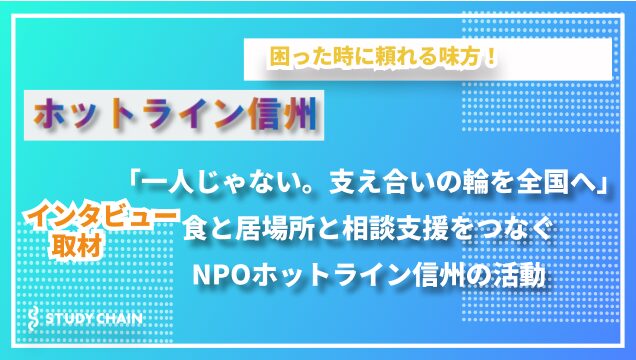

NPOホットライン信州は、長野県を拠点に、生活困窮者や子どもたちを支援する活動を行っています。フードバンクやこども食堂の運営、相談・面談・生活支援など、多岐にわたる取り組みを展開。

地域の人々が助け合い・支え合える社会を目指して活動している団体です。本インタビューでは、活動の背景や特徴、今後の展望についてお話を伺いました。

活動の概要について教えてください。

私たちは、24時間365日対応の相談・面談・生活支援を行っています。生活に困っている方々に食料を提供するフードバンク事業や、地域の子どもたちが安心して過ごせる居場所を提供する信州こども食堂の運営も行っています。

食料支援については、食材の確保と配送が不可欠です。そのため、私たちはフードバンクの仕組みを活用し、企業や団体から提供された食品を必要とする家庭へ届ける活動をしています。

また、相談支援では、「人とのコミュニケーションが苦手」「働きたくても働けない」「学校へ行きづらい」「食べるものがない」といった様々な悩みを抱える方々に寄り添い、解決の糸口を探るサポートを提供しています。

さらに、長野県内で約10カ所の独自のこども食堂を運営し、県内の信州こども食堂ネットワークの事務局として、約180カ所の各こども食堂の支援も行っています。目標は、子どもが自ら歩いて行ける、小中学校区すべてにこども食堂を設置することです。現在、長野県は小学校が370校あるため、それに合わせた数のこども食堂を目指し、日々活動を続けています。

立ち上げたきっかけについて教えてください。

私がこの活動を始めたきっかけは、2008年のリーマンショックの際、日本全国で約300万人が失業し、東京では「派遣村」ができるほど生活困窮者(ホームレス)が増えました。その時、私共は長野県からコシヒカリのお米を派遣村に届け、食料支援を行いました。

この活動を通じて、東京だけでなく長野県内でも、同様に長野市や松本市の駅前地下駐車場にはホームレス状態の方々もおり、「地域の中で支援が必要な人を助けたい」との思いで有志による支援活動に入りました。続く、2011.3.11東日本大震災では、長野県で約2,000人の被災者が来ました。その被災者の支援として、24時間365日対応の電話相談を行うためにNPOホットライン信州を設立しました。

しかし、全国から相談が寄せられるようになり、県内の方々の対応が難しくなったため、長野県独自のフリーダイヤルを開設し、地域に密着した相談面談生活支援を中心に行うようになりました。

NPOホットライン信州の特徴・強みはどんなところでしょうか?

私たちの活動の最大の特徴は、「即!行動‼」です。困っている人がいたら、まず助ける。理屈や手続きを考える前に、できることを今すぐに実行するという体制が強みです。

例えば、地震や災害が発生した際には、すぐ被災地に現場へ支援物資を届けます。実際に、熊本地震の際には現地に駆けつけ、こども食堂を立ち上げる支援も行いました。そういった迅速な対応ができるのは、普段からこども食堂として、食料の備蓄を確保し、支援の準備を整えているからです。

また、こども食堂の運営を通じて、地域の子どもたちが安心して集まれる居場所を提供し、元気で、笑顔があふれる居場所作りが場を作り私たちの強みです。子どもたちの笑顔を見て、「また頑張ろう‼」と思う支援者が増え、支援の輪が広がっているのも、私たちの活動の特徴の一つです。

活動・指導方針について教えてください。

私たちは「制度にとらわれない、新しい支援を創出し、寄り添い、時間をかけ伴走する支援」を大切にしています。支援の際、相手に対して「こうしなければならない」と強制するのではなく、その人に合った支援方法で対等なお付き合いをしながら自立のお手伝いをしています。

また、食料支援では「最低限、生きるために必要な、お米だけは必ず渡す!ことをポリシーとしています。お米があれば、何とか生きることができるからです。その上で、野菜やその他の食材も可能な限り提供し、少しでも豊かな食生活ができるようにサポートしています。

活動を続ける中で、単なる支援ではなく「地域全体で助け合う~支え合う共助の文化を作ること」が重要だと感じています。こども食堂やフードバンクの取り組みを通じて、支援を受ける側だけでなく、支援する側の意識も変わり、地域全体の多様な協働でつながる「みんなの力‼」が強まることを目指しています。

今後の展望についてお聞かせください。

今後、さらに地域の助け合いの輪を広げていきたいと考えています。特に、現代社会では「支え合い」の意識が希薄になりつつあります。これは、日本だけでなく、世界的な傾向です。貧困問題を社会全体で解決するためには、一部の人だけが頑張るのではなく、全ての人員が少しずつ関わることが大切です。

私たちは、1944年のILO総会宣言である「一部の貧困は全体の繁栄にとって最も危険である」という宣言を噛み締め、地域から貧困をなくすための活動を続けています。そのためにも、こども食堂の拡充や、より多くの人が参加し支援できる仕組みを作り上げていきたいと思っています。

最後に、メッセージを一言お願いします。

「困っている人を助けない社会はおかしい…」を共有し、ぜひ、多くの方にボランティア活動に参加していただきたい。ただし、「無理をしないで自分のできる範囲で関わる」こと。

例えば、「時間がある時に手伝う」「寄付という形で支援する」など、さまざまな方法で関わることが可能です。どんな形であれ、参加していただけることが、私たちにとって、つながるという行為が、測り知れない、大きな力になります。皆さんのご協力を、心からお待ちしております。