沖縄県では、3人に1人の子どもが貧困状態にあると言われています。全国平均を大きく上回るこの数字の背景には、複雑な社会問題が絡み合っています。

特に深刻なのが、進学を希望しながらも経済的な理由で断念せざるを得ない子どもたちの存在です。児童養護施設で暮らす子どもたち、一人親家庭で育つ子どもたち、そして表面化していない貧困に苦しむ子どもたち。彼らの多くが、経済的な理由で夢を諦めることを余儀なくされています。

そんな中、沖縄の子どもたちの未来を支えようと活動を続けているのが、『NPO法人 にじのはしファンド』です。2011年の設立以来、進学支援を中心に活動の幅を広げ、今では児童養護施設出身者だけでなく、様々な困難を抱える子どもたちの支援に取り組んでいます。

今回は同法人の顧問である糸数 未希(いとかず みき)様に、設立の経緯から現在の活動内容、そして沖縄の子どもたちが直面している現状についてお話を伺いました。

社会的養護下の子どもたちを支える活動の始まり

ー糸数様、本日はどうぞよろしくお願いいたします!まずは『にじのはしファンド』様の活動内容について教えていただけますか? どのような方々を対象に、どんな支援を行っているのでしょうか?

糸数未希 顧問(以下敬称略):2011年の設立当初は児童養護施設出身の子どもたちの進学支援を主な目的としていました。当時は、進学に関する国の支援制度も整っておらず、経済的なサポートが不十分な状況でした。

現在は支援の対象を広げ、貧困家庭や一人親家庭の子どもたちへの支援も行っています。特に2023年度からは、一人親世帯で非課税世帯と生活保護世帯を除いた世帯のお子さんを対象に、高校受験のための夏期講習と冬期講習の塾費用補助を始めました。

また、児童養護施設出身ではなくても、経済的に厳しい状況にある子どもたちの進学支援も行っています。大学や専門学校への進学を希望する子どもたちをサポートする形で活動を展開しています。社会的養護の枠組みには入らなくても、保護が必要なほど厳しい状況にいる子どもたちが多くいることが分かってきたためです。

一人の少年との出会いから始まった支援活動

ー糸数様が法人を立ち上げられた経緯について、とても興味があります。きっかけとなった出来事や、当時の思いをお聞かせいただけますか?

糸数:20年以上前、那覇市で子育て支援事業「ファミリーサポートセンター」の仕事に関わりました。これは厚生労働省の管轄で、地域のお母さんたちが子育て中のお母さんを支え合う仕組みです。当時は1時間600円程度で、地域のお母さんが子育て中の方のお子さんを預かるボランティア活動でした。

しかし、この活動を通じて気づいたのは、このサービスを利用できるのは比較的元気なお母さんたちだけだということでした。子育てに悩んでいたり、虐待のリスクがある家庭には、私たちの活動が届いていなかったのです。那覇市ではネグレクトなど、子どもたちにとって深刻な状況が少なからずあることを知り、何かできることはないかと考えるようになりました。

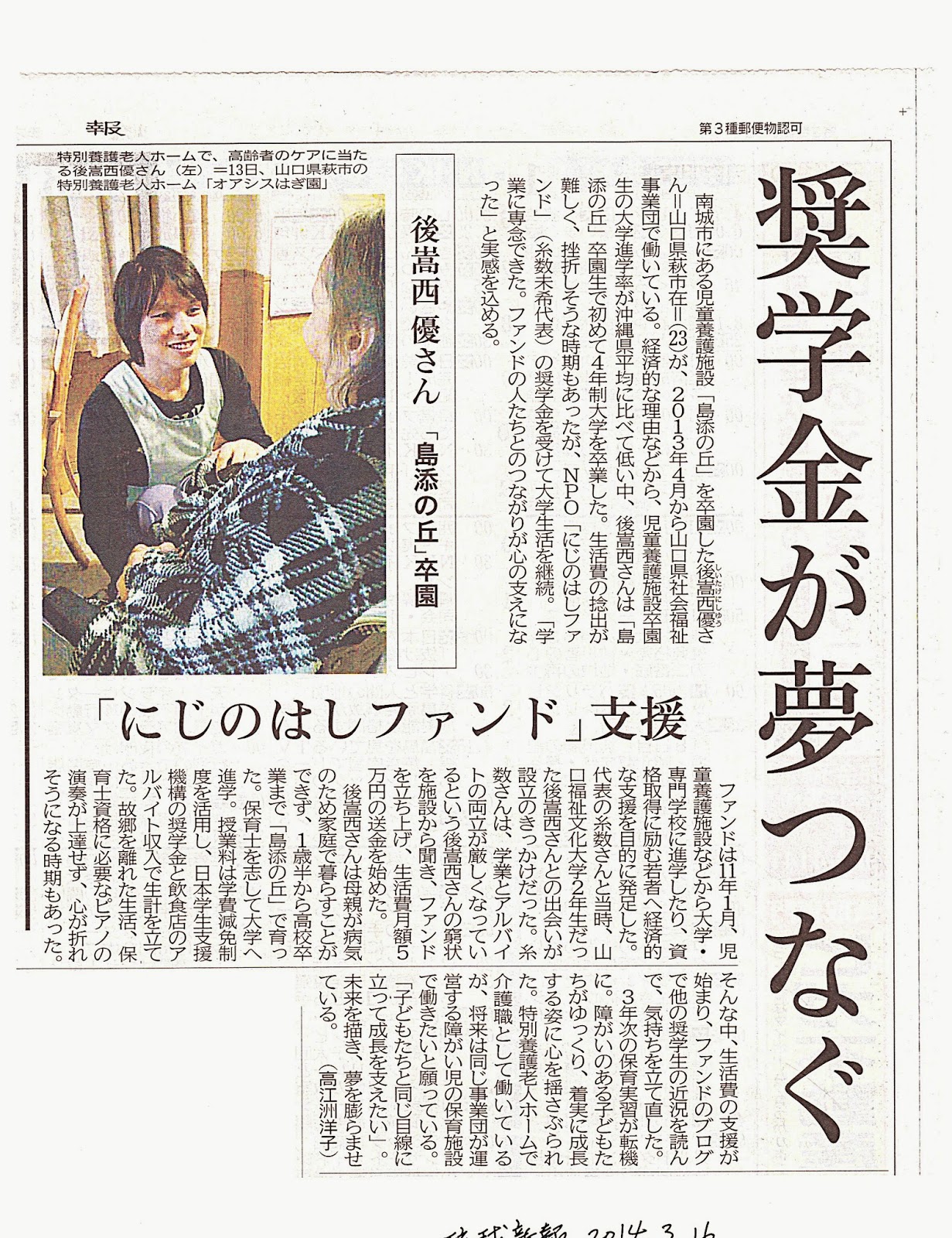

そんな時、知人を通じて児童養護施設を訪れる機会があり、そこで優君という青年と出会いました。彼は大学に進学していましたが、経済的な理由で退学せざるを得ない状況でした。山口県の福祉系の学校に通っており、1、2年次は社会的養護の子どもたちへの配慮で学費が無償でしたが、3年次からは半額の学費が発生することになっていました。

さらに、大学寮を出て一人暮らしをしないとないけなかったり、支援してくれていた企業の経営が厳しくなり奨学金を受けられなくなったりと複数の要因が重なって経済的に立ち行かなくなっていたのです。

そのとき、友人から、戦後の沖縄那覇市・首里地域での取り組みを教えてもらいました。1960年代、戦後間もない時期に、地域のお母さんたちが豆腐一丁分のお金を出し合って基金を作り、進学を希望する子どもたちを支援していたそうです(首里奨学母の会)。その活動に感銘を受け、現代版の支援の仕組みとして『にじのはしファンド』を立ち上げることを決意しました。

月額1,000円を一口として寄付を募り、優君が「月5万円あれば卒業まで頑張れる」と言っていたことから、毎月5万円の仕送りを目標に活動を始めました。当初は彼一人を支援するための会でしたが、予想以上に支援の輪が広がり、活動を拡大していくことになったのです。

支援したい大人と支援が必要な子どもをつなぐ活動

ー同様の支援活動を行うNPO法人がある中で、『にじのはしファンド』様ならではの特徴やアピールポイントをお聞かせください。

糸数:設立当初から心がけてきたのが「一方通行ではない支援」です。支援を受ける子どもたちには毎月お便りを書いてもらい、それを支援者の方々に共有しています。以前はブログ、現在はウェブサイトで公開しています。

これにより、支援者の方々は支援している子どもたちの成長を実感でき、継続的な支援につながっています。子どもたちの日常生活や学校での様子、アルバイトの話など、等身大の姿を知ることができます。支援している人たちが「この子を応援している」という実感を持ち続けられる仕組みとして機能しています。

また、支援の継続性を確保するため、寄付は口座引き落としを基本としています。月額1,000円からという手軽な金額設定も、多くの方々に支援いただける要因となっています。当時は、このような課題に取り組む団体が全国的にも少なく、「このような支援が必要だ」と考えていた方々が多くいらっしゃったことも支援の輪が広がった理由だと考えています。

活動の広がりは予想以上でした。当初は県内のサポーターを想定していましたが日経新聞での掲載やニュース番組での特集をきっかけに全国から支援の申し出をいただくようになりました。県外に住む沖縄県出身者からの支援もあり、県外の銀行からの引き落としにも対応できるよう体制を整えました。

深刻化する子どもの貧困問題

ー支援されているお子さまたちの状況について、お感じになっていることをお聞かせください。

糸数:ある支援を受けている子どもが「自分たちは施設に保護されてラッキーだった」と話してくれたことがあります。高校生だった彼女は、周りにもっと過酷な状況で生活している子どもたちがいることを知っていました。しかし、それは裏を返せば、支援が必要なのに届いていない子どもたちがもっと多くいるということです。

最近では、家庭内での精神的な虐待を受けながら大学に進学した子や、典型的なヤングケアラーとして家族の世話を強いられてきた子など、様々な困難を抱える子どもたちと出会います。中には、親が借りた名義だけの教育ローンを自分で返済しながら学業を続けている子もいます。

また、支援制度の対象となる基準がわずかに届かず、制度の狭間で苦しむ家庭も多く存在します。非課税世帯や生活保護世帯には様々な支援制度がありますが、わずかな収入の差で支援を受けられない家庭もたくさんあります。そういった方々への支援こそ、私たちのような民間団体に求められる役割だと考えています。

近年、給付型奨学金の創設など、国の制度も徐々に整備されてきました。しかし、まだまだ支援の手が届かない子どもたちが存在しています。虐待やネグレクトのニュースが報道される頃には既に手遅れです。日々、支援を必要としている子どもたちがいることを忘れてはいけません。

4つの柱で支える子どもたちの未来

ー『にじのはしファンド』様の4つの事業の柱について、それぞれの具体的な内容や、特に力を入れている取組みについて、詳しくお聞かせいただけますか?

糸数:1つ目の柱は、設立当初から行っている「進学支援」です。大学や専門学校への進学支援に加え、運転免許などの「資格取得支援」も行っています。これらはすべて皆様からの寄付によって支えられています。

2つ目は、2023年8月から始めた「塾支援」です。那覇市母子寡婦福祉会と連携し、一人親家庭のお子さんを対象に実施しています。2023年度の夏期・冬期講習にはそれぞれ19名の中学3年生の塾代をサポートさせていただきました。2024年度は夏季22名、冬季10名でした。今後も、夏期・冬期と年2回のサポートを行っていく予定です。これも私たちへの寄付を原資として運営しています。

3つ目は「にじの森文庫」の運営です。那覇市松川・大道地区で、図書館と食堂を併設した子どもの居場所を運営しています。2つの小学校の間に位置する立地を活かし、週5日開館し、火曜日から土曜日まで、食事の提供をしながら、学習支援や様々な体験活動を行っています。絵本から児童書、歴史漫画やコミックなど1500冊を超える本があり、いつも元気な中学生と小学生そして彼らをケアする大人でにぎわっています。

この事業は日本財団から3年間の支援をいただき、その間はほぼ毎日、土日も関係なく開館していました。現在は支援期間の終了に伴い、自立運営に向けて規模を調整しながら活動を続けています。

4つ目は、沖縄県と共同で実施している「子どもに寄り添う給付型奨学金事業」です。『にじのはしファンド』単体では毎月の仕送りという形で支援を行っていますが、この事業では県が集めた寄付金を原資に、児童養護施設の子どもたちに対して、入学金や授業料など、まとまった額の給付を行っています。年に2回、前期と後期に分けて支給しています。

組織と寄付の強化で広がる支援の可能性

ーこれからさらに強化していきたい点や、新たな挑戦について、どのようなビジョンをお持ちでしょうか?

糸数:2011年の設立から15年目を迎え、支援を必要とする子どもたちの状況がより深く見えてきました。専門的な支援機関ではありませんが、支援したいと感じる子どもたちは年々増えています。

私たちは専門機関や関係機関からの依頼のみを受け付けており、選別は行っていません。施設の先生方や関係機関からの推薦があれば、基本的にはすべての子どもたちを支援してきました。これは私たちが審査機関ではなく、いただいた寄付を必要な子どもたちに届けることが使命だと考えているためです。

しかし、そのためには寄付の強化が不可欠です。私たちのスタッフは皆、本業を持ちながら活動しています。そのため、支援の基準を細かく設定して審査することは難しく、専門機関や関係機関との連携を通じて支援を届ける形を取っています。

昨年からはクレジットカードでの引き落としにも対応を始めました。私たちは沖縄の地で、子どもたちの学びや体験の機会を大切にしながら、活動を継続していきたいと考えています。そのためにも、寄付をしていただける方を募集しています。

諦めないで夢を描ける社会を目指して

ー最後に、支援を必要としている方々や、支援に関心をお持ちの方々へ、メッセージをお願いいたします!

糸数:子どもたちには本当にたくさんの可能性があります。私たち大人は、その可能性を広げるための選択肢をできるだけ多く提供していきたいと考えています。そのために、一人でも多くの子どもたちの選択肢を増やせるよう、環境を整えていきたいと思っています。

全国の皆様へは、私たちの支援対象は沖縄県内の子どもたちが中心となってしまいますが、各地域で同じような思いを持つ方々と連携しながら、支援の輪を広げていければと考えています。

そして沖縄県内で支援を必要としている子どもたちへは、「諦めないでほしい」というメッセージを送りたいと思います。進学したいこと、挑戦したいこと、叶えたい夢があるなら、ぜひ声を上げてください。必ず応援してくれる大人がいます。

私たちは、子どもたちが自分の未来に希望を持ち、自由に夢を描ける社会を作っていきたい。その思いは設立当初から変わっていません。これからも一人一人の子どもたちに寄り添いながら、活動を続けていきます。