2013年のアルジェリア人質事件は、日本企業の海外危機管理の在り方を根本から見直すきっかけとなりました。テロや国際紛争、自然災害など、私たちを取り巻く危機は年々多様化・複雑化しています。そんな中、次世代の危機管理のプロフェッショナルを育成するべく、ユニークな取り組みを続けているのが『NPO法人 海外安全・危機管理の会(通称オスクマ OSCMA :Overseas Security & Crisis Management Association)』です。

外交安全保障の分野における若手人材の育成から、企業向けの危機管理研修、さらには一般向けの災害サバイバル教育まで、幅広い活動を展開するOSCMA。代表理事の菅原 出(すがわら いずる)氏に、組織の理念や活動内容、そして日本人の危機管理意識を高めていくためのビジョンについて語っていただきました。

組織概要:3つの柱で展開する危機管理教育

ー菅原様、本日はどうぞよろしくお願いいたします!まずは、『NPO法人 海外安全・危機管理の会(以下、OSCMA)』の主な活動内容について詳しく教えていただけますでしょうか。

菅原 出 代表理事(以下敬称略):私たちは主に3つの事業を展開しています。

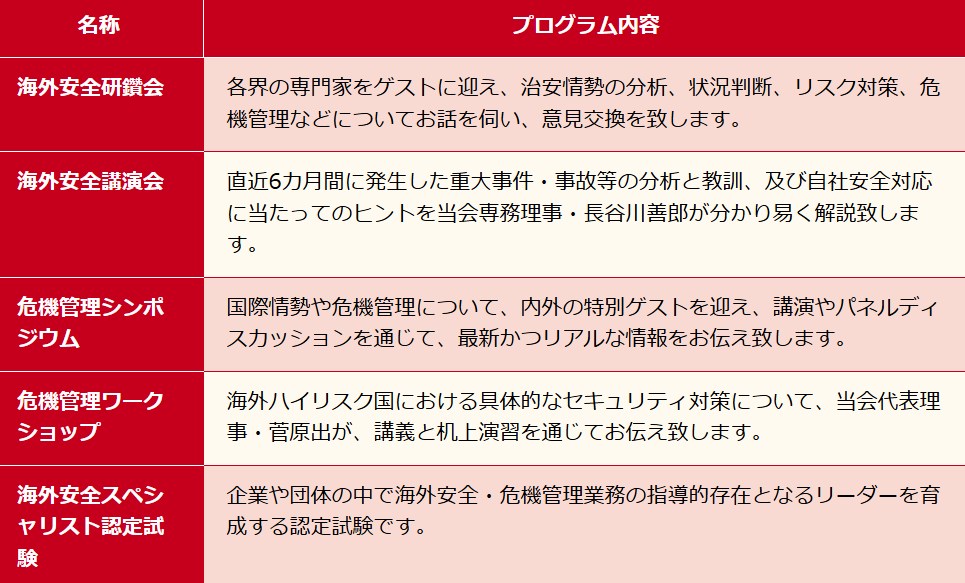

1つ目は、企業や団体向けの「海外・安全危機管理プロジェクト」です。年齢を問わず、海外で活動される企業や政府機関の方々に向けて、現地での危機管理やリスク対策について情報提供や啓発活動を行っています。例えば、世界各地の紛争状況や注意すべきリスクについて、情報収集の方法や具体的な対策を提供しています。

2つ目は「外交・安全保障プロジェクト」です。外交、国際政治、安全保障分野でキャリアを築きたい若手、特に大学生や大学院生を対象としています。中には、将来的にこの分野でキャリアを築きたいと考え、現在は別の仕事をしながら参加している若手社会人もいます。

その代表的な取り組みが、今年(2025年)で18回目を迎える「外交・安全保障サマーセミナー」です。17年間継続して開催している合宿形式のセミナーで、様々な分野の講師陣から学び、国際危機のシミュレーション演習なども行う実践的な教育プログラムを提供しています。参加者は各国の役割(中国、アメリカ、北朝鮮、日本など)に分かれ、実践的なシナリオ演習を通じて学びを深めています。

3つ目は「災害危機管理サバイバル教育プロジェクト」です。これは年齢を問わず、一般の方に向けた取り組みです。災害発生時の最初の72時間が生死を分けると言われており、その時間を生き抜くための実践的なスキルを身につけてもらうことを目的としています。教育機関や企業の自主防災隊、政府や自治体の危機管理担当者の訓練や研修にもご活用いただけます。

具体的には、限られた道具でたき火を起こす方法や、ビニールシートやブルーシートを使ったテントの作り方、効果的なSOSの出し方など、実用的なスキルを教えています。このプログラムは、大阪市の「一般社団法人 72時間サバイバル教育協会」が開発したものを、関東地域で展開する形で実施しています。参加者は子どもたちもたくさんいますし、キャンプのインストラクターやボーイスカウトの指導者など、幅広い層に及んでいます。

アルジェリア人質事件が問いかけた、日本企業の危機管理体制

ー2013年のアルジェリア事件が設立のきっかけとなったそうですが、当時の状況と設立への思いを教えていただけますか?

菅原:私は2代目の代表理事で、設立者は伊藤忠商事で安全対策室長を務めていた長谷川善郎さんです。現在も専務理事として活動に携わっていただいています。きっかけとなった2013年のアルジェリア人質事件は、日本企業の海外危機管理の在り方を根本から見直すターニングポイントとなりました。

当時、日本企業の間では「海外でテロに巻き込まれることはないだろう」という認識が一般的でした。しかし、アルジェリアの天然ガスプラントが30-40名規模のテロリスト集団に襲撃され、10名もの日本人が犠牲になるという衝撃的な事件が発生しました。この事件は、日本企業の危機管理に対する甘い認識を一変させることとなったのです。

事件の検証から、多くの教訓が得られました。プラントはイギリス、ノルウェー、アルジェリアの3社合弁で運営されていましたが、テロ対策は脆弱で、警備体制を含め様々な不備がありました。つまり、適切な危機管理体制を整備していれば、被害を最小限に抑えられた可能性が高かったのです。

この事件を契機に、日本企業の海外での危機管理体制強化が急務となりました。しかし、その指導や教育を専門的に行う団体が存在していなかったことから、長谷川さんは「日本企業の海外での危機管理能力向上に貢献したい」という強い思いで弊法人を設立されました。現在も私たちは、この事例を重要なケーススタディとして研修に取り入れ、過去の教訓を次世代に伝えています。

この事件が私たちに突きつけたのは、「対岸の火事」として片付けられない、グローバル社会における危機管理の重要性でした。日本企業が世界で活動する以上、テロや紛争といったリスクと向き合い、適切に対処できる体制を整えることは必要不可欠です。弊法人の設立は、まさにそうした時代の要請に応えるものだったのです。

独自の特徴:体験型学習を通じた次世代リーダーの育成

ー『OSCMA』ならではの特徴的な取り組みについて教えていただけますか?

菅原:私たちの最大の特徴は、国家レベルから個人レベルまで、あらゆるスケールの危機管理を包括的に扱っている点です。災害対策を行うNPO法人は数多くありますが、私たちは災害だけでなく、テロや国際紛争まで視野に入れた総合的な危機管理教育を展開しています。

特に力を入れているのが、次世代を担う若手人材の育成です。例えば、「外交・安全保障サマーセミナー」では、座学だけでなく、実践的なロールプレイを取り入れています。参加者は中国、アメリカ、北朝鮮、日本などの役割を担い、実際の国際危機を想定したシミュレーションを行います。その過程で、各国の立場や利害関係を体感的に理解し、国際政治における複雑な力学を学んでいきます。

さらに特徴的なのが、年齢や立場を超えた学びの場を創出している点です。企業の危機管理担当者から大学生、さらには子どもたちまで、様々な層が各々の目的に応じて学べるプログラムを用意しています。この多様性が、参加者同士の学び合いを促進し、より深い理解につながっています。

こうした体験型学習を通じて、私たちが目指しているのは、机上の空論ではない、実践的な危機管理能力を持つ人材の育成です。グローバル化が進む現代社会において、様々な危機に適切に対応できる次世代のリーダーを育てることは、私たちの重要なミッションだと考えています。

実際に、プログラムを経験した参加者からは「理論と実践の両面から学べる貴重な機会だった」「様々な視点から危機管理を考えることができた」といった声が寄せられています。このような反応は、私たちのアプローチが実を結びつつある証だと感じています。

熱意と共感で築かれる良質なコミュニティ

ー熱意のある講師陣と学生が集まるコミュニティを形成されていますが、どのような工夫をされているのでしょうか?

菅原:講師陣の選定には特にこだわっています。単なる仕事として講演するのではなく、この活動の意義に共感し、熱意を持って若手の育成に取り組んでくださる方々にお願いしています。高額な謝礼をお支払いできる状況ではありませんが、活動の意義に賛同してくださる方々が、その道の第一人者を含め、多く集まってくださっています。

学生たちも、単位のためではなく、純粋に学びたいという思いで参加してくれています。わずかではありますが、参加費を支払って参加していることからも、その熱意は明らかです。そのため、講師と学生の間で良質なコミュニティが形成されており、リピーターも多いのが特徴です。講師陣も若い世代との交流から刺激を受けており、win-winの関係が築けています。

グローバル時代における日本人の意識改革

ー最近の日本人は、グローバルと言いながらも海外への関心が薄いように感じます。この状況をどのように変えていけばよいとお考えですか?

菅原:関心を持つきっかけは人それぞれで、外から強制されて高まるものではありません。例えば、近隣地域での外国人コミュニティとの接触や、増加する海外の方々との交流など、様々な契機があり得ます。重要なのは、興味を持った時に学べる場を提供することです。

そのような考えから、2022年にオンラインアカデミー「OASIS(オアシス)」を開設しました。YouTubeなどでは様々なレベルの情報が混在していますが、このプラットフォームでは、国際政治、外交、安全保障について体系的に学べる環境を提供しています。また、オンライン学習だけでなく、自衛隊基地見学や歴史的な史跡巡りなど、実地での学習機会も設けています。

ミッションと今後の展望:学びとコミュニティの強化

ー今後は、どのような発展を目指されていますか?

菅原:「学び」と「コミュニティ」という2つのキーワードを軸に活動を発展させていきたいと考えています。年齢を問わず学び続けられる環境を整備すると同時に、メンバー同士が支え合い、高め合えるコミュニティづくりを目指しています。

私たちのミッションは、国際紛争から災害まで様々な危機事態に対応できる社会のリーダーを育成すること、安全保障・危機管理に関する最新情報の発信と正しい知識の普及、そしてこの分野で活動する個人・企業・団体への支援です。特に企業内で危機管理に携わる方々は、組織内で十分な評価を受けられないことも多く、そういった方々を支援し、勇気づける場を提供することも重要だと考えています。

将来的には常設の施設を設け、定期的なイベントや勉強会を開催できる場所を作りたいと考えています。現在は都度、会議室を借りて活動していますが、図書館的な機能も持つ、いわば「勉強カフェ」のような場所を設立できれば、より充実した活動が可能になると考えています。

志を同じくする仲間との出会いの場に

ー最後に、危機管理のプロフェッショナルを目指す方へメッセージをいただけますか?

菅原:この分野は、知識や経験を独学で積み上げていくには限界があります。座学だけでは得られない実践的なスキル、そして何より、同じ志を持つ仲間との出会いが必要不可欠です。弊法人には、現役の大学生から第一線で活躍する実務家まで、幅広い年齢層の仲間が集っています。

特に若い世代の成長には目を見張るものがあります。「こんなに若くてこういうことに興味を持っている人がこんなにいるのか」と、ベテランの講師陣も驚くほどです。17年間続けてきた「外交・安全保障サマーセミナー」では、参加する学生の質が年々向上しており、彼らの真摯な学びへの姿勢に、私たち自身が刺激を受けることも少なくありません。

私たちが目指しているのは、単なる知識の伝達ではありません。実践的なスキルを身につけ、グローバルな視野を持ち、そして何より、危機に直面しても冷静に対応できる「タフな日本人」を育てることです。そのためには、リスクを恐れるのではなく、適切に認識し、管理する能力が必要です。

この記事を読んでくださっている方、特に若い世代の方々には、ぜひ一度、私たちのコミュニティに足を運んでいただきたいと思います。きっと、あなたの視野を広げ、新たな可能性を開く出会いが待っているはずです。共に学び、共に成長できる仲間たちが、あなたを待っています。

世界は今、予測不可能な危機に直面しています。だからこそ、次世代の危機管理のプロフェッショナルの存在が、これまで以上に重要になってきているのです。私たちは、そんな時代の要請に応える人材を、これからも育成し続けていきます。