日本の街並みに当たり前のように存在する電柱。

その数はなんと桜の木と同じ約3,600万本にも及びます。

一方で、ロンドンやパリでは電柱が一本も存在せず、アジアの主要都市でも急速に無電柱化が進んでいる中、日本の美しい街づくりを目指してNPO法人 電線のない街づくり支援ネットワークは18年にわたり活動を続けてきました。

今回は、その取り組みの詳細や、若い世代を巻き込んだ啓発活動について、事務局の塚田泰二さんにお話を伺いました。

NPO無電柱ネット設立の背景 ー 18年の歩み

ー 無電柱化に取り組まれるようになった背景について教えてください。

塚田さん:当NPOは、理事長の髙田と事務局長の井上が中心となって設立しました。

髙田は景観コンサルタントとして活動しており、井上事務局長は通信線の埋設工事の会社を経営していました。

日本の電柱の多さに課題意識を持った私たちは、個人の力では電力会社や大企業を動かすことは難しいと考え、志を同じくする企業や個人の方々と共に無電柱化を推進する団体を設立。

2016年には無電柱化推進法が制定され、緊急輸送道路からの電柱撤去や新規の電柱設置を制限する動きも出てきましたが、残念ながら強制力のある法律ではないため、現在も毎年5万から7万本の電柱が新設され続けているのが現状です。

世界と日本の無電柱化事情 ー 歴史的背景から見える大きな差

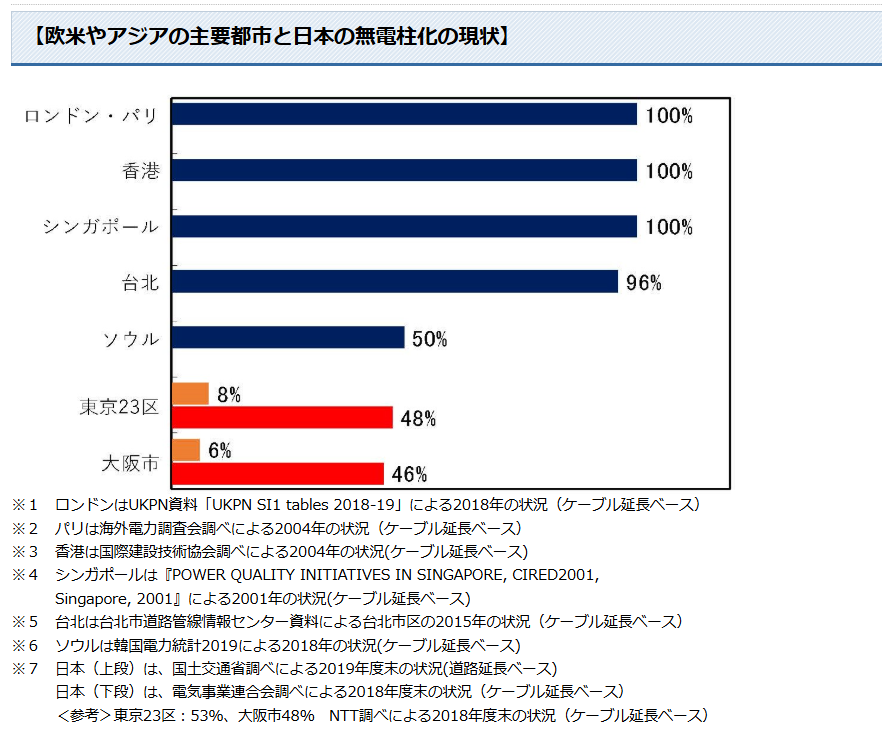

ー 世界の無電柱化の状況はどうなっているのでしょうか。

塚田さん:イギリスやフランスでは、そもそも電気を導入する際に、既存のガス管と同様に地下に配線を設置することが当然とされていました。

つまり、電柱を立てるという発想自体がなかったのです。

アジアでも、香港、シンガポール、台北などでは、ほぼ完全な無電柱化を達成しています。

他のアジア諸国でもソウルでは50%を達成しています。

これらの国々は、経済発展に伴い、欧米に倣って積極的に無電柱化を進めてきました。

一方、日本はというと、東京でさえ無電柱化率はわずか8%程度で、大阪も同様の状況です。

一見、無電柱化が進んでいるように見える大きな国道や緊急輸送道路でも、周辺の住宅地にはまだまだ多くの電柱が残っているのが現状です。

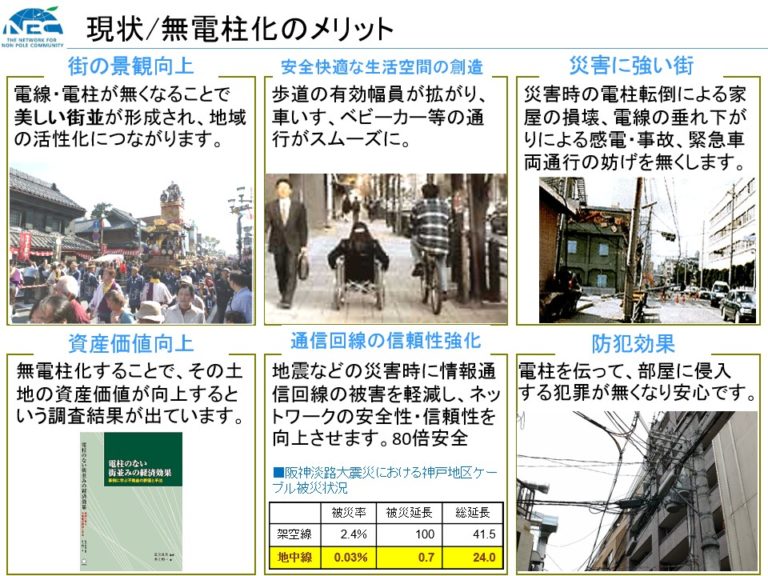

無電柱化がもたらす3つのメリット ー 防災・交通安全・景観の向上

ー 無電柱化のメリットについて具体的に教えてください。

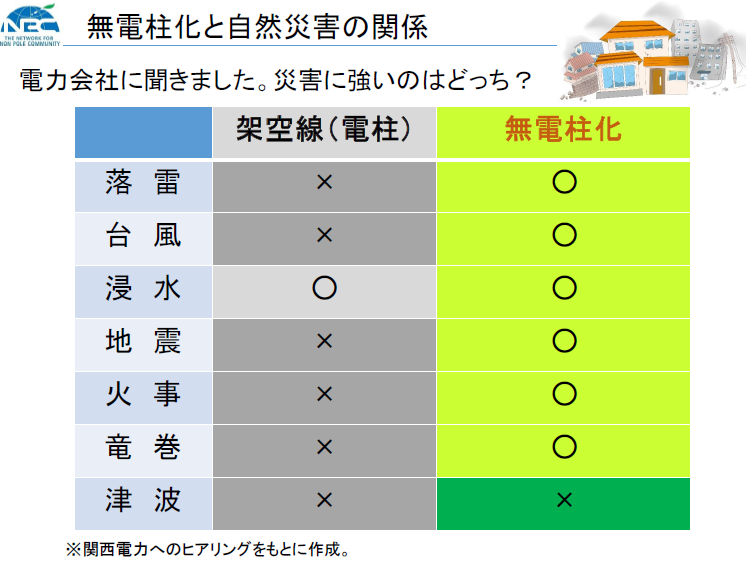

塚田さん:無電柱化の目的は大きく3つあり、第一に防災面です。

地震や台風による電柱の倒壊は、停電だけでなく、緊急車両の通行も妨げますし、特に重要なのは、倒壊した電柱の撤去は電力会社にしかできないという点です。

自衛隊でさえ、通電中の電柱を撤去することはできないため、災害時の人命救助に大きな支障となります。

実際、2024年の能登半島地震では、地震で電柱は倒壊し、停電しましたが、地中化されていた区域のケーブルは無事で通電が可能な状態でした。

国土交通省の調査でも、地中化された電線は災害に強いということが証明されています。

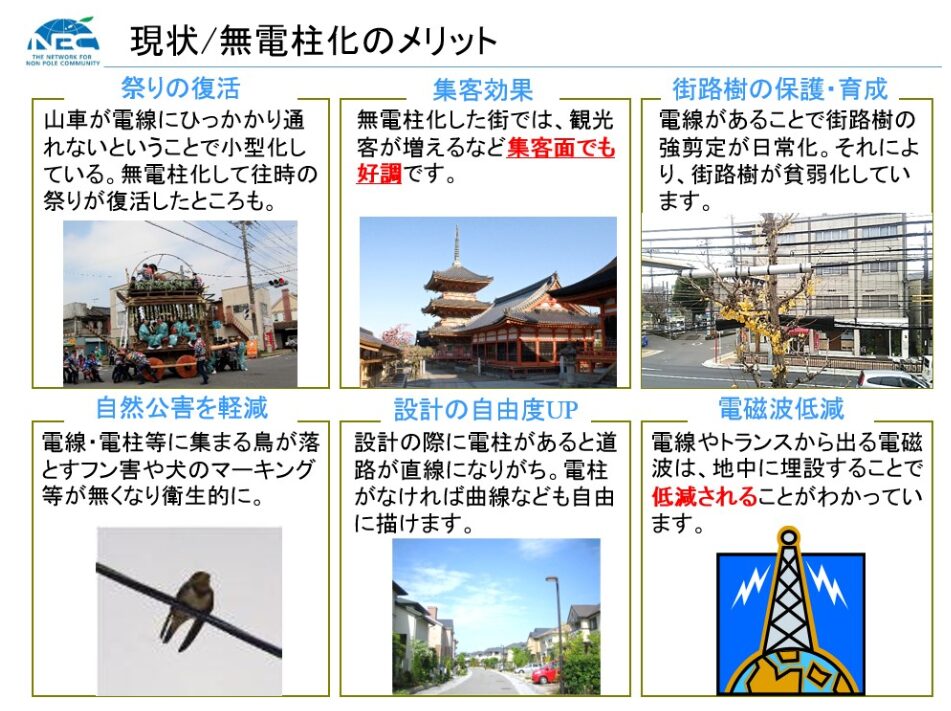

第二に、歩行者の安全確保です。

電柱は特に通学路や狭い道路では大きな障害となり、また車椅子利用者の方々にとっても、電柱は移動の妨げとなっています。

電柱をなくすことで、より安全で快適な歩行空間を確保することができます。

第三に、景観の向上です。

海外からの観光客の方々からは、「日本の街並みは電柱が多すぎる」という声をよく聞きます。

一方で、京都の清水寺周辺や伊勢のおかげ横丁など、すでに無電柱化を実現している観光地では、その美しい景観が人々を惹きつけ、大きな経済効果も生み出しています。

無電柱化推進における課題と解決への取り組み

ー 無電柱化を進める上での課題について教えてください。

塚田さん:日本で無電柱化が進まない主な理由は2つあります。

1つは、日本特有の環境です。

地震や台風が多い日本では、地中化設備に高い耐久性が求められ、これが費用増加の要因となっています。

また、国の規制も厳しく、重量車両の通行を想定した強度基準をクリアする必要があります。

もう1つは、工事に関する課題で、現状の工事では、多額の費用がかかることです。

工事の主体は自治体が主に請け負っていますが、国からの補助金を受けられるものの、全額ではなく、またその工事の過程でも電力会社・通信会社・警察・地権者・その他関連業者など様々な関係者と話を進める必要があります。

また、工事期間中は地域住民の方々にもご不便をおかけすることになります。

当NPOでは、これらの課題を克服するため、メーカーや施工会社との意見交換を通じて、低コスト化の実現や規制緩和の可能性を探るとともに、これらの課題解決に向けた提言を行政に対して積極的に行っています。

インターンシップを通じた次世代育成

ー インターンシップの取り組みについて詳しく教えてください。

塚田さん:当NPOでは、毎年春夏に各3名程度の大学生インターンを受け入れており、関西の学生を中心に、大阪事務所で2ヶ月間のインターンシップを実施しています。

インターンシップでは、無電柱化の現状と課題を学んだ上で、啓発活動の企画立案から実施までを担当していただきます。

街づくりや社会課題の解決に興味がある方、企画力を磨きたい方にとって、実践的な学びの場となっています。

支援の輪を広げるために

ー 活動をサポートしたい方へメッセージをお願いします。

塚田さん:当NPOの活動は、無電柱化に直接関わるメーカーや施工会社だけでなく、美しい街づくりに賛同してくださる企業や個人の皆様にも支えられています。

無電柱化の推進には、より多くの方々のご理解とご支援が必要です。

私たちの活動に共感していただける企業様、個人の方々のご参加を心よりお待ちしております。

共に、より美しく安全な街づくりを目指していきましょう。